La halte des pauvres

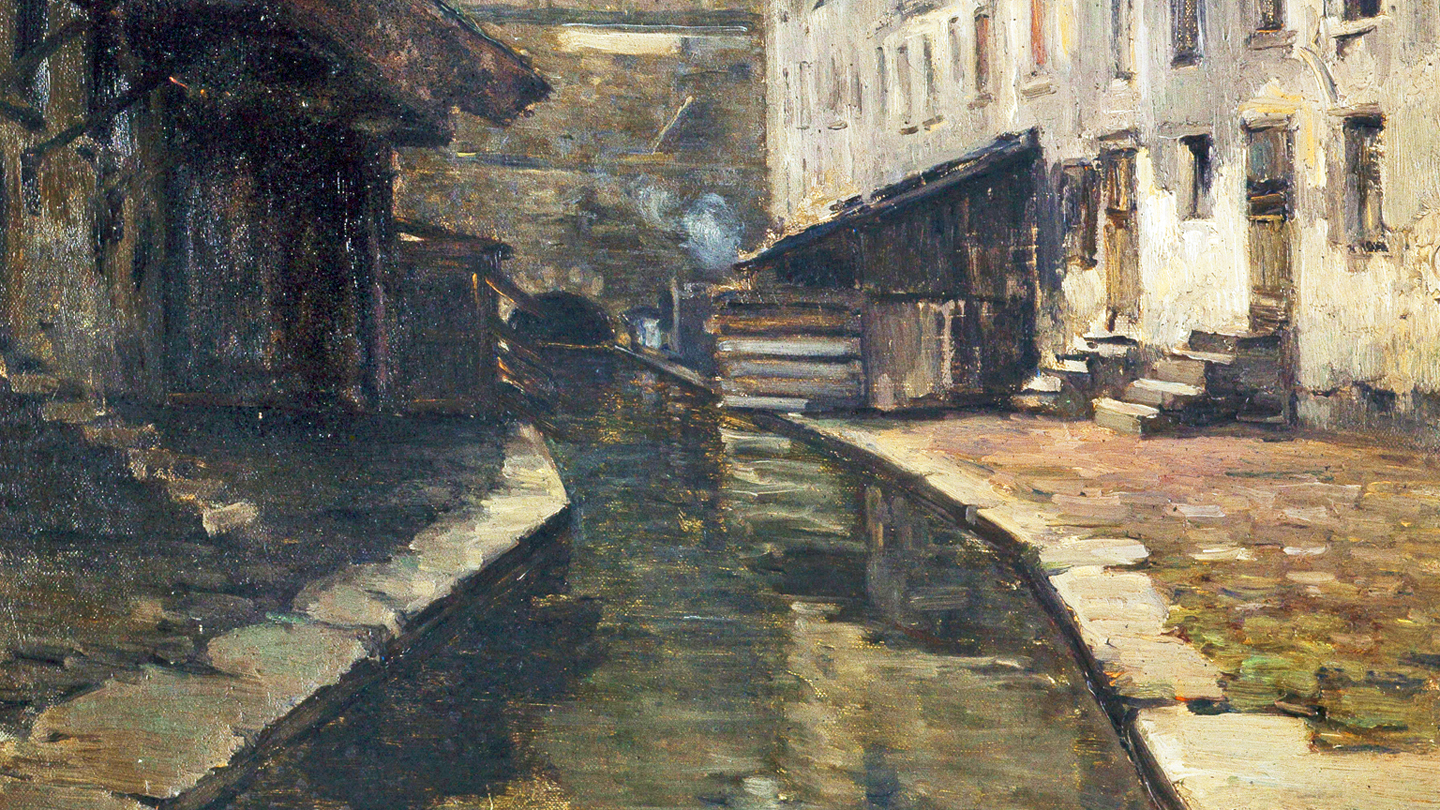

Hôtel particulier rue du Château-des-Rentiers

Paris-Soir — 4 mars 1924

Il a ses habitués et ses clients de passage : Intellectuels, aventuriers, chômeurs surtout

par Bernard LECACHE

Le Refuge Nicolas-Flamel, asile de nuit, est installé rue du Château-des-Rentiers. Délicate attention du hasard. Tout auprès, rue de Tolbiac, il est une gare, munie de ce fronton : Entrée — CEINTURE — Sortie. On s'étonne qu'il n'y ait point, ajoutés par un pauvre, cinq lettres de réponse : «Merci ! »

L'Asile de nuit n'est ouvert que le jour.

— C'est mieux ainsi, dit M. Guyot, l'économe, l'homme des états, des fiches, de l'ordre, père nourricier glabre et cordial de ses pensionnaires.

Il a raison. Sans discipline, le Refuge ne serait plus qu'un hall de gare : « Entrée-Ceinture-Sortie ». Merci !

Interrogés, les réfugiés confirment :

« C'est à cinq heures. On s'arrange pour ne pas rater le convoi, voilà tout. »

— On ne connaît pas assez les asiles de nuit, dit encore M. Guyot. Ce n'est pas comme au théâtre. Vous allez voir...

Je vois, en effet. Boudv est à son poste, la louche en mains. Cuistot patenté, il accommode, flanqué de deux vieux, le menu quotidien, une soupe de pain et de pois cassés, fade : « C'est tout ce qu'ils auront, ce soir ? — On ne peut pas mieux ! » Les crédits alloués sont courts.

Pourtant, les hommes, ici travaillent. « Le rôle du-refuge, affirme un rapport, est à la fois humanitaire et moralisateur puisqu'il réalise ce double but : 1° d'offrir un abri, le pain et le vêtement à tous les déshérités qui se présentent, quels que soient leur nationalité, leur passé ou leur profession ; 2° d'apporter son appui sous la forme la moins avilissante, celle qui exige un travail, un effort quelconque de l'assisté, lequel reçoit un salaire et non une aumône. » Le rapport ne ment pas. Si le salaire est infime, la soupe maigre, leurs bénéficiaires paraissent s'en soucier comme un poisson d'une pomme. Ils sont en convalescence. Ils ont mangé, travaillé, dormi. Ils n'appréhendent que d'être renvoyés.

Passagers, habitués

Deux catégories, en principe : les passagers, admis pour trois jours et trois nuits ; les hospitaliers, acceptés pour deux mois, qui travaillent. En fait, les passagers sont ignorés. Pour se requinquer, deux mois sont, la plupart du temps, insuffisants. Aussi, le Refuge reçoit-il toujours les mêmes pensionnaires. Ayant accompli leur temps, ici, les hommes partent au Refuge Benoit-Malon. Quand ils n'y peuvent plus subsister, en route pour Nanterre, qui les gardera quelques semaines. Puis, ils reviennent au Château-des-Rentiers, qui les reprend sans objection. Ainsi toute l'année, pour le gros de la troupe. Il n'en va pas de même pour les autres, intellectuels dévoyés, comptables passibles des tribunaux, artistes dramatiques éreintés, clercs d'avoués indiscrets. Ceux-ci, véritables réfugiés, font halte, en attendant que la police, ou la famille, les oublient.

Pêle-mêle, habitués, extras, sont assemblés pour le travail. Les uns et les autres, sous le hangar, préparent, hâtifs, des ligots de bûchettes. Par deux, ils traînent, sur les rails, de petits wagonnets pleine Les jeunes se pressent. Les vieux, lassés, regardent dans le vide. De même, à la menuiserie, où les rabots sifflent, sous la main de vieux ouvriers dont les ateliers ne veulent plus. De même, à la serrurerie. Mais la forge, par contre, est calme. Deux légionnaires attisent mollement le feu. « Ça va ? — Ça va ! » Ça va doucement.

Les tailleurs, dans une maisonnette, tirent l'aiguille. Le plus vieux coud, « pour de rire ». On ne le renvoie pas : trop usé.

La langue incertaine, le regard enfantin, il s'échine, inutilement. Accroupis près des fers, des ciseaux, des draps médiocres, mutilés de guerre et gens de métier rapiècent, taillent, repassent, laissant pendre leurs pilons.

La soupe et les soupeurs

La journée, commencée à cinq heures, s'achève à neuf, comme en caserne. Enfin, la soupe. Une rumeur, atténuée par les consignes, monte. Les hommes, un numéro d'ordre en main, touchent leur ration. Ils s'alignent aussitôt au long des tables, par dix ou quinze, et, tassés, silencieux, mangent : « La soupe est bonne ? — Oui, comme ça ! » Certains attendent. L'appétit n'est pas de service.

D'autres bougonnent. Un amputé, quarante ans, marin, remâche sa bile. Il eut les jambes gelées en mer. La gangrène s'y mit. Les médecins préférèrent lui soigner une grippe. Et les jambes sautèrent. Lui fera-t-on sauter, maintenant, une des deux pensions auxquelles il a droit ? Jeune, cet autre mutilé connut des déboires. Comptable, il a mal compté. Il trouve qu'une soupe, serait-elle aux pois cassés, ne compte pas. Deux vieux chômeurs haussent les épaules. L'un était doreur sur métaux, l'autre métreur. Leurs mains, à tous deux, tremblent : « Le plus dur, dit le métreur, c'est le vin qu'on n'a pas. »

Désinfectés

Autre décor, la salle de douches, régentée par un grand costaud, tatoué de la base au faîte. Les nouveaux surviennent — onze, exactement, — et, péniblement, se déshabillent. Leurs vêtements souillés partent à l'étuve. Les voici nus, avec leur virilité qui renonce, leur obésité ironique, leurs os, leur odeur. Par cinq, ils s'installent sous la pomme de la douche, les pieds dans un baquet. Le grand tatoué commande : « Levez les bras, baissez la tête ! »

La pommade mercurielle les peint, à coups de pinceau. La douche gicle : « Rincez-vous ! » Ils obéissent.

Un gros, court, encroûté de partout, se gratte à démanger toute la terre. Un Mathusalem effraie, le ventre ballonné, la peau jaune et flasque. Un Sémite à barbiche, aux doigts coupés, se déhanche. Un unijambiste, qui est propre, lave son moignon avec sérénité.

Le soir, ils dormiront, rassérénés par cette désinfection, sur de vrais lits, au dortoir.

S'il est des malades, l'ambulance n'est pas loin. S'il' est des morts — tout arrive — les collègues fabriqueront le cercueil.

En 1922, 5.026 indigents se sont inscrits, parmi lesquels des Allemands, des Belges, des Italiens, des Turcs. 4 pharmaciens, 3 professeurs, 19 sculpteurs, 75 employés, 35 typographes, 71 comptables, 39 infirmiers, ont décliné leur profession. 2.000 autres se sont déclarés journaliers. Une bonne centaine ne s'est point confessée.

Tour à tour, ils sont repartis.

Quelques-uns n'ont pas oublié. Un peintre envoya de ses toiles. Un professeur écrivit, en vers, sa reconnaissance. Un licencié ès science revint... Car, depuis Jules Vallès, tout a augmenté. Ce sont les licenciés ès sciences qui ont faim, aujourd'hui.

Bernard Lecache

Sur la rue du Château-des-Rentiers

La rue du Château-des-Rentiers est une des plus connues du 13e arrondissement sûrement parce que son nom était une antinomie avec la réalité. Elle menait à l'asile de nuit Nicolas-Flamel où "où afflue chaque soir, d'un pas fatigué, la cohue des journaliers et des gens de métier victimes du chômage."

Mais ce n'était pas de ce château là dont la rue conserve la mémoire.

Longtemps courut la légende que le château en question était celui construit, au XVIIIe siècle, par un riche « rentier » d'Ivry, le sieur Vieillard. La chronique du temps, rapportait le Gaulois du 23 septembre 1904, vantait fort la beauté du site dominant la Seine, par delà la rustique barrière des « Deux-Moulins », et s'extasiait sur ses jardins « tout remplis de statues, d'obélisques, de rotondes et de pavillons » de tout ce que nos pères qualifiaient, en un mot, de « fabriques ».

La légende était fausse.

Le "vieux chemin d'Ivry" qui allait de l'ancienne barrière des Gobelins à Ivry prit le nom de "Château-des-Rentiers" pour sa partie parisienne (à Ivry, il est devenu l'avenue Maurice Thorez) à raison de l'existence d'une sorte de pension pour personnes modestes appelée le "petit château des rentiers" sur laquelle une affaire criminelle attira l'attention au moment de son examen par la Cour d'assises de la Seine en août 1823 dont le Journal des débats politiques et littéraires du 26 août rendit compte :

" Le 15 mai dernier, un horrible attentats failli être consommé sur la personne d'un vieillard respectable et infirme, le sieur Antoine Reboul, âge de soixante-sept ans et demi, ancien marchand de draps, retiré à Ivry près Paris, dans une maison qui a été nommée par son propriétaire, à cause de sa destination, le petit château des rentiers. C'est, en effet, une sorte de retraite pour des personnes jouissant d'un revenu modeste, et qui veulent s'arracher au tumulte de la ville.

Un jeune homme qui demeurait dans la même maison, et qu'il honorait de sa bienveillance, a été arrêté comme auteur de ce crime. Déjà ce furieux avait frappé le malheureux vieillard de trois coups de couteau, et l'avait renversé sur son lit, où il s'apprêtait à lui porter le coup mortel. L'arrivée de deux femmes attirées par le bruit l'interrompit à peine, et il frappa encore sa victime de deux autres coups avant de laisser sa proie.

L'accusé, saisi en quelque sorte en flagrant délit, était un jeûne homme de vingt-quatre ans, nommé Alexandre Goujon , lequel, après avoir embrassé sans succès les professions de papetier et d’ébéniste, les avait abandonnées l’une et l'autre , et s'était retiré dans la même maison que Reboul, au château des rentiers, où il prit un logement de cent francs, par an. Il n'y eut aucun moyen, aucun mensonge qu’il n’employât pour capter la confiance de ce vieillard, sans cesse avec lui, il semblait sympathiser à tous ses goûts ; il disait aux voisins que Reboul, espèce de misanthrope, ayant été trompé par tous ceux avec qui il avait eu affaire, et ayant même manqué d'être empoisonné par une de ses maîtresses, ne pouvait vivre qu'avec lui Goujon , et que cela n’était pas étonnant, car il n'aimait que les personnes âgées et prudentes."

En 1840, ce château-des rentiers existait encore. En 1847, compris dans le périmètre des fortifications en construction, notamment du bastion 90, il n'était plus qu'un lieu-dit. Le nom de rue du Château-des-Rentiers est attesté depuis au moins 1844.

Sur l'asile Nicolas-Flamel

Situé au n°71 de la rue du Château-des-Rentiers, sa création fut décidé en 1888 en remplacement de l'asile de la rue de la Bûcherie amené à disparaître lors du prolongement de la rue Monge. Le choix de l'implantation fut fait en raison de la faible valeur des terrains de cette rue (7 francs le mètre) comparé à celle d'un autre terrain disponible avenue d'Ivry (25 francs le mètre).

- Le 14 juillet des miséreux (1896)

- Le bon refuge (1901)

- L'assistance par le travail (1904)

- Hôtel particulier rue du Château-des-Rentiers (1924)

- Ce sont les clochards qui assurent le chauffage des écoliers parisiens (1942)