L'image du jour

La rue Jonas fut l'une des dernières rues éclairées par des quinquets. Ceux-ci subsistèrent au moins jusqu'en 1913.

![]()

UNE ÉVOCATION DU

13e ARRONDISSEMENT DE 1860 AUX ANNÉES 30

Littérature

TROISIEME PARTIE

Les apaches de la Butte-aux-Cailles

XI

L'évasion

[...] Après avoir repris haleine, elle commença l'ascension. Son cœur battait violemment. Christine avait-elle tenu sa promesse ?... Elle eut un nouveau cri étouffé de joie en sentant que la porte cédait sous la pression de sa main. Enfin, elle était donc hors de l'horrible cave !...

Elle se trouvait dans la cahutte abandonnée et comme celle-ci était fort délabrée, le souffle glacé de la nuit entrait. Un instant plus tard, elle était dehors dans le terrain vague qui descendait en pente rapide vers la vallée de la Bièvre.

La nuit était très obscure, traversée de rafales ; et la pluie, mêlée de neige fondue, fouettait de ses lanières le visage d'Adah.

Mais que lui importait ? Ce n’était plus le noir opaque, le noir de tombe du souterrain. Elle voyait au loin les becs de gaz des rues. Elle était libre !...

Où était-elle ?... Elle n'en avait aucune idée. Elle n'avait point songé à demander à Emmanuel dans quel recoin de Paris ses ravisseurs l'avaient, transportée. Mais, au fond, cela était de peu d'importance. Elle n'avait qu'une pensée nette : d'abord s'éloigner le plus possible des bandits qui l'avaient si longtemps retenue prisonnière, se mettre hors de leurs atteintes ; puis, aller droit aux deux premiers gardiens de la paix qu'elle rencontrerait, et leur dire :

— Arrêtez-moi !

Ils la conduiraient au poste ; elle trouve rait là un commissaire de police à qui elle dirait son nom et son histoire. Elle avait fait absolument le sacrifice de sa liberté. Elle ne vivait plus que pour la vengeance.

Tous ses désirs, toutes ses aspirations, toutes ses ambitions se résumaient en cette phrase qu'elle voulait crier à voix assez haute pour qu'elle pût être entendue par tout :

— « Maxime d'Hastecour est l'assassin du baron Marpault ! »

Ce plan très simple — le seul d'ailleurs qu'elle pût élaborer — était facile à exécuter. Elle n'avait qu'à marcher droit devant elle. Ce qu'elle fit, se félicitant de cette nuit affreuse qui favorisait son évasion. Plusieurs fois, en chemin, elle trébucha, même deux ou trois fois tomba sur les genoux et sur les mains, se meurtrit, sentit son sang couler par de nouvelles écorchures. Mais qu'est-ce que cela lui faisait ?

Sa course se trouva bientôt arrêtée par une palissade; celle qui fermait le terrain vague du côté de la rue de la Providence. Comment franchir cet obstacle ? Les planches lisses se prêtaient peu à l'escalade. Adah essayât de les ébranler, mais sans y parvenir. Elle eut encore un mouvement de rage, frappa follement de son poing la barrière imprévue. Puis, dans l’espoir de trouver une issue, elle répéta la manœuvre qu'elle avait déjà pratiquée dans la cave, longeant la palissade, comme elle avait longé le mur.

Et elle arriva ainsi à l'endroit où les planches, disjointes et basculant sous un léger effort, permettaient le passage d'un corps humain. Elle se glissa par l'ouverture. Enfin, elle était dehors dans la rue !...

Mais elle s'arrêta net.

Devant elle se dressait une maison basse, d'aspect difforme, habitée, car les fenêtres en étaient éclairées. Elle eut l'intuition brusque, rapide, que ce devait être là ; le repaire des bandits qui s'étaient emparés d'elle. Alors, au lieu de fuir, elle s'approcha, voulant voir par la fenêtre qui se trouvait la plus proche d'elle et derrière laquelle il y avait de la lumière…

Les volets n'étaient pas mis et des embrasses de coton rouge relevaient, des petits rideaux. Ainsi, elle put voir.

C'était l'arrière-salle du « Lapin guillotiné ». Éclairés par la lampe à pétrole accrochée aux solives du plafond, Guibolaque et Brocheriou, assis en face l’un de l’autre, l'un la pipe aux dents, l'autre la cigarette collée à la lèvre inférieure, jouaient aux cartes.

Et il y avait là deux femmes, assises près de la cheminée ; l'une était miss Pochetée, occupée à ne rien faire, les bras ballants, le regard vague. Adah reconnut l'autre, c'était la Toupie, c'est-à-dire Christine.

Elle ne s'était donc pas trompée. Et ces deux hommes qu'elle voyait là étaient sans doute ceux qui lui avaient fait violence et la tenaient séquestrée. Alors, frémissante du danger qu'elle courait à rester ainsi près d'eux, elle n'eut plus qu'une pensée, s'en aller bien vite, bien loin !

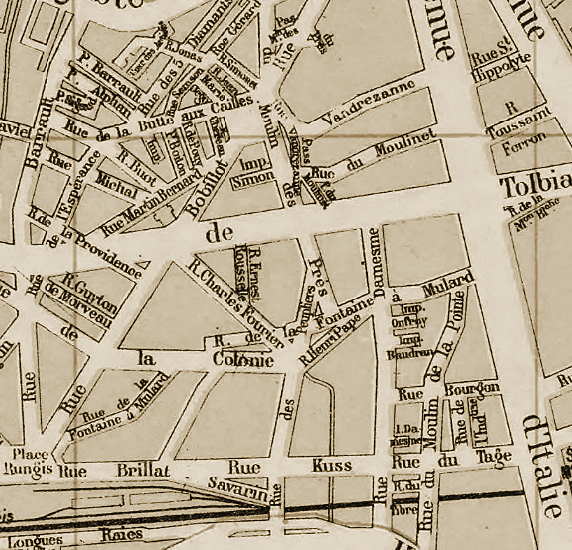

Elle fit, non sans buter plus d'une fois contre les poteaux d'étai enfoncés dans de sol, le tour du cabaret, et se sentit un peu rassurée quand elle eut sous ses pieds le pavé gras et fangeux de la rue de l'Espérance. Elle descendit cette rue, traversa presque sans s'en apercevoir la rue de Tolbiac, suivit la rue Barrault, arriva à la place de Rungis.

Elle ne rencontrait personne. Les rues qu'elle parcourait étaient absolument désertes.

À tout hasard, elle tourna à gauche, lut sur une plaque bleue à l'angle d'une maison, ces mots : rue Brillat-Savarin. Cela ne lui apprenait rien. Elle marcha. Arrivée au bout de la rue Brillat-Savarin, elle vit qu'elle avait à droite les fortifications.

Si elle eût rencontré des gardiens de la paix, elle fût allée vers eux, leur eût dit :

— « Conduisez-moi au plus prochain commissariat ».

Mais il n'en passait pas. Il pleuvait très fort. Sans doute ceux qui étaient de ronde s'étaient mis à l'abri.

Adah pensa que dans cette solitude on aurait très bien pu assassiner quelqu'un sans être dérangé. Elle s'était arrêtée, un instant, un peu hors d'haleine, comprimant de ses deux mains les battements précipités de son cœur.

Combien de temps lui faudrait-il ainsi errer à l'aventure dans ce quartier inconnu et désert ? Il devait être très tard. Maintenant que l'excitation de la fuite ne la soutenait plus autant, elle commençait à se sentir très lasse. Voilà si longtemps qu'elle ne prenait, autant dire, ni repos ni nourriture. Ses mains saignantes lui faisaient mal. Elle grelottait dans ses vêtements trempés.

Elle ne pouvait rester là. Elle reprit sa marche errante, sans chercher — à quoi bon ? — à se rendre compte du chemin qu'elle parcourait. Elle remonta la rue des Peupliers jusqu'à la rue Henri-Pape, suivit celle-ci et ensuite la rue de la Fontaine-à-Mulard, et elle eut un soupir de soulagement quand elle déboucha sur l'avenue d'Italie.

Enfin Adah se voyait dans une grande artère ; sûrement, à présent, elle allait rencontrer les agents de police.

Mais ayant qu'elle en eût aperçu, ses regards qui essayaient de trouer l'humidité visqueuse, virent au milieu de la chaussée deux lanternes qui s'avançaient avec des cahots lents ; en même temps, elle entendit un bruit de roues. C'était une voiture.

Quand celle-ci fut plus près, elle reconnut que c'était une voiture de place. Le cocher, tassé sur son siège, avait l'air de sommeiller. Cette rencontre inopinée fit soudaine ment germer dans le cerveau d'Adah Koknoyr une idée à laquelle elle n'avait pas encore songé. Pourquoi ne se ferait-elle pas conduire chez elle ?

Mais ce cocher voudrait-il la prendre dans sa voiture ? On l'avait absolument dévalisée ; elle ne possédait rien sur elle ; pas une pièce d'argent, pas un bijou.

Et elle se rendait bien compte que l'état où elle se trouvait était peu fait pour inspirer la confiance.

N'importe ! il fallait essayer. Délibérément, elle s'avança au-devant de la voiture, appela. Le cocher arrêta court son cheval et exprima par un : « Oh ! oh ! » bien accentué, sa surprise. A. coup sûr, il ne s'attendait pas à « charger » à cette heure-là, avenue d'Italie.

— Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, ma petite dame ? demanda-t-il avec cette courtoisie souriante dont les ivrognes invétérés font preuve quelquefois.

— Voulez-vous me conduire chez moi ? demanda Adah.

— Mais, ça dépend, fit-il... Voyez-vous, il est bien tard et mon carcan est joliment fatigué... Après ça !... Où est-ce chez vous ? C'est-il loin ? c'est-il près ?...

— Je n'en sais rien. C'est boulevard Montmorency.

— Vous dites ?

— Boulevard Montmorency.

Le cocher se mit à rire.

— Excusez du peu, fit-il... À Auteuil, en voilà une trotte !... Vous n'y pensez pas, ma petite dame !... Savez-vous bien que nous sommes avenue d'Italie, ici ?...

— Non, je n'en savais rien... Je connais peu Paris... Voulez-vous me conduire boulevard Montmorency ?... Je vous paierai bien...

— Dame !...

[...]

Lucien-Victor Meunier, dit Lucien Victor-Meunier, né à Montfermeil le 2 août 1857 et mort à Paris en mai 1930, était un journaliste, romancier et dramaturge français.

Son roman "Le Caporal" est paru sous forme de feuilleton à l'automne 1907.

Le 13e en littérature

La Butte-aux-Cailles

Les apaches de la Butte-aux-Cailles

par

Lucien Victor-Meunier

Très peu de Parisiens, assurément, connaissent la « Butte-aux-Cailles ». C'est très loin, très loin, passé la place d'Italie, au diable dans ces régions où l'on ne va pas...

(1907)

Lire

La Butte-aux-Cailles

par

William Cobb

(Jules Lermina)

En tournant le dos à la Seine, à la hauteur du pont des Arts, et en s'engageant en ligne droite sur la rive gauche, on laisse à droite le cimetière Montparnasse et on parvient aux anciens boulevards extérieurs. Là se trouve le boulevard d’Italie et l’ex barrière du même nom.

À deux pas, un peu sur la droite, s’étend l’un des quartiers les plus curieux et les moins connus de Paris.

C’est la butte aux Cailles.

(1873)

Lire

De la place d'Italie à la Bièvre via l'avenue de la soeur Rosalie et la ruelle des Reculettes

par

Georges Spitzmuller et Armand Le Gay

Dans ce roman paru en feuilleton dans Le Matin, Georges Spitzmuller et Armand Le Gay emmènent leur lecteur sur la piste de M. Ducroc, chef de la sûreté, pour qui le XIIIe arrondissement n'avait pas de secret.

(1912)

Lire

La rue du Dessous-des-Berges

par

Jules de Gastyne

Il existe à Paris, dans les quartiers perdus, des rues mornes et désertes qu'on traverse avec un sentiment de stupeur.

(1906)

Lire

A travers la Maison-Blanche

Les apaches de la Butte-aux-Cailles

par

Lucien Victor-Meunier

Un instant plus tard, elle était dehors dans le terrain vague qui descendait en pente rapide vers la vallée de la Bièvre...

(1907)

Lire

La poterne des Peupliers

par

J. H. Rosny Ainé

Un homme s'arrêta sur la route, près de Gentilly. Il considéra le paysage misérable et puissant, les fumées vénéneuses, l'occident frais et jeune comme aux temps de la Gaule celtique.

Si l'auteur nomme une poterne des Tilleuils, c'est bien de la poterne des Peupliers dont s'agit.

(1910)

Lire

La rue des Peupliers

par

Jules Mary

Un des coins de Paris, misérable et sinistre. La longée des fortifications plantées d'arbres en double ou triple rangée, le côtoie pourtant de verdures plaisantes durant la belle saison, mais, en réalité, sépare pour ainsi dire cette région parisienne du reste du monde. Du haut de la rue des Peupliers...

(1908)

Lire

Saviez-vous que... ?

Le 29 juin 1901, la température atteignit 33° à Paris et ce jour là, vers midi, Mme Louise Lesire, âgée de cinquante- deux ans, demeurant 157, rue Jeanne-d’Arc, fut frappée d'insolation, boulevard Saint-Marcel. Elle mourut dans la pharmacie où on l’avait transportée pour lui donner des soins. (Le Figaro - 30 juin 1901)

*

* *

Le pont de Tolbiac, en cours de construction depuis 1879, fut grandement endommagé par la grande débacle des glaces de janvier 1880 mais les dégâts furent vite réparés.

*

* *

L'église Saint-Hippolyte, œuvre de l'architecte Jules Astruc (1862-1935), a été construite entre 1909 et 1924, grâce notamment à la générosité de la famille Panhard.

*

* *

En décembre 1926, dans une chambre, 61, rue de la Colonie, on découvrit, à moitié dévoré par les rats, le cadavre de M. Charlemagne Verstraeten, 59 ans, sans profession. L'enquête de M. Fauvel, commissaire de police, révèla qu'il s'agissait d'une mort naturelle remontant plusieurs jours et due à la maladie et aux privations.

La rue Jonas fut l'une des dernières rues éclairées par des quinquets. Ceux-ci subsistèrent au moins jusqu'en 1913.