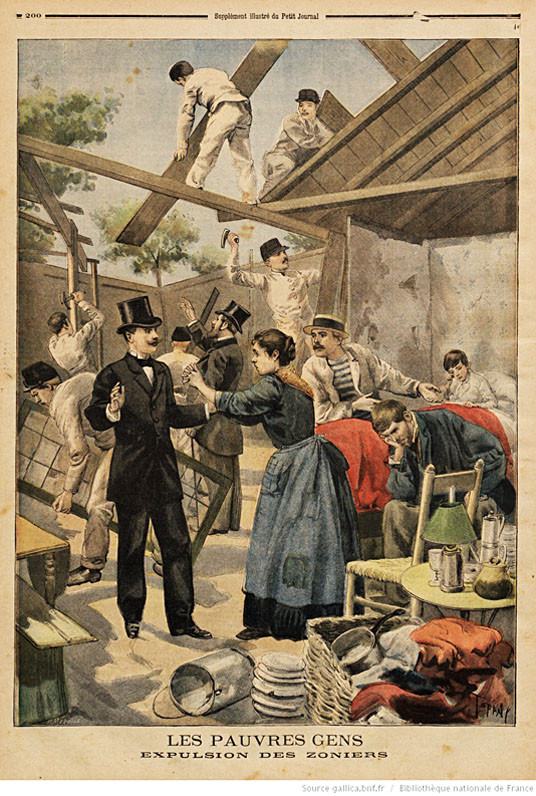

Expulsion des zoniers de la porte de Gentilly

LA ZONE

La Lanterne — 10 juin 1895

Des braves gens qui doivent en ce moment trouver que le génie militaire est bien véritablement, comme on le prétend, un génie malfaisant, ce sont les zoniers.

Qu'est-ce que les zoniers ? direz-vous. De braves gens qui sont allés chercher hors de nos murs ce qu'ils ne trouvaient plus à l'intérieur de l'enceinte fortifiée, un toit et un abri ; et qui à force de piocher, de bêcher, et d'arroser de leurs sueurs les ingrats terrains frappés de servitudes militaires, ont fini par créer inconsciemment autour de Paris une immense couronne de verdure et de fleurs. Oh ! sans doute, les habitations qu'on rencontre dans ces parages n'ont rien de commun avec les palais du quartier des Champs-Élysées ou ceux qui entourent le parc Monceau et l'architecture en est des plus primitives. Ce sont de pauvres cahutes en planches, quelquefois même une roulotte mise au rancart, ou un vieux wagon réformé, veufs de leurs roues, qui sont venus s'échouer là comme par miracle. Quelques feuilles de zinc ou quelques morceaux de carton bitumé constituent une toiture qui livre bien un peu trop complaisamment passage à la pluie et à l'aquilon: mais le long des frêles cloisons grimpent le liseron et la capucine, et un jardinet s'étend autour de la maisonnette. C'est l'illusion de la campagne.

*

*

*

Par contre, près des portes les plus fréquentées de Paris, les routes ont pris l'aspect d'un champ de foire permanent, et les chaussées sont bordées par les établissements rustiques, qu’ont établis de petits commerçants. Là s'élèvent les vertes tonnelles d'un marchand de vin, plus loin des chevaux de bois et des balançoires sont installés. À côté de ces divertissements, un marchand de couronnes offre aux familles en deuil sa funèbre marchandise, puis, d'une guinguette s'échappent des rires et des chants joyeux.

C'est au milieu de cette animation que s'effectue l'entrée ou la sortie de la grande ville, sans que l'œil soit attristé par l'aspect de terrains vagues et incultes, ou des grands murs qui semblent entourer Paris, condamné à l'enceinte fortifiée, comme le disait spirituellement un jour M. le préfet de la Seine.

Mais le génie militaire est là qui veille jalousement sur ses droits. Ce terrain fait partie de son royaume, il y commande en maître, et sait le faire voir. C'est ainsi qu'il y a deux ou trois jours, ce malfaisant génie joignant l'odieux au grotesque, procédait à une exécution qui a jeté l'émoi parmi toute la population zonière. Un capitaine de cette arme qui, pour la circonstance, s'était fait accompagner par l'adjoint au maire de Gentilly, par un commissaire de police et des agents, renforcés de gendarmes, est venu faire abattre trois ou quatre bicoques qui avaient le tort de dépasser les deux mètres de hauteur tolérés par l'autorité militaire. Il a été, paraît-il, procédé à cette opération, comme en pays conquis et avec une brutalité sans pareille. On assure même, que quelques jours de répit furent refusés à un pauvre homme, dont l'enfant était au lit, dangereusement malade.

*

*

*

À quoi servent de pareilles rigueurs ? On se le demande ou plutôt non; ces procédés militaires ne seront pas sans utilité car ils vont avoir forcément pour conséquence, d'appeler à nouveau l'attention sur cette question de l'enceinte de Paris, question d'une importance de premier ordre, et qui pourtant, reste pendante depuis quinze années, sans qu’on puisse encore prévoir l'époque à laquelle elle recevra enfin une solution.

Le Conseil municipal de Paris, le Conseil général de la Seine ont émis à différentes reprises des votes importants, en vue d'obtenir la démolition de ces inutiles murailles entre lesquelles Paris étouffe comme enserré dans une trop étroite ceinture, et toutes les communes suburbaines ont formé des vœux dans le même sens.

C'est le 20 novembre 1882, que M. Yves Guyot portait pour la première fois devant le Conseil municipal cette question de la désaffectation des fortifications. Cette proposition était ainsi motivée : « Dans le but d'obtenir la réduction du prix des loyers, l'amélioration des conditions hygiéniques de Paris, et des voies de communication entre Paris et les communes suburbaines, le Conseil, etc. »

Au cours de la même séance, M. Engelhard soutenait qu'on pourrait faire disparaître sans inconvénient pour la défense de Paris la partie des fortifications comprise entre le Point du Jour et Clichy.

En 1889 et 1890, Paul Brousse se faisait à son tour l’avocat de la même cause devant le Conseil qui venait d'être renouvelé et demandait la désaffectation des murs d'enceinte ; en 1893 la question revenait à l'ordre du jour et le même M. Paul Brousse qui en avait été nommé rapporteur faisait valoir que l'existence d'un mur d'enceinte et de la zone avait pour principal résultat d'inutiliser de grands espaces de terrain et d'apporter des entraves continuelles dans les relations des différents quartiers de Paris, avec les véritables villes qui se créent de l'autre côté du mur.

Veut-on savoir qu'elle est la quantité de terrain ainsi stérilisé. Elle n'est pas moindre de seize millions de mètres carrés, quatre millions pour le mur et douze millions pour la zone.

Que d'espace perdu ! Combien de belles maisons pourrait-on construire sur ces emplacements ! Quel bienfait pour l'hygiène publique s'il était possible de disperser les habitants sur une surface beaucoup plus étendue. L'habitude de s'entasser les uns sur les autres est un fruit de la routine, et avec les moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui, les affaires n'auraient nullement à souffrir d'un nouvel état de choses. Le Paris de nos jours, avec ses deux millions et demi d'habitants peut-il être arrêté dans son développement et doit-il être réduit aux limites qu'on aurait pensé assigner au Paris de 1840 ?

Il est tel quartier du centre, le quartier Bonne-Nouvelle, par exemple, qui compte, par hectare, mille vingt-cinq habitants, ce qui ne représente même pas dix centimètres accordés à chaque citoyen pour poser ses pieds. Le résultat de cet état de choses est double. D'une part, le terrain est parcimonieusement mesuré à nos promenades, si justement appelées les poumons de la cité ; d'autre part, nos rues sont encombrées jusqu'à l'écrasement des passants, et l'élévation des maisons est poussée jusqu'aux dernières limites tolérées par les règlements ; d'où les plus épouvantables conséquences sanitaires.

C'est pourquoi, les élus de Paris et même les élus de la Seine, car les communes suburbaines sont aussi intéressées que Paris à la démolition de cette muraille chinoise, se sont toujours efforcés d'en obtenir la destruction.

Leurs efforts se sont jusqu'à présent brisés contre le mauvais vouloir de l'autorité militaire. M. de Freycinet, lorsqu'il était au ministère de la guerre, semblait disposé à sacrifier ces fortifications, aujourd'hui devenues absolument inutiles aux nécessités de la défense, et qui n'avaient été édifiées par la monarchie de Juillet que dans un but purement politique. Mais un funeste revirement s'est produit dans l'esprit des chefs militaires. Avec le perfectionnement des armes actuelles, il est incontestable, d'ailleurs, que ces fortifications ne sont d'aucun intérêt au point de vue de la résistance à l'ennemi, et que si une zone de deux cent cinquante mètres, pouvait avoir raison d'être, alors que les fusils portaient à trois cents mètres, il faudrait aujourd'hui l'étendre à dix-huit cent mètres, ce qui serait une opération en même temps ruineuse et absolument chimérique.

Enfin, ainsi que le constatait le Conseil général de la Seine, dans l'expression d'un vœu émis en 1893 et tendant à ce que les propriétaires des terrains situés dans la zone soient autorisés à bâtir, le gouvernement militaire de Paris est, à la fois un camp retranché par la nouvelle enceinte, et une place forte par l'ancienne. Un des deux systèmes au moins est de trop.

La Lanterne a dit toutes ces choses à maintes reprises, mais on ne saurait trop souvent les répéter.

Espérons que la rudesse et la brutalité avec lesquelles la main de l'autorité militaire vient de s'abattre sur les pauvres zoniers de la porte d'Italie, aura pour résultat de ramener cette importante question à l'ordre du jour, et de lui faire faire un pas vers une solution impatiemment attendue.

JEAN-PIERRE.

Quoiqu'en pense l'auteur de l'article, ce sont les

zoniers de la Porte de Gentilly qui ont été expulsés. Le Gaulois en rendit

compte le 6 juin :

"Grand déploiement de forces, hier matin, la

porte de Gentilly.

Un capitaine, un adjoint du génie et le commissaire

de police de la localité, escortés de gendarmes à pied et cheval, d'agents

de police et de soldats de l'infanterie de ligne, étaient chargés de

..procéder à l'expulsion de deux douzaines de misérables habitant des

cahutes en planches sur la zone des fortifications.

L'un d'eux, Boyer,

père d'un enfant malade au lit, implorait en vain quelques jours de grâce.

Un autre, Stern, est père de six enfants et la mère sanglotait. "

La

gravure du Petit-Journal s'éclaire...

La vérité oblige à dire que la question de l'évacuation

de la zone était posée depuis plusieurs mois et qu'en mai 1895, l'autorité

militaire avait donné un mois aux zoniers pour déguépir. Il n'en reste pas

moins que la brutalité de l'intervention suscitat des réactions dans

l'opinion publique (NdE).

Sur la Zone...

Le commencement de la fin de la Zone

Les articles d'Émile Condroyer

La capitale démantelée (1930)

Autres textes d'Émile Condroyer

Voyage au pays des zoniers (Série d'articles de Pierre Bénite - 1930)

Dans l’étau des grands buildings (Série d'articles de Pierre Humbourg - 1931)

- La naissance de la zone

- La zone d'Issy et l'école des tambours

- Les tournesols de Vanves-Malakoff et le rotisseur

- L’attaque sur Gentilly et la Bièvre prisonnière

- Des murs de Bicêtre aux bords de la Seine

- Des pèches de Montreuil aux lilas des Lilas

- Le Pré-Saint-Gervais et les plaisirs gratuits à Pantin ou l'avenir dévoilé

Divers aspects de la zone dans les années 30

- Ici, demain, le grand Paris (On bâtit dans le quatorzième mais dans le treizième laisse pousser l'herbe) (Paris-Soir, 1930)

- La question de la zone parisienne (Le Journal des débats politiques et littéraire — 27 mai 1932)

- Le XIIIe arrondissement en 1933 (Jean Botrot)

- Gentilly et la zone (1936)

Les Zoniers

Faits divers

- Un soir à la Porte d'Italie - 1895

- Le crime du Petit-Ivry - 1903

- Les incendies se multiplient sur la zone - 1930

- Une chiffonnière meurt dans des circonstances mystérieuses - 1932

- Un mort et deux blessés au cours d'une bataille sur la zone - 1932

- Sur la zone du XIIIè arrondissement un ivrogne blesse grièvement sa femme d'un coup de couteau - 1933

- Bataille rangée entre consommateurs à la porte d'un café - 1939

En janvier 1910, c'est Mlle Rose Boyer, une délicieuse blonde de vingt et un ans, qui exerçait la délicate profession de brodeuse, et qui demeurait 12, rue de l'Espérance ainsi que le précisait Le Journal, qui fut élue Reine du 13e arrondissement par l'Association artistique dudit arrondissement, affiliée au comité des fêtes de Paris, et ce, au théâtre des Gobelins.

En janvier 1910, c'est Mlle Rose Boyer, une délicieuse blonde de vingt et un ans, qui exerçait la délicate profession de brodeuse, et qui demeurait 12, rue de l'Espérance ainsi que le précisait Le Journal, qui fut élue Reine du 13e arrondissement par l'Association artistique dudit arrondissement, affiliée au comité des fêtes de Paris, et ce, au théâtre des Gobelins.