Le trésor caché

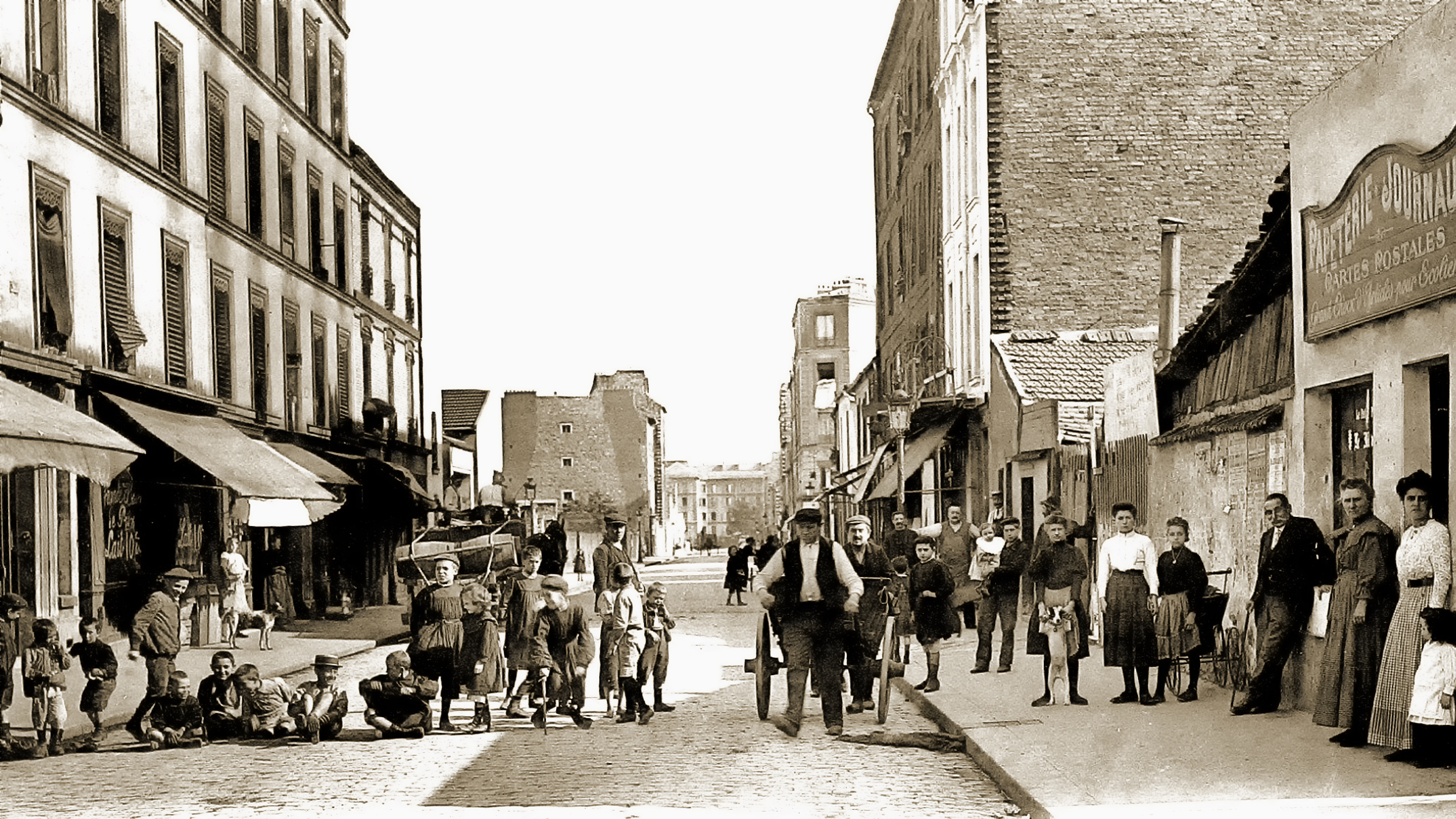

Depuis toujours on habitait, mon père et moi, sur la Butte-aux-Cailles ; encore aujourd'hui, ce quartier-là n'est guère pareil à tous les autres. Mais si vous l'aviez vu du temps que je vous parle ! Des cahutes s'accrochaient à la butte comme des boutons au nez d'un galeux ; ça grouillait de gosses et de chiens, de poux et de puces ; des loques inimaginables s'y balançaient au vent sur des cordes tendues ou sur les carcasses des gens… Il y avait ceci de bon que tous ceux qui perchaient là étaient propriétaires et maîtres chez eux : ils étaient si bien les seuls à oser s'aventurer dans ces parages que les gens riches ou comme il faut ne pensaient pas à leur causer des embêtements. Ça puait... Tenez — afin de vous en donner une idée — nous voisinions avec un vieil aveugle qui chaque matin se faisait conduire au Grand-Montrouge pour y chiner la charité et qui, chaque-soir, revenait seul. Tout épaté, je lui demandai un jour :

— Père Vorague, à quoi que vous reconnaissez si bien votre route ?

Et le vieux répondit :

— A l'odeur, donc !

J'étais né là et j'y avais grandi. Dans notre famille, on a eu, de père en fils, bien des malheurs, ce qui nous a souvent obligés à avoir une honnêteté qui n'était pas celle de tout le monde ; mais, enfin, si on risquait gros quelquefois, on avait toujours la conscience tranquille, puisqu'il n'y aurait pas eu moyen de faire autrement, sous peine de crever.

Par exemple, de Pigeard, on peut dire qu'il ne valait pas cher et que c'était un bien sale coco. Et je vas vous en donner la preuve.

Il nous arriva je ne sais d'où, par un jour d'hiver où le froid tapait à vous faire péter les jointures. Mon père, en sortant au petit jour, le trouva couché devant la porte et ne sut pas tout de suite s'il s'agissait d'un homme ou d'un tas d'ordures. Mais dedans, Pigeard se dégela, et nous apparut comme un garçon de mon âge — vingt-cinq ans environ — pas mal de sa personne et solide sur ses pattes. Quand il fut tout à fait retapé, il avisa mon père qui travaillait dans un coin. Il faut vous dire qu'à ce moment le travail de mon père était de faire fondre sous prétexte de les revendre des tuyaux de plomb qu'il barbotait grâce à la complicité d'un copain, employé aux égouts. Donc, Pigeard regardait travailler mon père :

— Attendez donc, mon vieux, qu'il lui dit tout à coup, je vas pouvoir vous aider, vu que, dans le temps, j'ai été plombier de mon état.

Il se mit à l'œuvre et ça marche comme sur des roulettes. Alors mon père se tourna vers moi et me dit :

— Tu vois, grande rosse, tu n'es pas capable d'en fiche un coup... Ce n'est pas comme monsieur, qui la connaît dans les coins et qui se débrouille.

Et Pigeard se rengorgeait. Moi je pensais :

— Salaud ! si c'était moi qui t'avais trouvé devant la porte, je t'y aurais bien laissé crever.

On a comme ça des pressentiments… Le jour passa, puis un autre, puis d'autres. Pigeard ne parlait pas de démarrer. Faut croire que la maison lui plaisait ! Et il la faisait à l'homme supérieur, il prenait des airs d'oracle, il savait se rendre utile au bon moment.

Mon père ne jurait plus que par Pigeard, qui finit par lui dire :

— À présent, vieux, je m'ennuie à la pensée de vous quitter. Si vous voulez, prenez-moi pour pensionnaire et je vous paierai cinq francs par semaine.

Et, pour ça, il faut reconnaître que nous fûmes toujours payés recta. Ce fut une connaissance que fit Pigeard, une môme des Gobelins, qui lui paya son logement. Elle arrivait, tous les samedis, avec la somme et faisait même parfois mon père la politesse d'un paquet de tabac.

Ça marcha d'autant mieux que, pour heure, nous avions de la monnaie à gogo, de la viande à briffer, du vin de luxe à boire et, en conséquence, de la bonne humeur. Chaque matin, le père décanillait en emportant dans ses poches des lingots de plomb. Et il disait qu’il allait les vendre. Le soir, il revenait avec de l'argent et, même de l'or…

C'est à croire que le plomb se payait cher, à l'époque ! Cela me paraissait bien un peu bizarre, mais je ne cherchais pas à y voir plus clair, sachant qu'il faut prendre le bonheur tel qu'il nous arrive, sans lui demander ses papiers.

Pigeard, au contraire, ne paraissait pas trouver ça très naturel. Il me demandait à chaque instant : « C'est donc qu'il n'y a qu'à se baisser pour ramasser de l'or sur la Butte-aux-Cailles ? »

Et, à son air, on aurait juré qu'il disait ça sérieusement. Puis il aidait, il venait, il faisait causer les voisins comme quelqu'un qui sait déjà quelque chose et qui veut en savoir plus long. Bon. Voilà qu'un jour le père Vorague, l'aveugle, se met à nous raconter des histoires sans tête ni queue à propos d'un bonhomme qui avait perché jadis sur notre emplacement : il s'appelait Sosthène de son prénom, mais, son nom, on ne l'avait jamais su ; il passait pour être très riche et avare au point de vivre dans la crasse tout en enterrant des sacs d'or…

Moi, je ne faisais guère attention à ces radotages, quand, soudain, je vois que mon Pigeard, très intéressé, allongeait tes oreilles et écarquillait les yeux… Alors, je fus fixé sur les raisons qui nous avaient amené ce sale coco : ayant entendu parler de Sosthène quelque part, il espérait dénicher des trésors sur la Butte-aux-Cailles !

Comme on continuait à être riches, mon père, un jour, mangea tant et tant, moitié par appétit, moitié par pose, qu'il s'en fit crever les tripes et mourut. Et nous restâmes seuls, Pigeard et moi, à nous regarder du coin de l'œil. Enfin, quoi ? Il se doutait bien que sa compagnie ne m'était pas agréable et que son devoir était de se barrer ; mais, soit qu'il eût toujours sa toquade d'un trésor à découvrir, soit qu'il ne demeurât plus chez moi que pour m'embêter, il ne bougeait toujours pas. Ah ! s'il n'avait pas été plus fort que moi, ce que je l’aurais foutu dehors avec prière de ne plus me montrer désormais la couleur de sa figure !... Enfin, il me vint une idée ; je me dis : « Je vas me marier ou me coller, et, si Pigeard a pour deux sous de délicatesse, il comprendra bien que sa place n'est plus ici. » Et je m'accordai avec la fille d'un voisin, une gonzesse nommée Amélie, qui me faisait loucher depuis un mois ou deux.

Elle était blanche, blonde, menue, toute gosse encore ; elle avait l'air d'un rayon de soleil en jupons... Quand l'affaire fut décidée, j'avertis Pigeard. Il réfléchit une minute et répondit : « Ça va bien, nous aurons quelqu'un pour nous faire la soupe… »

Enfin, pourquoi donc qu'il ne voulait pas partir, ce saligaud ? Sans avoir l'air de rien, je le tins à l'œil. Une nuit que je ne l'entendais pas ronfler, je me levai, je sortis à pas de loup ; et qu'est-ce que je vis devant un tas de fumier qu'il y avait à côté de la bicoque ? Pigeard, à quatre pattes, qui, à force de gratter, découvrit une grande caisse d'où il tira, par une fente, avec une sorte de pince, des choses qui tintaient et luisaient comme des louis d'or.

Bon sang de bon Dieu ! Ainsi donc, les histoires du père Vorague étaient vraies, et cette crapule de Pigeard avait trouvé chez moi un trésor, et il ne voulait pas le partager, et il le déménageait à la cloche de bois, la caisse étant trop volumineuse et trop lourde pour qu'il pût l'emporter sans encombre !... Le lendemain, comme Pigeard était sorti, j'allai gratter le fumier-à mon tour, et je parvins à tirer quelques louis de la caisse. Soudain, je ne sais trop pourquoi, je me souvins devoir vu mon père, l'année de sa mort, rôder et bricoler souvent autour de ce même tas de fumier, et je me rappelai aussi le plomb qu'il faisait fondre, ses longues absences et l'argent qui, à cette époque, avait l'air de nous tomber du ciel. Un des louis, par hasard, s'échappa de mes mains et résonna contre un caillou d'une façon…

C'était bien imité, pour sûr, mais ça n'était pas quand même tout à fait ça…

Ah ! calamité !... En toute autre occasion, une pareille déception m'aurait tourné les sangs à l'envers. Mais, rien qu'à la pensée que Pigeard se fourrait le doigt dans l'œil en prenant la fausse monnaie de mon paternel pour le trésor à Sosthène., j'avais envie de danser de joie devant ces jaunets en toc ! Et puis, des idées me venaient qui, tout doucement, s'embellissaient s'arrangeaient, se complétaient dans ma caboche, et je commençais à prévoir que, grâce à ma découverte, nous ne tarderions pas à être quittes, Pigeard et moi.

Pigeard, du reste, était dans ses petits souliers, m'abordait avec embarras, ne savait que dire ni que faire, et, pour la première fois, je me sentais le maître de la situation. Je m'aperçus bientôt que, pour pouvoir garder le magot en sûreté sur lui à mesure qu'il le tirait du coffre, il n'avait pas d'autre souci que de changer en billets de banque ces louis qu'il croyait aussi vrais que possible.

Par quel miracle ne fut-il pas pincé ? Il avait, comme je le sus plus tard, chez sa bonne amie des Gobelins un costume d'homme chic qu'il endossait pour qu'on ne trouvât pas drôle de lui voir de l'or plein les doigts. Puis sa bonne foi dut faire sa force : il changeait sans le moindre trac, avec un merveilleux culot, un argent qu'il prenait au sérieux plus que personne.

Tout allait bien. Et, quand je jugeai le moment venu, voilà que je passe mes journées à gémir, à faire une telle tête qu'un croque-mort aurait paru rigolo à côté de moi. Tant et si bien que Pigeard, malgré qu'il eût d'autres chiens à fouetter, s'en rendit compte et me demanda ce qui m'embêtait.

— Mon vieux, que j'y répondis, c'est idiot, mais y a rien à faire. C'est à croire que je deviens loufoque. J'ai plus qu'une idée : quitter tout en plan, ma femme, ma maison, et aller chercher fortune en Amérique. Seulement, il me faudrait un peu d'argent. Ah ! s'il y avait quelqu'un pour m'acheter cette sale bicoque !

Les yeux de mon Pigeard se mirent à briller, à briller. Moi, je jubilais dans mon dedans : « Y a du bon ! il coupe dans le pont !... » Et, tout de suite, d'une voix un peu étranglée, cet idiot me fit ses offres :

— Eh ben, écoute : si tu veux, je te l'achète, ta piaule. Voilà comment je suis… le cœur sur la main… Tout pour arranger un ami.

J'ouvris les yeux tout ronds :

— T'as donc de l'argent ?

— Oui… non… répliqua vivement Pigeard qui pataugeait ; c'est-à-dire qu'il y a un coup épatant, que j'ai préparé avec quelques autres... on sera fixés ce soir… Eh ben, si ça réussit, au lieu de partager le bénéf avec toi, comme d'habitude, je te le donne tout et la maison est à moi. Combien que t'en veux ?

Mais alors, je commence à chialer comme un veau :

— Ho ! ho ! ho ! On parle de partir, comme ça, puis, au dernier moment, ça vous broie le cœur : je suis né ici, mon père y est mort… Non ! non ! fais comme si j'avais rien dit... j'aime mieux rester.

— T'auras cinq cents francs…

— Non ! Non ! Non !

— Sept cents ? Huit cents ? Mille ?...

Et moi, pour le plaisir de le voir encore patauger :

— Ah ! çà ! t'es pas malade ? Mille balles pour cette cahute ? Qué que c'est donc que tu y trouves ?... On dirait que tu tiens à me voir disparaître de la circulation…

Bref, le soir même, tous les fafiots passèrent de sa poche dans la mienne.

Prudemment, nous avions éloigné Mélie.

— Tu la mettras au courant, dis-je à Pigeard, bien gentiment, petit à petit, pour que ça lui fasse pas un coup trop fort. Et maintenant, mon vieux camarade, adieu !... adieu !...

Dès le lendemain, n'ayant pas l'intention de filer en Amérique et désirant m'éviter par la suite une rencontre avec Pigeard, j'écrivis au commissaire de police de mon ancien quartier une lettre anonyme où je l'avertissais qu'un certain Pigeard, domicilié sur la Butte-aux-Cailles, fabriquait de la fausse monnaie depuis des années ; et j'indiquais, pour bien montrer que c'était sérieux, l'endroit où il cachait sa réserve, avant de l'écouler. Ça ne traîna pas. Pigeard fut coffré tout de suite et partit pour la Nouvelle deux mois plus tard. Il y est mort.

Cela prouve qu’il y a tout de même une justice et qu'on ne gagne rien à être un sale coco. Moi, grâce au prix que me fut payée ma bicoque par une fripouille qui croyait bien me ficher dedans, j'ai pu installer un petit commerce ; les affaires ont marché à souhait ; et, à présent, avec la satisfaction que donne le sentiment d'une existence bien remplie, je vois venir le jour où j'irai, à la campagne, planter mes choux et mourir — le plus tard possible — dans la peau d'un honnête homme.