Un Drame du Terme

Le Journal — 10 juillet 1902

La cité Jeanne-d'Arc en émeute. - Coups de revolver. — Deux blessés. — L'enquête du Parquet.

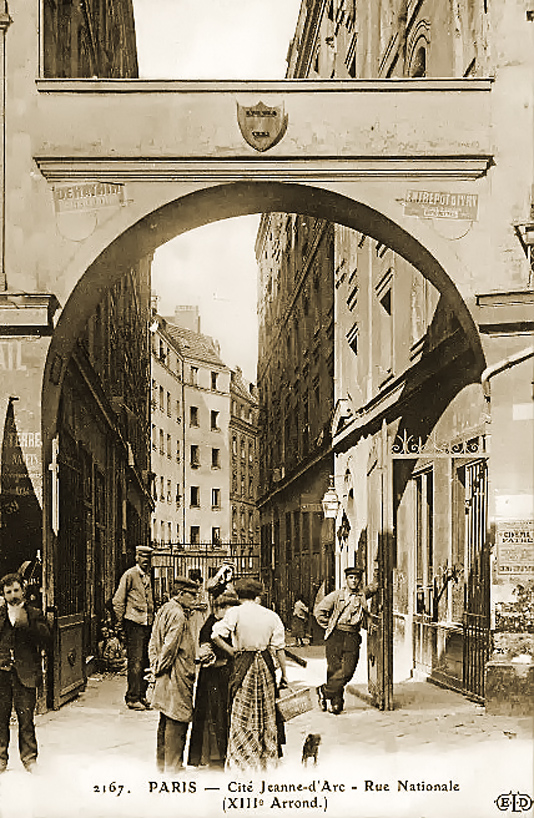

Entre la rue Nationale et la rue Jeanne-d'Arc, dans le quartier de la Gare, serpente un passage qui coupe la cité Jeanne-d'Arc. De chaque côté sont de hautes maisons, aux étages bas, aux fenêtres étroites, où grouille une population de chiffonniers, de mendiants, de gens sans aveu.

La cité Jeanne-d'Arc est bien à eux : c'est une grande famille qui vit autant dans le passage que dans ses réduits. Aussi, le moindre fait qui s'y passe, appartient-il aussitôt à chacun, ce qui explique l'importance qu'ont pris les événements graves qui s'y sont déroulés l'autre nuit.

Depuis quelque temps, le propriétaire de la cité avait installé à l'une des extrémités du passage, près de la rue Jeanne-d'Arc dans un rez-de-chaussée de deux pièces, un gardien, nommé Etienne Billot, âgé de cinquante-six ans, marié et père de Léopold Billot, âgé de dix-huit ans, comptable.

Ancien sous-officier retraité de tirailleurs algériens, Etienne Billot avait conserva l'allure autoritaire du régiment et traitant ses locataires un peu comme les « arbis ». Il fut bientôt détesté des gens de la cité. Il n'en fallait d'ailleurs pas plus, pour cela, qu'il fût d'une couche sociale supérieure à la leur.

L'époque du terme vint aigrir des relations déjà tendues. Les vexations auxquelles le gardien et sa famine étaient en butte se changèrent en manifestations plus graves. Depuis quatre jours, M. Rocher, commissaire de police du quartier, recevait de M. Billot des plaintes répétées : c'étaient des coups donnés dans sa porte, des carreaux cassés, des injures. Un soir, il fit même amener au commissariat un certain D…, pris au hasard dans la foule malfaisante. Lundi, il tirait en l'air des coups de revolver.

Le gardien ne réussit qu'à augmenter contre lui l’animosité de la populace de la cité. Cela devient de la fureur.

A dix heures du soir, trois cents personnes sont rassemblées devant son modeste appartement, que des forcenés veulent saccager parce qu'il est plus brillant que leurs taudis. La foule s'excite ; la destruction commence.

C'est alors que Billot tire un coup de revolver, sur le sol, prétend-il. Quoi qu'il en soit, la balle, directement ou par ricochet, atteint en pleine poitrine un enfant de onze ans, le jeune Edouard Régnier, demeurant 81, rue Jeanne-d'Arc, qui chante dans les cours avec son père.

Les agents accourent ; puis arrive le commissaire de police prévenu.

On transporte le blessé à l'hôpital Trousseau, où il n'a pas encore repris connaissance. Son état paraît désespéré.

Le commissaire veut procéder à l'arrestation du meurtrier. Mais celui-ci s'est enfermé dans sa seconde chambre avec sa femme et son fils et refuse d'ouvrir ; barricadés les deux hommes étaient armés.

On enfonce la porte ; le commissaire pénètre et se fait reconnaître vivement. Le gardien se laisse arrêter.

Mais la foule, évaluée à quinze cents personnes, surexcitée au dernier point, pousse des cris de mort, veut arracher leur prisonnier aux agents, puis se retourne contre ceux-ci, qui la rudoient un peu.

L'inspecteur Petit fait avancer un fiacre rue Nationale, à l'entrée du passage. La foule s'y porte, et le commissaire, faisant fermer les grilles de ce côté, emmène rapidement son prisonnier par la rue Jeanne-d'Arc.

Mais il est bien vite rejoint par une populace en délire, à travers laquelle il ne se fraye que difficilement un passage. Il tombe sur le groupe toutes sortes de projectiles ; l'arrivée au commissariat semble une délivrance.

La plus rude partie de la besogne n'était pas faite.

La cité Jeanne-d'Arc avait envahi l'appartement du gardien. Dans la seconde chambre s'étaient réfugiés la femme et le fils de M. Billot. Celui-ci tenait en respect les agresseurs du premier plan, un revolver à la main, des couteaux-poignards, des haches, des barres de fer à proximité.

Se sentant plus menacé, il tire dans l'encadrement de la porte qui n'est plus. Le nommé Victor Lepécueur, âgé de cinquante-neuf ans, mécanicien, demeurant 81, rue Jeanne-d'Arc, est atteint d'une balle à l'aine et d'une autre à l'épaule. Il est maintenant à l'hôpital Cochin, dans un état très grave.

M. Rocher revient, accompagne de quatre agents et de l'inspecteur Petit. Il troue la foule et s'empare du second meurtrier et de sa mère évanouie. Il se souviendra longtemps des difficultés inouïes qu'il éprouva pour rejoindre son commissariat.

Recevant des tessons de bouteilles, des vases, des ordures, abreuvés de grossièretés, bousculés et bousculant, frappés et frappant, protégeant le jeune Billot et portant sa mère, les représentants de la force publique crurent à chaque étape de ce long calvaire trouver leur dernière minute.

C'est la bande qu'ils conduisaient qu'ils eussent dû mener au violon, alors qu'ils allaient au milieu d'elle avec les plus grandes peines.

Le parquet, prévenu aussitôt télégraphiquement, a désigné M. Le Poittevin, juge d'instruction, pour mettre l'affaire au point. Le juge a fait écrouer directement à la Santé la famille Billot.

M. le professeur Kirmisson, qui soigne le jeune Régnier, a demandé à M. Rocher des indications sur la calibre du revolver dont la balle a atteint l'enfant, afin de déterminer la position exacte de celle-ci.

Les deux revolvers sont de petit calibre, à sept balles. Ils sont de fabrication étrangère et présentent des particularités de mécanisme bizarres.

Deux agents sont en permanence dans la cité Jeanne-d'Arc, où l'ébullition n'est pas complètement calmée.

A lire également

Le récit, beaucoup plus sommaire, du Figaro.

A propos de la Cité Jeanne d'Arc

La cité Jeanne d'Arc fut construite entre 1869 et 1874 par un nommé Thuilleux, architecte et propriétaire de son état (49 rue Peyronnet à Neuilly) qui laissa son nom à un passage aujourd'hui disparu (et épisodiquement son nom à la cité), et fut démolie à partir de 1939 après une longue période d'évacuation. Entre temps, la cité fut un foyer de misère et de pauvreté autant qu'un lieu sordide et nauséabond à éviter. Avec la cité Doré, la cité Jeanne d'Arc est l'un des lieux du 13e sur lequel on trouve le plus d'écrits et de témoignages. On ne saurait donc ici proposer qu'une sélection.

Le nommé Thuilleux ne brillait pas particulièrement sur le plan de la philanthropie, ce n'était vraisemblablement pas son but.

Le Dr Olivier du Mesnil, dont il sera question plus loin, rapporte dans son ouvrage L'Hygiène à Paris (1890) que "la commission d'hygiène du XIIIe arrondissement s'est émue lorsqu'elle a vu s'élever cette immense bâtisse où se montre à la fois l'inexpérience du constructeur et son mépris absolu des règles de l'hygiène." Il ajoute que "la commission du XIIIe arrondissement ne s'est malheureusement préoccupée que de la question de sécurité ; il est dit en effet dans son procès-verbal du 28 mars 1870 que M. X. [Thuilleux] fait construire rue Jeanne-d'Arc des habitations extrêmement vastes qui ont donné des craintes au point de vue de la solidité, mais qu'après examen la commission, tout en constatant l'extrême légèreté des constructions, déclare qu'elles ne paraissent pas présenter quant à présent de causes d'insalubrité."

Les taudis que constituait la cité Jeanne d'Arc dès l'origine, attirèrent donc rapidement l'attention de la ville de Paris après une épidémie de variole et une inspection sévère se traduisit dans un rapport établi par le Dr du Mesnil à destination de la commission des logements insalubres. La ville prescrivit ensuite des mesures d'assainissement que Thuilleux s'empressa de contester devant le conseil de préfecture de la Seine (le Tribunal administratif d'aujourd'hui, jugement du 28 juillet 1881), lequel donna largement raison à la Ville, puis devant le Conseil d'État (arrêt du 1er aout 1884), lequel rejeta le recours introduit au motif que "les diverses causes d'insalubrité signalées par la commission des logements insalubres dans les maisons appartenant au sieur Thuilleux et formant la cité Jeanne d'Arc sont inhérentes à ces immeubles et proviennent de leur installation vicieuse..."

Des améliorations finirent pas être réalisées mais ne sortirent pas la cité de sa fange.

Thuilleux et ses successeurs profitèrent encore 30 ans de la manne que représentaient les loyers de la cité Jeanne d'Arc avant de la céder, en 1912, pour 800.000 francs à l'Assistance Publique qui sous la conduite de M. Mesureur, envisageait de réaliser une grande opération de création de logements à bon marché dans le secteur. Au moment de la cession, le ou les propriétaires de la cité tiraient un revenu net de 85.000 francs des 2500 locataires de la cité selon Le Matin du 2 novembre 1912.

Le projet de l'Assistance Publique ne se concrétisa pas notamment eu égard à refus des locataires de quitter les lieux et fut gelé par la guerre. La cité changea de mains en 1925 lorsque l'Assistance Publique renonça à ses activités dans le domaine de habitations à bon marché devenu celui des communes via leurs offices de gestion.

Devenue foyer d'agitation et enjeu politique, la démolition de la cité Jeanne d'Arc est une fois de plus décidée à la fin de l'année 1933 dans le cadre de la lutte contre les îlots insalubres. La mise en œuvre de cette décision prit du temps surtout après les évènements du 1er mai 1934 et l'organisation de la résistance aux expulsions par le PCF.

Les premiers temps

- Le Bazar Jeanne-Darc (1874)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- Conseil de préfecture de la Seine - 28 juillet 1881

- La Cité Jeanne-d’Arc (La Presse, 11 aout 1881)

- La cité Jeanne-d’Arc - Extrait de Paris horrible et Paris original (1882)

La période "Assistance Publique"

- Neuf cents chiffonniers déménagent (Le Matin, 2 novembre 1912)

- La cité Jeanne d’Arc vu par le Gaulois (Le Gaulois, 17 novembre 1912)

- Un Meeting des Locataires de la Cité Jeanne-d’Arc (1912)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

Dix ans de blocage

- Une injustice à réparer - Lucien Descaves, L’Intransigeant — 29 juin 1924

- La Ville de Paris va-t-elle enfin s'occuper de la cité Jeanne-d'Arc ? (1931)

- L'assainissement de la cité Jeanne-d'Arc (Le Temps, 17 janvier 1934)

- On va démolir la cité Jeanne-d’Arc (La Liberté, 21 janvier 1934)

Sur les évènements du 1er mai 1934

- Le « Fort Chabrol » de la cité Jeanne d’Arc (Excelsior, 2 mai 1934)

- La cité Jeanne d’Arc transformée en fort Chabrol, récit du Petit-Parisien

- Treize émeutiers de la Cité Jeanne-d’Arc ont été arrêtés hier matin, récit du Figaro

- La tentative d'émeute cette nuit rue Nationale, récit du Journal

- Les assiégés de la cité Jeanne-d'Arc se sont rendus ce matin, récit de Paris-Soir

La fin de la Cité Jeanne d'Arc

- Ventres vides, poings levés ! (L’Humanité — 3 juin 1934)

- André Marty aux côtés des locataires de la cité Jeanne-d'Arc contre l’entrepreneur Gervy (L’Humanité — 9 mai 1935)

- La cité Jeanne-d'Arc a été nettoyée de ses indésirables (Paris-Soir, 24 septembre 1935)

- Cité Jeanne-d'Arc - Les agents protègent les ouvriers démolisseurs des taudis (1935)

- Sous la protection de la police, des ouvriers ont entrepris la démolition de la trop fameuse cité Jeanne-d'Arc (Le Matin - 1935)

- Une rafle dans la cité Jeanne-d’Arc, repère de la misère et du crime (1937)

- Les ilots de la misère par Jacques Audiberti (1937)

Faits divers

- Un Drame du Terme (1902)

- Une cartomancienne assassine son ami (1921)

- La police devra-t-elle assiéger dans la cité Jeanne-d'Arc Henri Odoux qui blessa sa voisine ? (1935)

- L'ivrogne qui avait blessé sa voisine est arrêté. (Le Journal - 1935)

Autres textes de Lucien Descaves

La cité Jeanne d'Arc dans la littérature

- La Cité Jeanne-d'arc - Extrait de Paysages et coins de rues par Jean Richepin (1900)

- La Cité Jeanne d'Arc dans "Les mémoires de Rossignol" (1894)

- Extraits de "Un gosse" (1927) d'Auguste Brepson:

Le passage souterrain de la porte d'Italie fut inauguré le vendredi 26 juin 1936 par la Municipalité de Paris en présence de M. Marx Dormoy; sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil.

Le passage souterrain de la porte d'Italie fut inauguré le vendredi 26 juin 1936 par la Municipalité de Paris en présence de M. Marx Dormoy; sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil.