Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement

Par Philippe Doré

Propriétaire, Ex - Préparateur de chimie à l'École Polytechnique, Professeur des Cours publics et gratuits de Chimie et de Physique aux ouvriers du XIIIe arrondissement, Professeur à l'École préparatoire à la Marine, à l'Institution Pompée, etc. , etc.

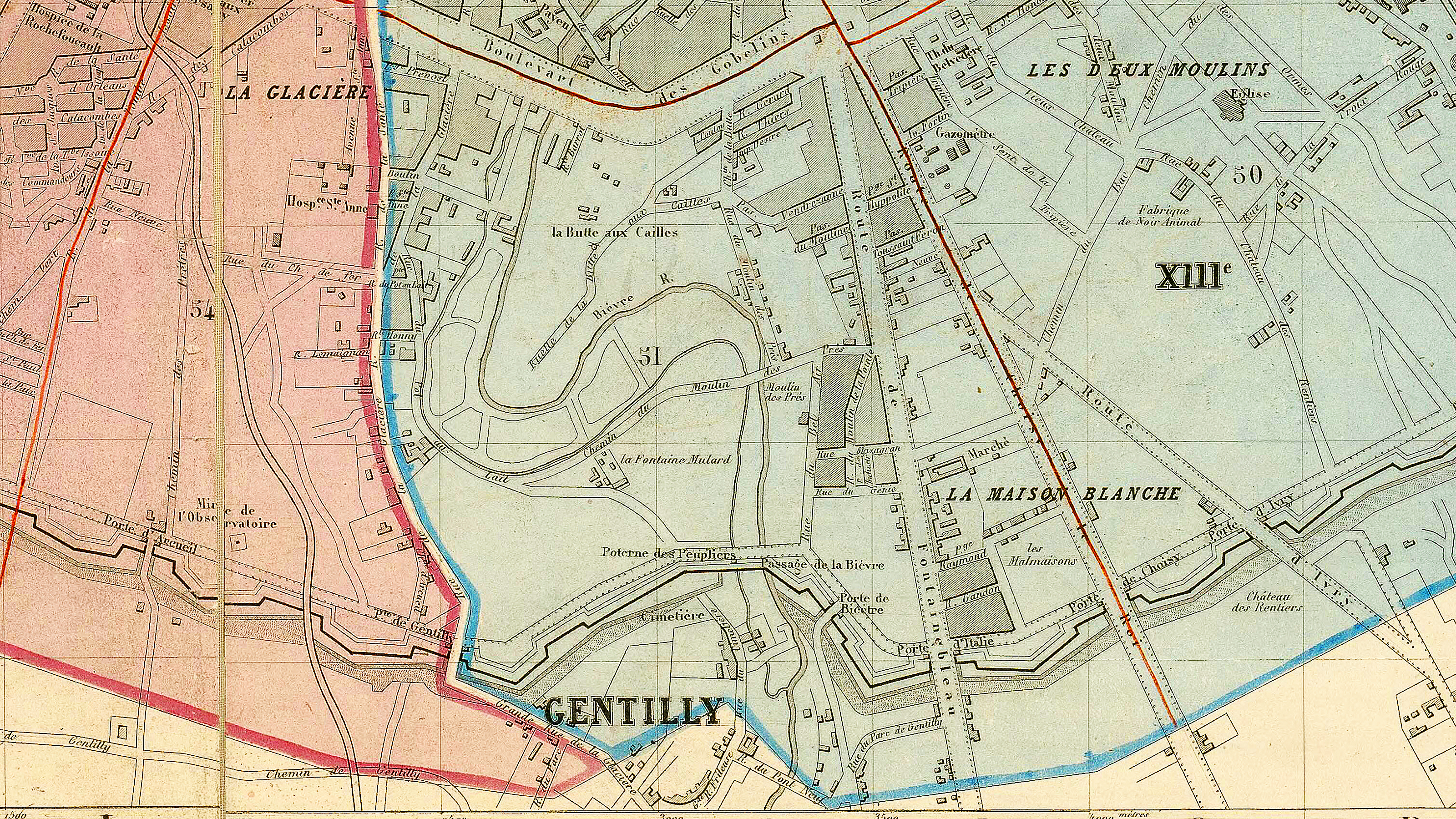

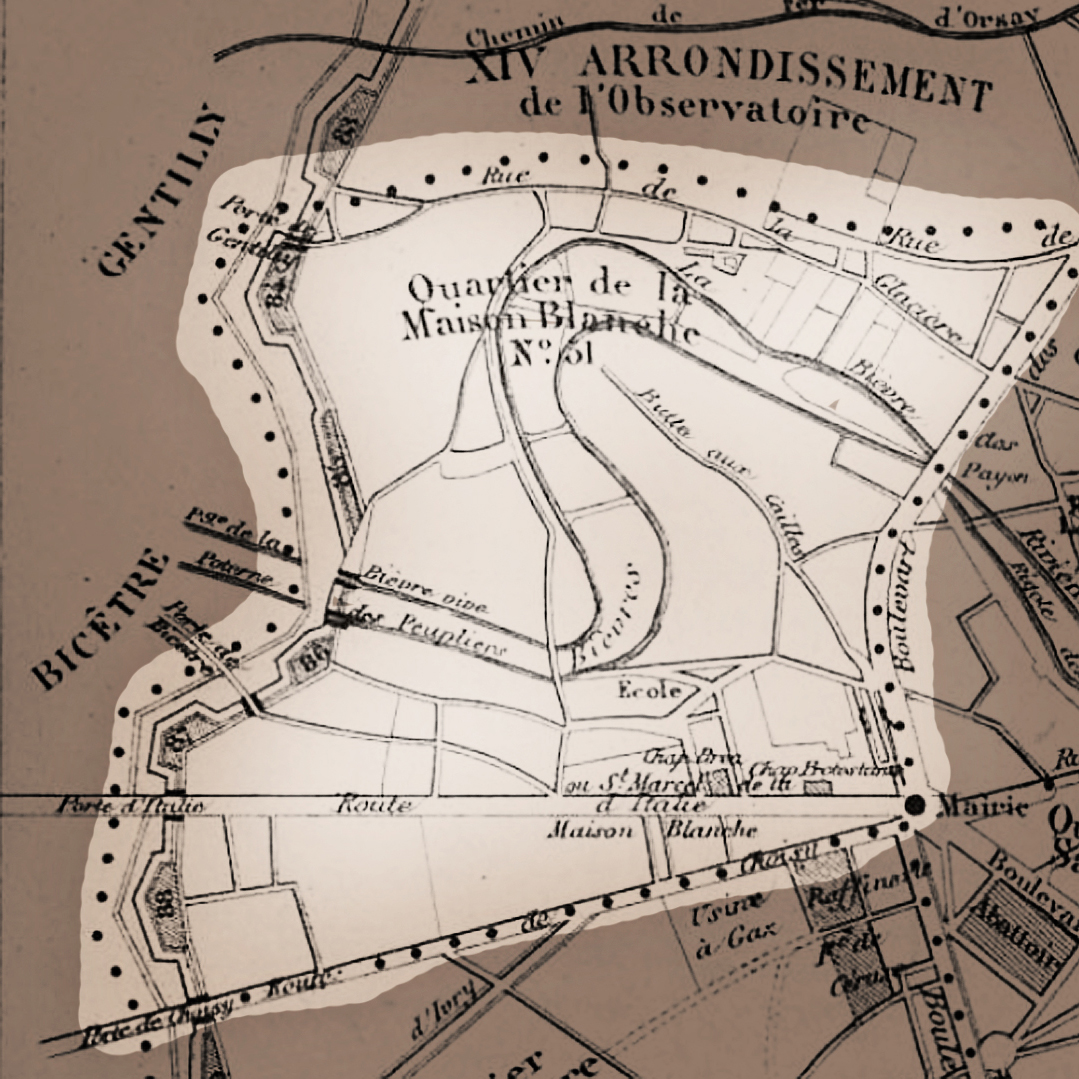

Quartier de la Maison-Blanche

Le quartier de la Maison-Blanche est compris entre la route de Choisy depuis l'ancienne barrière d'Italie ou de Fontainebleau jusqu'aux fortifications ; ces dernières jusqu'à la rue de la Santé qui les coupe entre les bastions numéros 83 et 84 ; la rue de la Santé jusqu'au boulevard de la Glacière, puis entre ce boulevard et celui d'Italie jusqu'à l'ancienne barrière d'Italie.

C'est un des quartiers les plus accidentés, parcouru par les deux bras de la Bièvre, se contournant sous la forme d'un S ; ses localités ont dû déjà, et devront encore subir de grands travaux de terrassement et de remblai, afin de répondre aux besoins de leur nombreuse et récente population.

Le quartier de la Maison-Blanche avait primitivement ses habitants sur les bords de la rivière de Bièvre ; puis, au commencement de ce siècle, des habitations s'élevèrent sur les boulevards d'Italie et de la Glacière, aux environs des anciennes barrières de la Santé, de la Glacière et d’Italie.

Quant à la grand'route de Fontainebleau, si bien bâtie dans une bonne partie de sa longueur, si commerçante, elle est de formation récente. En effet, après la révolution de Juillet, on n'y voyait que quelques maisons près de la barrière ; puis, à certaine distance, une maison isolée, qui depuis est devenue le marché aux porcs et qui donna son nom de Maison-Blanche au hameau qui commençait alors à se former.

Le long de la Bièvre, se trouvent un grand nombre de blanchisseuses, quelques moulins à eau, une fabrique de colle forte et une industrie toute particulière, celle de la glace.

Là, en effet, pendant les hivers rigoureux, profitant des débordements de la Bièvre dans de vastes prés, on y recueille de grandes quantités de glaces qui sont conservées dans d'immenses glacières ; de plus, un grand nombre de patineurs s'y donnent alors rendez-vous : c'est le bois de Boulogne et ses lacs du treizième arrondissement.

(1) Il s'agit de la chapelle Bréa, avenue d'Italie (NdE).

Le quartier de la Maison-Blanche ne possède qu'un seul monument, la chapelle Saint-Marcel de la Maison-Blanche (1), qui date de quelques années, et dont l'origine rappelle une des plus tristes pages de nos guerres civiles.

Nous citerons aussi la mairie provisoire, qui se trouve à l'une des limites de ce quartier, et pour laquelle on a utilisé l'un des deux bâtiments de l'octroi, bâtis en 1784 par la Ferme générale ; et enfin, route d'Italie, du même côté que la chapelle Saint-Marcel, existent une école et une chapelle protestantes.

Le chemin stratégique des fortifications qui borde ce quartier est certainement l'un des points les plus pittoresques de cette immense enceinte, surtout dans la partie sous laquelle passent les deux bras de la Bièvre.

De cet endroit, on aperçoit entièrement l'ancien château de l'évêque de Winchester, construit en 1204, la maison de Bicêtre aujourd'hui. Ces vastes constructions ont plusieurs fois été reconstruites depuis leur origine. Ainsi, nous voyons Jean de France, duc de Berry, troisième fils du roi Jean, en devenir propriétaire, y construire un у magnifique château, qui fut en partie détruit lors des troubles du commencement du quinzième siècle. Jean de France en donna alors les ruines aux chanoines de Notre-Dame ; cette donation fut amortie. Plus tard, nous retrouvons Bicêtre propriété du roi en 1632. Le roi destina cet établissement, sous le nom de Commanderie de Saint-Louis, aux soldats estropiés ; mais ce projet n'eut pas de suite, et Louis XIV donna Bicêtre, en 1656, à l'Hôpital-Général. Bicêtre reçut alors en partie sa destination actuelle. En effet, indépendamment des vieillards valides et invalides, on y plaçait aussi les enfants rebelles à l'autorité paternelle ; enfin « il y en a, nous dit un historien du siècle dernier, qui y sont enfermez en vertu des lettres de cachet. »

Aujourd'hui Bicêtre est destiné aux vieillards valides, aux invalides civils, aux aliénés et aux fous, et porte sur son entrée ce pendant de l'inscription d'un style tout administratif qu'on remarque sur la façade de la Salpêtrière : Hospice de la vieillesse (hommes).

Tournant les yeux du côté de Paris, on voit à ses pieds la Bièvre, divisée en deux bras, couler lentement entre deux rangs de beaux arbres, et plus loin on remarque une agglomération de bâtisses neuves, constituant la Butte-aux-Cailles, dont tout à l'heure nous nous occuperons.

Un peu à gauche, on découvre, se contournant avec grâce, les trains des chemins de fer de Sceaux et d'Orsay, indiquant, approximativement de ce côté, la limite du treizième arrondissement.

La partie nouvelle du quartier de la Maison-Blanche, la Butte-aux-Cailles, est de date toute récente ; c'est vers 1850 qu'un certain nombre de persécutés des démolisseurs de la grande ville vinrent y établir leurs pénates ; quelques colons de la Cité Doré y arrivèrent aussi tenter un second établissement.

L'existence de cette jeune colonie fut beaucoup plus calme que celle de la Cité Doré ; en revanche, il faut l'avouer, l'administration communale de Gentilly, dont elle dépendait et à la tête de laquelle se trouvait M. Hillemand, notaire, la laissa dans un oubli complet à l'égard des travaux communaux, mais non en ce qui touche le fisc ; celui-ci arriva en même temps que les nouveaux colon, et, avec sa ponctualité ordinaire, pas un ne lui échappa.

La commune n'y plaça pas un pavé, pas même un lampion le jour de sa fête ; en sorte qu'à six heures du soir, en hiver , on se croirait dans le hameau le plus ignoré de la France ; toutes les rues sont de vastes et profondes ornières, remplies de boue glissante et demi liquide, et çà et là on aperçoit, de temps en temps, la lumière d'un fallot d'un des honnêtes et laborieux habitants de ce pays nouveau, seul moyen de retrouver sa demeure et d'éviter de s'ensevelir à tout jamais dans les ornières qui constituent les rues et les chemins.

Par le fait de l'annexion, toutes ces choses vont être régularisées promptement, mais à la charge exclusive de cette population ouvrière si complètement négligée par la commune à laquelle elle appartenait, et qui cependant ne les a pas oubliés sous le rapport des impôts,

Sic vos non vobis ...

Entre cette colonie et les fortifications, sur l'autre versant de la Bièvre, nous nous trouvons en pleine campagne ; des montagnes élevées, des vallées profondes et de nombreuses carrières à ciel ouvert.

Suivant, au milieu de ce désert parisien, les contours des fortifications, nous arrivons à la limite du quartier, aux rues de la Glacière et de la Santé. Des habitations apparaissent d'abord isolées les unes des autres, puis se rapprochent à mesure qu'on se dirige vers l'ancien Paris.

Des fabriques, des ateliers, de nombreuses blanchisseries se trouvent groupées dans les rues de la Santé, de la Glacière, de Boutin, du Pot-au-Lait, toutes comprises entre la Bièvre et la limite ouest du treizième arrondissement.

Photographie de Charles Marville (détail) vers 1876.

À la rencontre des rues de la Santé et de la Glacière, nous signalerons un des points les plus animés et les plus vivants du quartier de la Maison-Blanche.

Enfin nous mentionnons, rue de la Santé, près de l'ancienne barrière, une agglomération de jolies maisons modernes, désignée sous le nom de villa Maurice-Mayer.

(2) Selon Charles Louft, journaliste du Siècle, le Moulin-Noir, portait ce nom depuis

1816, parce qu'on y broyait du noir animal.

Selon Le Rappel du 15 décembre 1885, la construction de ce moulin

datait du règne d'Henri IV. Il a été démoli en 1866. L'Avenir National, évoquant cette démolition, précisait

qu'il s’élevait sur la croupe du monticule qui dominait le vallon de la Bièvre et que l’on y jouissait d'un des

plus jolis panoramas des environs de Paris. En novembre 1870, Le Temps indiquait que l'on pouvait suivre

les combats au sud de Paris depuis ses ruines.

Parmi les nombreuses améliorations dont ce quartier est susceptible, nous croyons qu'il serait très utile d'ouvrir une grande voie partant de la bifurcation des rues de la Santé et de la Glacière, traversant les deux bras de la Bièvre à l'aide de deux ponts passant près du Moulin Noir(2), point central de la nouvelle colonie de la Butte-aux-Cailles, et de là, se reliant directement à la route d'Italie à l'aide d'un percement, ou bien encore, rejoignant la rue Gérard et venant ainsi, dans l'un ou l'autre de ces cas, aboutir près de la mairie de l'arrondissement ; ce serait, croyons-nous, un travail fort utile pour les besoins journaliers des habitants des rues de la Santé et de la Glacière, en même temps que pour ceux de la Butte-aux-Cailles.

Le double boulevard des Gobelins et de Croule-Barbe, ne faisant plus qu'une seule voie magnifique, possède, près de la mairie, un certain nombre de maisons de prostitution qui certainement, si elles restaient en façade sur ce double boulevard, exerceraient l'influence la plus déplorable sur sa prospérité.

Il semble que l'ancienne commune de Gentilly ait jalousé à l'ancienne commune d'Ivry sa rue de l’Hôpital, et qu'elle ait voulu la surpasser dans ce genre.

Après cette revue succincte des quartiers du treizième arrondissement et de leurs besoins, nous passons à quelques réflexions sur la Bièvre, sur son état actuel et sur les améliorations qu'il serait possible de lui faire subir.

Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement (1860)

- État actuel de l'Arrondissement

- Quartier Croule-Barbe

- Quartier de la Salpêtrière : l'hôpital de la Salpêtrière, la gare du chemin de fer d'Orléans

- Quartier de la Salpêtrière : le marché aux chevaux, l'église Saint-Marcel, l'abattoir de Villejuif

- Quartier de la Salpêtrière : la cité Doré

- Quartier de la Gare

- Quartier Maison-Blanche

- La Bièvre

Ernest Rousselle (1836-1896) -C'est lui ! - et son fils Henri (1866-1925) étaient négociants en vins.

Ernest Rousselle (1836-1896) -C'est lui ! - et son fils Henri (1866-1925) étaient négociants en vins.