Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement

Par Philippe Doré

Propriétaire, Ex - Préparateur de chimie à l'École Polytechnique, Professeur des Cours publics et gratuits de Chimie et de Physique aux ouvriers du XIIIe arrondissement, Professeur à l'École préparatoire à la Marine, à l'Institution Pompée, etc. , etc.

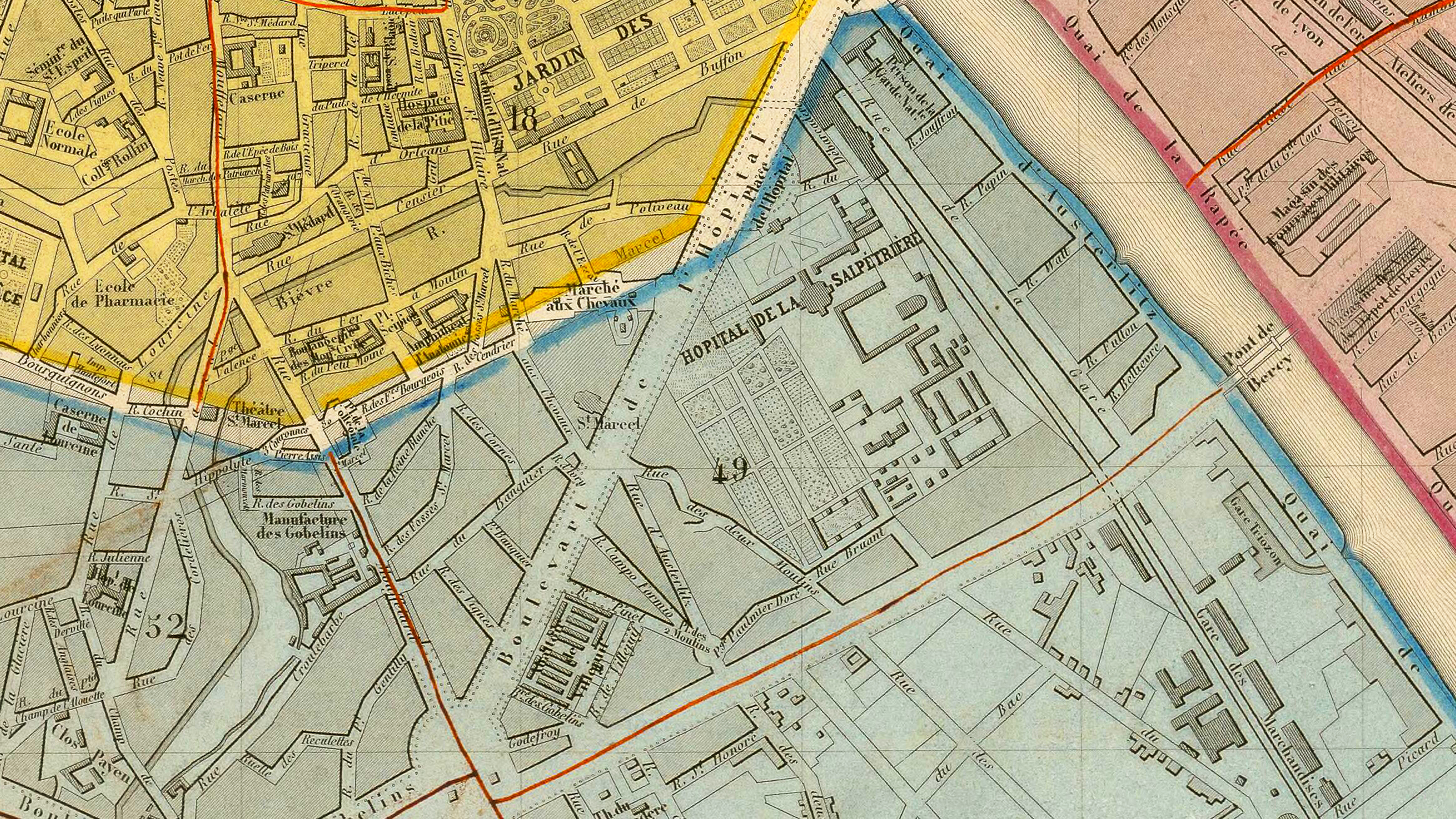

Quartier de la Salpêtrière

Suite et fin

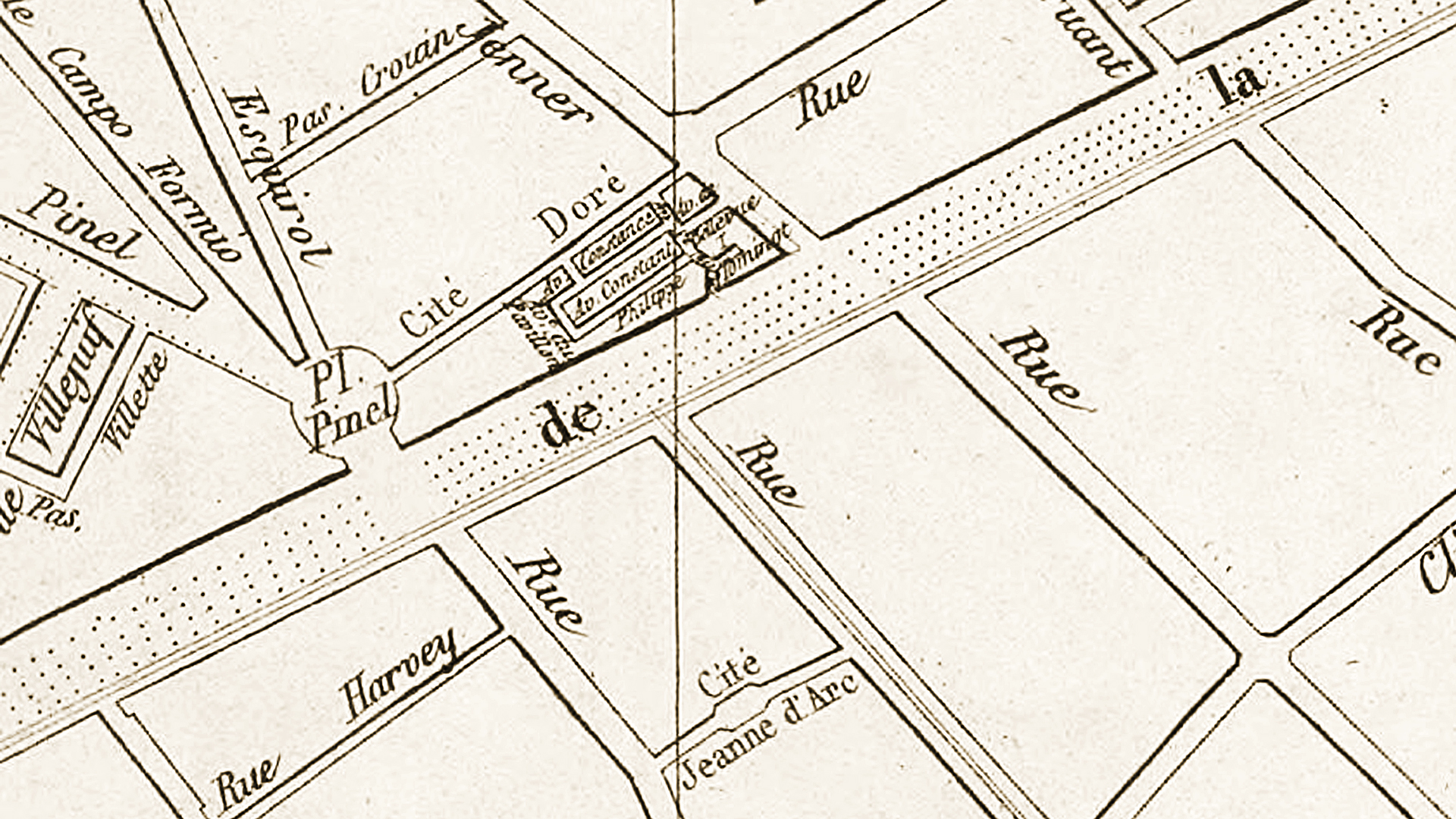

Nous consacrerons ici quelques lignes à la Cité Doré, à son historique, aux phases diverses par lesquelles elle a passé et aux persécutions bien peu méritées dont elle a été l'objet. Peut-être nous reprochera-t-on de parler dans cette publication d'une chose un peu personnelle ? Cependant, n'ayant pas la prétention d'être modeste, nous croyons utile de dire la vérité sur un sujet calomnié si injustement.

Avant 1818, cette localité, connue sous le nom de Château de Bellevue, se trouvait hors Paris et très près de la barrière (placée sur le boulevard de l'Hôpital) ; il s'y trouvait des cabarets et un bal très fréquenté par la population des faubourgs.

Vers cette époque, la limite de Paris fut transportée de cette partie du boulevard de l'Hôpital aux boulevards de la Gare et d'Ivry. Bientôt, bal et cabarets sortirent de la ville, et Stuart acheta le château de Bellevue pour y établir une brasserie, dite "brasserie Écossaise", qui ne réussit pas.

Le 29 juin 1831, Andrew Cochrane devint acquéreur de cette brasserie qui n'en marcha pas davantage.

Enfin, l'ancien château de Bellevue, la brasserie écossaise de Stuart et Cochrane fut remis à l'enchère, et M. Doré père, alors fonctionnaire à l'École Polytechnique, en fit l'acquisition. Il y ajouta un grand terrain contigu, vendu au bénéfice de MM. Raoul et Bourse.

Cette propriété, comptant alors 12,000 mètres carrés, fut entourée de murs et plantée d'arbres de toute espèce ; c'était un véritable parc très-accidenté, car vers la partie contiguë à la rue des Deux-Moulins (actuelle rue Jenner, NdE), elle possédait des monticules de terre de plusieurs mètres d'élévation, desquels on apercevait, avant la construction du chemin de fer d'Orléans, les rives de la Seine.

À l'exception de deux terrains, l'un formant l'angle de la rue des Deux-Moulins et du chemin de ronde de la Gare, l'autre situé sur cette même rue, en face de la rue Bruant, loués à bail à MM. Pion et Campenet, le vaste terrain sur lequel se trouve aujourd'hui la Cité Doré, était une véritable propriété d'agrément jusqu'à la révolution de 1848.

Parmi les motifs qui décidèrent M. Doré père à louer les deux angles extrêmes de sa propriété à MM. Pion et Campenet, il en est un curieux à rapporter au point de vue historique : Depuis le commencement du siècle, ce vaste terrain avait le privilège de servir de théâtre aux soldats pour leurs duels, et bien qu'entouré de murs par le propriétaire, les duellistes n'en continuèrent pas moins à s'y battre. C'était là, on le voit, quelque chose d'assez désagréable de rencontrer chez soi, en se promenant, des hommes se battant à l'épée ou au sabre. Les habitations chassèrent les combattants.

En 1848, une brigade (composée de 1,500 ouvriers) des ateliers nationaux fut installée dans le chemin de ronde de la Gare, dans le but d'arranger cette voie alors impraticable en plein midi.

Ce n'étaient pas 1,500 ouvriers terrassiers, quelques jours leur auraient suffi pour faire le travail, c'étaient des ouvriers de tous les états, dont la plupart n'avaient jamais touché une pioche, ni une pelle. On y voyait des horlogers et des graveurs, etc... Bientôt, abattant les murs de clôture, ils pénétrèrent dans le parc de l'ancien château, lisant, causant, discutant à l'ombre du soleil et assis sur le gazon. Néanmoins, cette brigade des ateliers nationaux, n'excluait, en aucune façon, le propriétaire du parc : il continua à s'y promener librement.

On comprend facilement dans quel état se trouve un jardin d'agrément où plusieurs centaines de personnes se sont promenées et reposées pendant plusieurs mois. Du reste, et c'est pour nous un devoir de rendre cette justice à nos promeneurs, rien ne fut détruit ou abîmé par le bon plaisir de détruire et d'abîmer.

Quelques-uns de ces hommes manifestèrent au propriétaire des lieux l'idée de diviser son parc en petites portions et de les louer, pour bâtir, à des ouvriers pouvant ainsi devenir propriétaires de leur habitation, si ce n'était du fond.

Ces idées d'une part, de l'autre la difficulté pour M. Doré père de rétablir son parc dans son état primitif, l'engagèrent à tracer des rues sur la plus grande partie de son terrain, à le diviser et à le louer par petites portions avec faculté de bâtir avec un bail sous seing privé de 20 à 25 ans, contenant cette clause définitive : « À la fin du bail, le preneur pourra reprendre ses constructions et matériaux, si mieux il n'aime les céder au propriétaire du sol, ou faire un nouveau bail. » Le tout moyennant un loyer annuel proportionnel à la quantité de terrain. En peu d'années, tout fut loué, et chacun, suivant ses facultés et son intelligence, se logeait et possédait devant sa maison un petit jardin, jouissance complètement inconnue aux populations ouvrières de Paris.

Nous n'avons pas ici la prétention de dire que c'était quelque chose de beau, de régulier, de supportable même, pour un habitant des Champs-Élysées ou de la Chaussée-d’Antin ; mais, ce que nous pouvons affirmer, c'est que ces habitations étaient salubres et hygiéniques dans la plus grande acception de ces mots. En effet, les habitants y respiraient de l'air véritable et en grande quantité, placés qu'ils étaient sur une hauteur et entourés de vastes terrains.

Nous ajouterons qu'en 1849, alors que le choléra faisait de si grands ravages dans la ville de Paris, dépeuplait des maisons tout entières dans la rue Mouffetard, à peine si l'on constata un cas mortel parmi les habitants de la Cité Doré.

Hélas ! il ne suffit pas d'être logé dans une maison bâtie par soi, de s'y bien porter ; il faut encore que la vue de votre maison ne choque pas le regard délicat et artistique de vos voisins ; car alors ce seront des ennemis, et des ennemis implacables.

C'est ce qui se présenta pour la Cité Doré dès l'année 1852.

En effet, M. Picard, maire d'Ivry alors, c'est-à-dire de la commune voisine, signala la Cité Doré à la commission des logements insalubres dans des termes qui, malheureusement pour ce magistrat, furent transcrits dans le rapport de la Commission et resteront à tout jamais dans les archives de l'administration comme exemple du zèle dont un maire de commune rurale a pu être capable, et cela, comme nous le verrons tout à l'heure, pour complaire à quelques-uns de ses administrés. Nous citons textuellement : « M. le maire d'Ivry a déclaré que, bien que ces localités fussent indépendantes de sa commune, il les avait signalées, parce que, placé en vue d'elles, il n'avait pu en détourner son attention. Il serait difficile, a-t-il dit, de trouver un cloaque aussi extraordinairement ignoble et plus contraire à la salubrité. » (Rapport de la Commission des logements insalubres, sur la Cité Doré, du 30 juillet 1853.)

Sous le rapport poétique, M. le rapporteur de la Commission des logements insalubres n'est pas resté au-dessous de M. le maire d'Ivry, et nous ne pouvons résister au désir de donner ici un fragment de ce rapport.

« ........ Enfin, il semble, malgré toutes les dénégations qu'on voudrait opposer, que cette population malheureuse, composée d'environ quatre cents individus, et dont on tire profit, n'a été parquée dans cette enceinte que pour y croupir sur un fumier. » (Rapport de la Commission des logements insalubres, sur la Cité Doré, du 30 juillet 1853.)

Et pourquoi ? parce qu'on apercevait les haillons de la Cité Doré du haut des maisons de la commune d'Ivry !

En vérité, en est tenté de s'écrier avec Virgile :

Tantæne animis cælestibus iræ !

(Tant de fiel entre-t-il dans l’âme des dieux - Delille)

Si encore M. le maire de la commune d'Ivry avait eu pour habitation une maison élégante, placée sur une hauteur, on aurait compris que l'amour du beau, du grandiose l'ait porté à se plaindre de l'aspect de la Cité Doré ; mais il n'en était rien ; M. le maire de la commune d'Ivry logeait dans une maison très-modeste, d'un étage, qui se trouvait située dans une espèce de puits où l'a confiné le chemin de fer d'Orléans, lorsqu'il a fait la rampe du boulevard de la Gare.

Quoi qu'il en soit, la Commission des logements insalubres, représentée par un de ses membres, n'hésita pas à demander au Conseil municipal « de vouloir bien interdire, à titre d'habitation, les maisons sises chemin de ronde de la Gare, portant les numéros 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, dont l'insalubrité, qui est des plus graves, peut porter atteinte à la santé, à l'existence même de ceux qui les habitent. » (Rapport de la Commission des logements insalubres, sur la Cité Doré, du 30 juillet 1853.)

Mais bien avant les plaintes de M. le maire d'Ivry, M. Le Roy de Saint-Arnaud, maire du douzième arrondissement, conseiller d'État, etc., était venu lui-même, un matin, sans prévenir personne, prendre la Cité Doré sur le fait. M. Le Roy de Saint-Arnaud était en outre accompagné de plusieurs fonctionnaires distingués de l'administration, et, loin de demander la destruction totale des cabanes de la Cité Doré, M. le maire s'intéressa à un grand nombre d'entre elles, en fit mander les propriétaires, et les aida à continuer leurs habitations.

Nous nous empressons de saisir cette occasion pour témoigner à M. Le Roy de Saint-Arnaud, au nom de ses anciens administrés du douzième arrondissement, et en particulier en celui des habitants de la Cité Doré, les sentiments de reconnaissance qu'ils lui conservent.

Après le rapport si peu indulgent de la Commission des logements insalubres et à la demande de M. le maire du douzième arrondissement, une nouvelle Commission fut chargée de procéder à une contre-enquête. A la tête de cette Commission, se trouvait M. Bruzard, ce fonctionnaire que la petite voirie a perdu il y a quelques у années, enlevé par une mort bien prématurée ! Cette seconde Commission chercha en vain à s'expliquer la conclusion si énergique de la précédente, et conclut à quelques travaux peu importants. Ainsi se termina cette première croisade contre ces pauvres cabanes de la Cité Doré.

Pendant ce temps, l'impôt se présentait et s'appliquait à chacun de ces très-modestes propriétaires, et depuis lors, ils participent au trésor public du pays.

Cette même année 1853, le commissaire-voyer du 12e arrondissement fit un procès-verbal constatant que M. Doré, propriétaire du sol de la Cité, avait fait commencer dans l'intérieur de sa propriété, et loin du mur de clôture bordant le chemin de ronde de la gare, vingt et un petits bâtiments sans en avoir fourni les plans à la ville de Paris, et cela, chose à noter, en s'appuyant sur le décret du 26 mars 1852, lequel ne s'applique qu'aux constructions sur rue, de même que les lois antérieures de la grande voirie !

Que résulta-t-il de cela ? c'est qu'un certain nombre de bailleurs, dans l'impossibilité de fournir à la préfecture de la Seine des plans de rez-de-chaussée et une coupe géologique des fouilles pour fondation du bâtiment qu'ils étaient en train de construire tant bien que mal pour leurs habitations personnelles, furent obligés de renoncer au projet, si louable à tous égards, de se loger chez eux, de céder leurs baux à des spéculateurs qui bâtirent des maisons de deux, trois et même cinq étages, en se con formant, bien entendu, à tous les règlements imaginables.

Ces maisons furent louées alors, divisées en petits logements, à des conditions toutes semblables à celles des autres parties du faubourg Saint-Marcel.

Photographie d'Edouard Desprez. 27 juin 1922 (détail)

Crédits : © Edouard Desprez / DHAAP

Chose vraiment curieuse ! presque le même jour (30 juillet 1853) où la Commission des logements insalubres approuvait le rapport d'un de ses membres sur la Cité Doré, le journal le Siècle (2 aout 1853) publiait un article ayant pour titre : La Villa des Chiffonniers, dû à la plume originale, pittoresque, spirituelle de ce pauvre Alexandre Privat-d’Anglemont, que la littérature française a eu le malheur de perdre, jeune encore, il y a peu de temps.

Cet article de d’Anglemont, sur la Cité Doré, arrivait à ces conclusions : « Dans un siècle où l'on parle tant de moralisation des masses que dans le nôtre, où l'on est prêt à tout entreprendre, nous conseillons aux hôpitaux qui possèdent, comme on le sait, tant de terrains vagues dans les faubourgs, terrains qui ne leur rapportent rien ou presque rien, d'essayer une colonisation semblable à celle qui s'est faite à la Cité Doré. »

Enfin, il terminait en disant : « Les pauvres auraient de l'air et du soleil, la santé y gagnerait et la morale aussi, toutes choses qui sont encore inconnues dans la plupart des rues où ils sont aujourd'hui entassés. »

Privat-d'Anglemont n'était qu'un spirituel écrivain qui, comme on le pense bien, eût été incapable de faire jamais partie de la Commission des logements insalubres ; aussi arrivait-il à des conclusions diamétralement opposées à celles de la Commission.

Après tant de bruit pour bien peu de chose, il semble qu'on aurait pu se croire, non pas admis, mais au moins supportés. Eh bien ! non ; six années après ce bruit, le 10 septembre 1859, la Revue Municipale publia un article d'un sieur Gallié, article calqué sur le rapport de la Commission des logements insalubres, du 30 juillet 1853, c'est dire que cet article était loin d'être bienveillant pour la Cité Doré. En effet, pour le sieur Gallié, la Cité Doré, c'est une nouvelle cour des Miracles, une truanderie ; sa population est formée de gens qui viennent, la nuit, chercher à Paris une existence attendue du hasard, etc., etc.

Enfin, il demande que la totalité de la Cité Doré soit expropriée.

M. Doré père répondit à l'article de la Revue Municipale, signé Pierre Gallié, et fit signifier cette réponse au rédacteur en chef de ce journal par ministère d'huissier. La réponse fut insérée le 1er décembre, et dans le numéro suivant parut un nouvel article du sieur Gallié ; cette fois, cet écrivain s'est surpassé dans le choix des expressions : La Cité Doré, c'est Botany-Bay ; puis un autre article du rédacteur en chef de la Revue Municipale qui vient dire, que tout ce que le sieur Gallié a écrit, il l'a vu, que la description est au-dessous de la réalité, qu'enfin, dit-il en terminant, notre article a été écrit sans peur, honnêtement, et sous le regard de Dieu.

Revue municipale et gazette réunies — 1er janvier 1860 :

Encore la Cité Doré.

Nous avons reçu de M. Doré une nouvelle sommation, dans laquelle ce propriétaire, tout en exaltant les charmes de la cité qui porte son nom, se laisse aller trop souvent à des discussions étrangères à son sujet, et parfois à des personnalités blessantes.

Le travail de M. Doré contient d'ailleurs près de dix pages de rédaction, et la Revue Municipale, avec son cadre modeste, ne pourrait satisfaire à l'ampleur d'une telle composition, fût-elle écrite en termes convenables et admissibles.

Nous préférons désormais adorer en silence les beautés de cette charmante villa, et confesser avoir méconnu des attraits que notre esprit trop vulgaire n'avait pas su découvrir.

Louis LAZARE.

Seconde réponse de M. Doré père et signifiée au rédacteur en chef, M. Louis Lazare, qui, cette fois, refuse l'insertion, disant : « Nous préférons adorer en silence les beautés de cette charmante villa, et confesser avoir méconnu des attraits que notre esprit trop vulgaire n'avait pas su découvrir. »

Enfin, en supposant que la Revue Municipale ait assez d'influence près de M. le Préfet de la Seine et du Conseil-Général (ce que nous ne croyons pas, le rédacteur en chef de cette feuille le répète trop souvent) pour faire décider l'expropriation de la Cité Doré, pour cause d'utilité publique, il y aurait une enquête, et parmi les observations auxquelles elle donnerait lieu, se trouvera certainement celle-ci de la part des commerçants voisins :

« Exproprier la Cité Doré, c'est faire disparaître de notre quartier, peu peuplé, une population de deux à trois mille âmes ; or, cette population, quoique peu riche, a les besoins ordinaires aux autres hommes, qu'elle satisfait chez les commerçants voisins. Admettant pour chaque individu une dépense moyenne de deux francs par jour, la Cité Doré étant expropriée et remplacée par un désert, le commerce du quartier verrait son chiffre d'affaires diminuer annuellement de plus de deux millions de francs. »

Selon nous, ce serait là une observation judicieuse que l'administration supérieure ne manquerait pas de prendre en considération.

Avant d'abandonner la Cité Doré, nous devons, pour être complets, rapporter ce qui y fut tenté au point de vue religieux :

Dans le courant de l'année 1853, M. l'abbé Étienne, ex-jésuite, comprit à cette époque la Cité Doré dans la partie du département de la Seine qu'il se proposait d'évangéliser. Dans cette mission, il était secondé par M. l'abbé Mullois, et il s'était attaché M. l'abbé S......

M. Doré père appropria un bâtiment pour servir de chapelle aux abbés Etienne et S......, et ce lieu fut consacré par M. l'abbé Moreau, curé de Saint-Médard.

Ce fut là le premier et le dernier acte officiel dont cette chapelle fut l'objet.

Des actions antérieures, et des plus condamnables, furent découvertes sur le compte de M. l'abbé S......, qui se vit forcé de quitter Paris ; quant à M. l'abbé Étienne, il abandonna sa mission et se rendit à Rome.

Du reste, à cette époque, l'Archevêché de Paris s'occupait de la fondation de quelques nouvelles églises à Paris, parmi lesquelles figura l'église Saint-Marcel, érigée par M. l'abbé Morisot, curé de Saint-Marcel. Cet ecclésiastique, homme distingué, rempli de bonté, d'une activité infatigable, s'est acquis dans le quartier de la Salpêtrière les sympathies les mieux méritées.

L'église Saint-Marcel fondée, la chapelle de la Cité Doré n'avait aucune raison d'être, et puis ses fondateurs avaient disparu.

Ajoutons qu'en même temps que MM. les abbés Étienne et S...... s'occupaient de la Cité Doré, la population de cette dernière eut souvent l'honneur de voir M. l'abbé Papin, homme aussi modeste que savant, qui suivit l'armée française en Crimée, et trouva, dans cette courageuse mission, une mort glorieuse !

Enfin, il y a quelques années, un sermon de charité était prêché à l'église Saint-Marcel, par Mgr de Ségur ; cet ecclésiastique, très honorable du reste, s'écria en décrivant les parties les plus pauvres de la paroisse : « La Cité Doré, ce ramassis des misères humaines ! » Malheureusement pour lui, et pour la Cité Doré, Mgr de Ségur est aveugle, d'où l'on doit conclure de cette exclamation stigmatisante, qu'il a été mal renseigné ou trompé sur le compte de la Cité Doré.

Telles sont les phases diverses par lesquelles passa et passe encore la Cité Doré qui, aujourd'hui, est un centre de population assez considérable pour figurer comme sous-section dans les circonscriptions électorales du département de la Seine.

Après avoir examiné les portions de l'ancien Paris, faisant partie du treizième arrondissement, passons celles fournies par les communes d'Ivry et de Gentilly, en commençant par la première, constituant aujourd'hui le quartier de la Gare.

Notice administrative, historique et municipale sur le XIIIe Arrondissement (1860)

- État actuel de l'Arrondissement

- Quartier Croule-Barbe

- Quartier de la Salpêtrière : l'hôpital de la Salpêtrière, la gare du chemin de fer d'Orléans

- Quartier de la Salpêtrière : le marché aux chevaux, l'église Saint-Marcel, l'abattoir de Villejuif

- Quartier de la Salpêtrière : la cité Doré

- Quartier de la Gare

- Quartier Maison-Blanche

- La Bièvre

Sur la cité Doré

Le récit

Le lieu

- La cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Revue municipale et gazette réunies — 10 septembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de M. Doré - Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de la Revue municipale et gazette réunies à M. Doré — 10 décembre 1859

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- La cité Doré - Journal des débats politiques et littéraires — 22 mai 1882

- La cité Doré par Marcel Edant (Le Petit-Journal - 1887)

- La cité Doré par Jean Soleil (1889)

- Les cabarets de la cité Doré (1890)

- Un coin curieux de Paris (1901)

- La tournée des édiles par Lucien Descaves (1909)

- Trois îlots à détruire d'urgence (1923)

La catastrophe de la Cité Doré

Faits-divers

Sur la cité des Kroumirs

"Qu'on s'imagine un terrain de 30 mètres de largeur et de 150 mètres de longueur environ, en pente vers la rue Jenner, sans issue et sans écoulement d'eau vers cette rue.

Au milieu de ce terrain, un chemin en terre grasse, détrempé par la moindre pluie et rendu infect par les détritus et les déjections de toute espèce qui s'y sont incorporés.

De chaque côté de ce chemin, des abris, plutôt que des baraques, construits en vieux matériaux, en paillassons, en loques, en tout ce que l'ingéniosité de la plus poignante misère peut assembler et coudre pour se préserver de l'intempérie des saisons.

Près de quelques-uns de ces réduits une fosse en terre, quelquefois un tonneau enfoncé dans le sol, sert de cabinet d'aisances. Un peu partout des ordures ménagères, des matières fécales, des débris de toute sorte. On comprendra maintenant pourquoi cette cité a reçu un surnom qui fait image : la cité des Kroumirs."

Dr Olivier du Mesnil - L'Hygiène à Paris (1890)

Charles Le Boucq (1868-1959) fut député du 13ème arrondissement de 1906 à 1928. Spécialisé dans les questions économiques, il présida le groupe d'action économique, rapporta divers budgets, notamment ceux du ravitaillement, des essences et pétroles, de la marine marchande, ainsi que le projet de loi sur la production d'ammoniaque synthétique. Après son échec de 1928, Charles Le Boucq abandonna la carrière politique.

Charles Le Boucq (1868-1959) fut député du 13ème arrondissement de 1906 à 1928. Spécialisé dans les questions économiques, il présida le groupe d'action économique, rapporta divers budgets, notamment ceux du ravitaillement, des essences et pétroles, de la marine marchande, ainsi que le projet de loi sur la production d'ammoniaque synthétique. Après son échec de 1928, Charles Le Boucq abandonna la carrière politique.