L’histoire des quartiers de Paris

XLIX — Quartier de la Salpêtrière

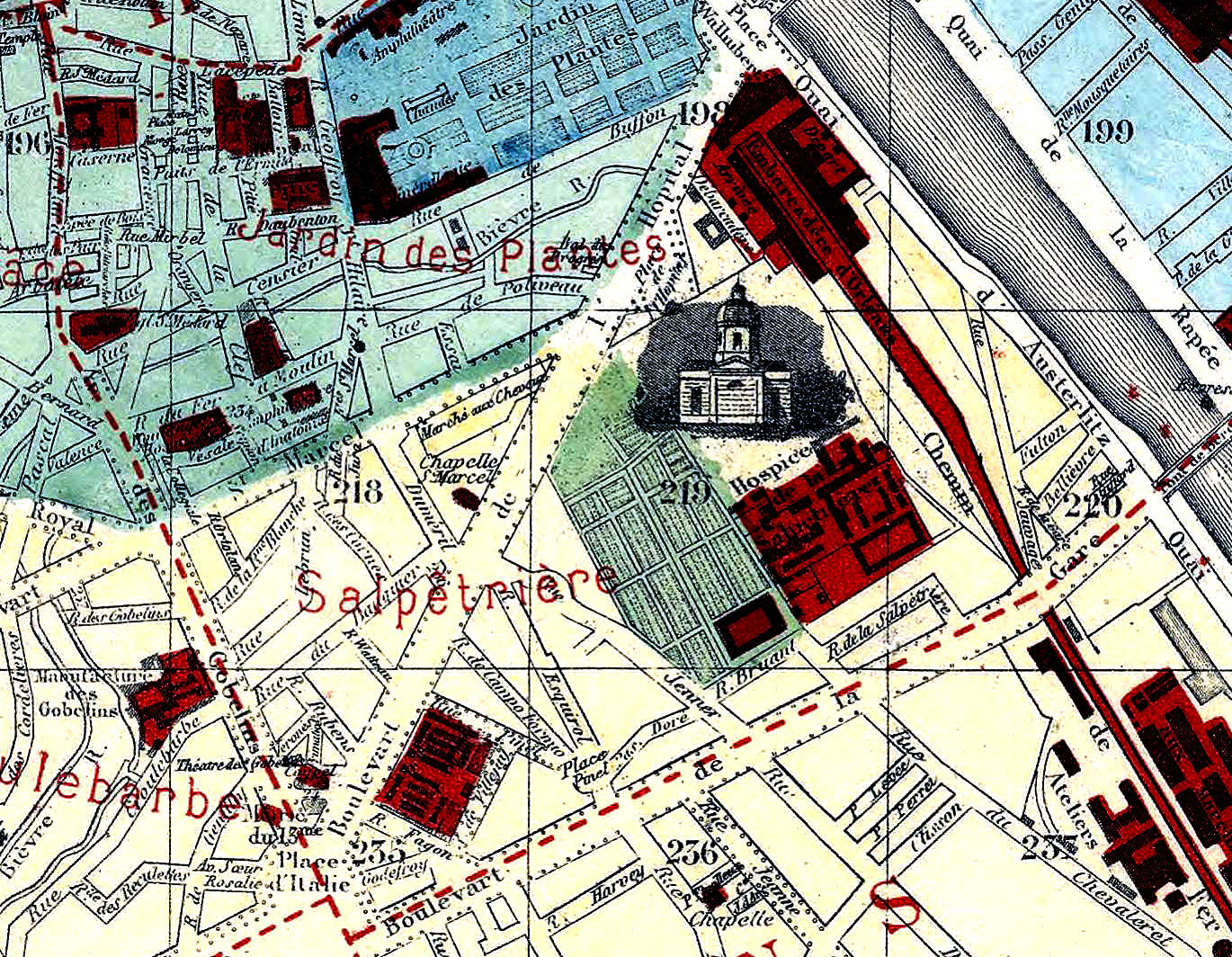

Le quartier de la Salpêtrière occupe une superficie de 117 hectares ; sa population s'élève, d’après le recensement de mai 1886 à 22,754 habitants, soit 105 habitants par hectare ; elle a augmenté, mais moins que celle des quartiers voisins depuis 1861 : elle était alors de 15,245 habitants. 130 par hectare ; c’est qu’en effet une grande partie du sol est occupé par les bâtiments de la ligne d’Orléans, par l’hôpital de la Salpêtrière qui renferme d’ailleurs une nombreuse population et que cette surface immobilisée ne peut voir augmenter sa population.

Le nom du quartier lui vient, comme nous l’avons indiqué, de l'immense hôpital de la Salpêtrière, qui en occupe le centre, nous en parlerons à sa place historique.

Le premier noyau de population, dans ce quartier fut le bourg Saint-Marcel, dont nous avons eu occasion de parler déjà à propos du quartier du Jardin-des-Plantes et dont nous avons renvoyé l’histoire ici parce que c’est dans le quartier de la Salpêtrière que se trouvait l’église Saint-Marcel, autour de laquelle se constitua le bourg.

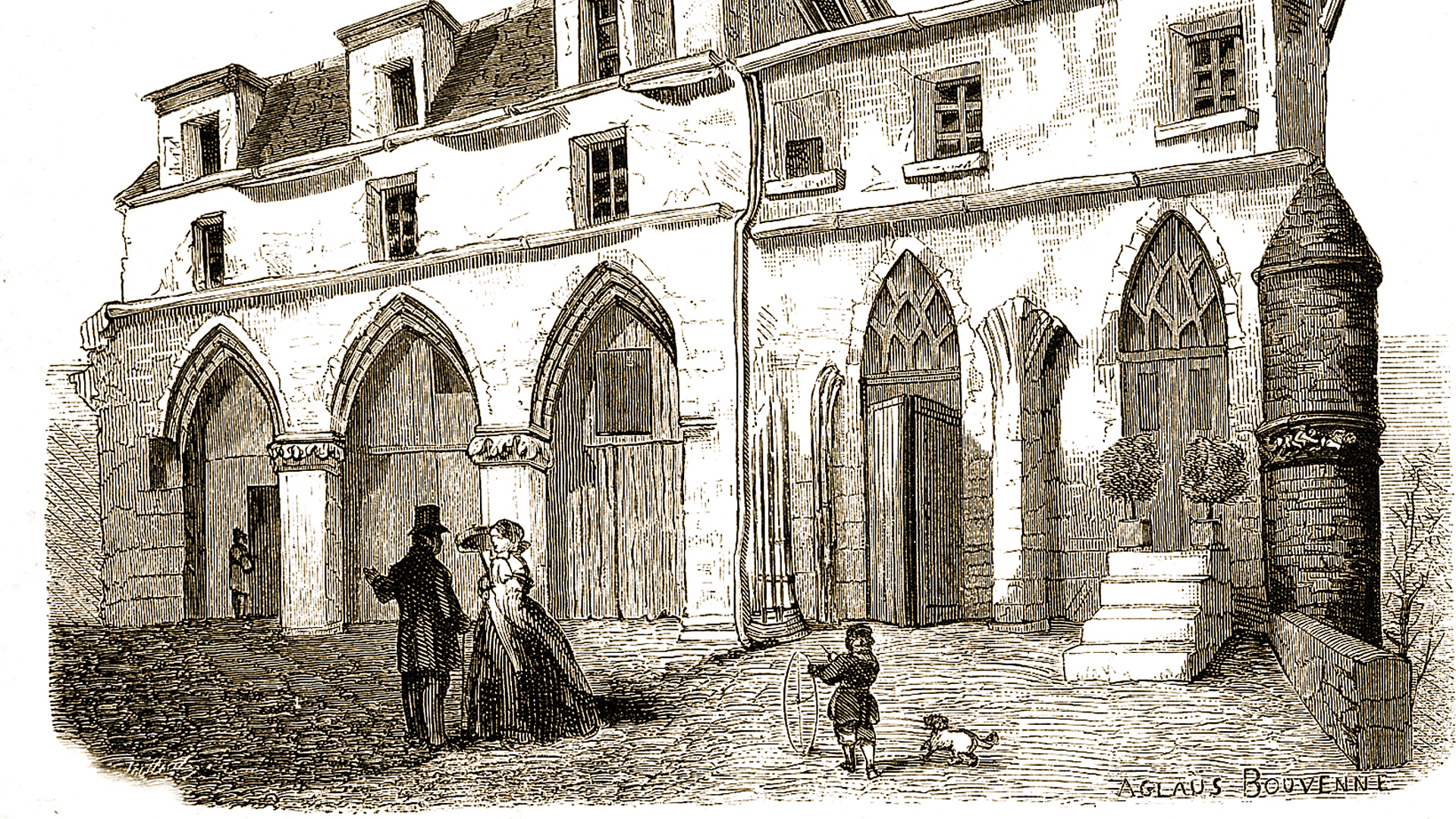

L'église collégiale de Saint-Marcel est sans nul doute une des premières chapelles que les chrétiens élevèrent à Paris ; non seulement ceci est vrai du sanctuaire installé en l’honneur de Marcel, évêque de Paris au cinquième siècle, mais cela l’est aussi de l’édifice.

Il se peut que la chapelle soit antérieure au tombeau de Saint-Marcel au lieu d’avoir été élevée pour l’abriter ; mais de plus il est incontestable que la partie la plus ancienne de la chapelle, le porche qui était sous le clocher (celui-ci bâti postérieurement) remontait au moins au huitième siècle.

Ainsi que nous l'avons dit, c’était une église collégiale, c’est-à-dire desservie par un chapitre, et, par conséquent, entourée d’un cloître.

Au quatorzième siècle, c’était donc, un édifice considérable, comme l’attestent, d’ailleurs, les vestiges trouvés dans les démolitions de la rue Mouffetard (pour prolonger l’avenue des Gobelins) et du boulevard Saint-Marcel.

Tout ce quartier, et notamment le terrain appelé plus tard place de la Collégiale, avait été, à l’époque de la domination romaine, un vaste cimetière.

Il le resta après, sous les rois mérovingiens et carlovingiens ; le bourg Saint-Marcel se forma peu à peu autour de cette nécropole de la rive gauche.

Le cloître Saint-Marcel, où demeuraient les chanoines qui desservaient l’église, la place entre Les églises Saint-Marcel et Saint-Hippolyte (voir plus bas), la chapelle Saint-Martin, située de l’autre côté de la place du Cloître, avec les logements sur le pourtour, les granges, les bâtiments de service formaient le noyau du bourg Saint-Marcel.

On entrait dans le cloître par la rue Mouffetard et la rue disparue des Francs-Bourgeois, où était la porte dite de la Barre.

L’église qui a été sécularisée en 1790, démolie en 1804 était située sur le côté méridional de la place de la Collégiale ; le boulevard Saint-Marcel, récemment percée, passe sur son emplacement.

L’église Saint-Hippolyte, très ancienne, n’était primitivement qu’une simple chapelle, dépendance de la Collégiale de Saint-Marcel, dont elle était voisine.

Elle fut érigée en paroisse au milieu du douzième siècle, agrandie au treizième ; elle renfermait des canaux funéraires avec des sépultures d’évêque ; un cimetière était compris dans son enclos.

Elle était située dans un îlot délimité par les anciennes rues Saint-Hippolyte, Pierre-Assis, des Marmousets et des maisons de la rue des Gobelins, par conséquent dans le quartier Croulebarbe qui renferme aussi un bon morceau de l'ancien bourg ou faubourg Saint Marcel.

Le bourg s’était formé, comme nous avons eu occasion de le dire, en face du bourg Saint-Médard, et sur la rive méridionale de la Bièvre.

Dans cette région, la petite rivière, jadis plus abondante, forme un coude ou plutôt décrit une large courbe convexe du côté du nord-ouest.

C’est à l’intérieur de cette courbe, du côté concave, c’est-à-dire opposé à Paris, que se forma le bourg Saint-Marcel, bien qu’il ait un peu dépassé la Bièvre et en ait occupé la rive gauche du côté de Lourcine.

Les murailles construites et les fossés creusés du côté de la campagne pour défendre le bourg étant convexes, le bourg Saint-Marcel eut une forme très régulière à peu près ovoïde.

La rue de la reine Blanche marque à peu près la limite méridionale du bourg dans la rue des Hauts-Fossés-Saint-Marcel ou plus brièvement des Fossés-Saint-Marcel, on voyait encore il y a cent ans peine des vestiges de portes et de tours ; le nom de cette rue indique qu’elle suivait les fossés qui entouraient les fortifications.

Quoi qu’il ait eu à souffrir de la terrible guerre de cent ans et des ravages des Anglais et autres pillards, le bourg Saint-Marcel prit au quatorzième siècle et plus encore au quinzième une physionomie particulière.

Il devint un faubourg de plaisance pour les seigneurs de la cour ; il joua pour l’aristocratie de ce temps-là le rôle que jouent maintenant les quartiers voisins du bois de Boulogne.

On y avait son hôtel, avec un jardin à l’imitation du duc d’Orléans dont nous avons décrit, en parlant du quartier du Jardin des Plantes, la magnifique propriété.

Les bords de la Bièvre étaient alors délicieux ; de fraîches prairies qui s’étendaient jusqu’au bois du cours supérieur ; on s’explique la vogue du bourg Saint-Marcel.

Dès le treizième siècle, semble-t-il, en tout cas certainement au quatorzième, il y avait des hôtels de ce genre rue de la Reine-Blanche.

Cela dura jusqu’au seizième siècle ; mais alors les tanneries et les teintureries qui opéraient en pleine Seine, quai de la Mégisserie par exemple, entre la place de Grève et le Louvre, furent expulsées du centre de Paris.

On les relégua dans la vallée de la Bièvre, et la charmante rivière, désormais infectée, prit le caractère peu séduisant qu’elle a gardé depuis cette époque jusqu’à nos jours.

En ce qui regarde le bourg Saint-Marcel, dont les agrandissements successifs de Paris firent un faubourg, puis un simple quartier de la grande ville, quelques-unes de ses anciennes rues subsistent encore, on a pu s’en apercevoir. Les grands remaniements furent subis à la Révolution, quand on détruisit l’église et le cloître Saint-Marcel, puis à l’époque du second Empire, lorsque furent percés les grands boulevards de la rive gauche, boulevards Saint-Marcel, de Port-Royal, avenue des Gobelins.

À l’époque de Louis XIV commencèrent de s’élever sur les pentes qui dominaient le cours de la Bièvre et celui de la Seine, derrière le faubourg et au-delà vers la campagne, les bâtiments de la Salpêtrière.

On avait établi là, sur la rive gauche, en face du Grand-Arsenal de la rive droite une sorte de petit arsenal.

C’était un domaine de 18 à 20 arpents sur lequel s’élevaient des bâtiments d’une longueur de près de 80 mètres.

Ils comprenaient tout d’abord la vaste grange où se faisait le salpêtre si important pour la fabrication de la poudre et relativement rare avant la découverte et l’exploitation singulière des grandes mines de l’Amérique du Sud.

C’est cette grange qui a donné à l’enclos le nom qu’il porte encore actuellement et qui a été adopté pour tout le quartier.

A côté était une fonderie ; puis quelques magasins divers.

Un règlement du 20 avril 1648 décida que ces constructions serviraient à l’incarcération des femmes ou filles de mauvaise vie.

Cinq années après on les rattacha à l’administration des Pauvres enfermés.

Enfin en 1656, le 27 avril, parut le fameux édit qui créait l’Hôpital Général.

Épouvanté du nombre toujours croissant (après les misères de la Fronde) des vagabonds et des mendiants à Paris, l’autorité reprit un projet souvent caressé, celui de fonder un vaste hospice où on les enfermerait tous, vidant d’un coup toutes les cours des Miracles.

L’édit de création attribuait à l’Hôpital général les bâtiments de la Salpêtrière ou petit arsenal « sis au faubourg Saint-Victor ».

On les transforma sur-le-champ en dortoir, et on en put créer quinze, ayant chacun 60 à 80 mètres de longueur.

Dès 1657, on y abritait 628 pauvres femmes, 192 enfants trouvés de deux à sept ans, élevés par les pauvres femmes de la maison ; il y avait 27 officiers et maîtresses chargés de surveiller tout ce monde.

De plus, on éleva un nouveau pavillon pour les mendiants mariés; il contenait y chambres de 10 pieds sur 12, de petites cellules.

Le cardinal Mazarin, alors premier ministre, et Pomponne de Bellièvre concoururent par leurs dons à ces aménagements, et on donna leur nom à deux pavillons.

Tout cela était cependant encore assez misérable, puisque la chapelle était bâtie avec le bois de bateaux dépecés.

En 1669, Louis XIV fit élever une véritable église par l’architecte Le Van ; elle comprend huit nefs disposées autour d’une coupole centrale.

En 1684, on organisa un quartier spécial, baptisé du nom de La Force de la Salpêtrière, sorte de prison destinée aux prostituées ; séquestrées par mesure administrative, elles étaient traitées avec la plus extrême dureté.

A côté était une autre section destinée aux filles et aux femmes emprisonnées sur la demande de leur famille ou de leur mari pour inconduite ; elles aussi subissaient un régime très dur.

Enfin la Grande Force formait à la Salpêtrière une véritable prison où l’on mettait les femmes condamnées par la justice.

La Salpêtrière jouait donc alors un rôle analogue à celui de Saint-Lazare au dix-neuvième siècle. Les malades étaient transférés à l’Hôtel-Dieu. Mais en 1780 on s'indigna des dangers courus pendant ce transfert et on résolut de construire des infirmeries à la Salpêtrière ; ce projet fut exécuté.

Néanmoins, l’entassement était tel dans cette maison dont on évalue la population à 2,000 personnes, que peu à peu on arrivait à tout confondre, entassant quatre à cinq personnes par lit, enfermant les aliénés dans de véritables culs de basse fosse.

A la Révolution tout changea : les prostituées et les condamnées furent éliminées, les enfants envoyés aux Orphelines ; les ménages aux Petites-Maisons ; il resta environ 4,000 personnes divisées en deux groupes : aliénées, auxquelles il faut adjoindre les épileptiques, hystériques, etc. ; hospice de la vieillesse pour les femmes.

En même temps on organisa pour les maladies mentales des cliniques et des cours qui rapidement devinrent célèbres ; on y a fait de belles découvertes et ils jouissent aujourd'hui d'une réputation universelle.

Si nous abordons maintenant la nomenclature des rues du quartier de la Salpêtrière, nous tombons d’abord sur le boulevard Saint-Marcel, percé en 1857, qui garde le nom du vieux bourg.

La rue de la Reine-Blanche, plus vieille de cinq siècles, fut ouverte en 1893 sur l'emplacement d'un hôtel dit de la reine Blanche.

Nous avons déjà eu soin d’expliquer que ceci ne prouvait nullement que l’hôtel eut été habité, par une reine de France nommée Blanche ; les veuves royales portaient le deuil en blanc et étaient souvent désignées par le peuple sous l’appellation le Reine Blanche.

La rue du Jura, de date récente, est dans un quartier où on a voulu grouper quelques noms de montagnes.

La rue des Cornes s’appelle ainsi parce qu’on y déposait les amas de cornes de bœufs provenant des tanneries du quartier de la Bièvre.

On a débaptisé un bout de l’ancienne rue des Fossés-Saint-Marcel en l’honneur de Le Brun, peintre classique du siècle de Louis XIV, qui fournit beaucoup de carions aux Gobelins.

Nous ignorons l’origine du nom de la rue du Banquier ; elle le porte depuis longtemps.

On a eu en dénommant les rues neuves, la curieuse idée de grouper en face d’un abattoir les noms d’une série de peintres ; il est vrai que les Gobelins ont reproduit les chefs-d’œuvre de quelques-uns et qu’eux aussi ne sont pas loin.

La rue Watteau est l’ancienne petite rue du Banquier ; Watteau né en 1684, mort en 1721, est un des plus délicieux peintres du dix-huitième siècle et un des plus admirés.

Véronèse est un grand peintre vénitien, décorateur, du seizième siècle. Primatice est un médiocre peintre, sculpteur et architecte italien, appelé en France par François 1er. Rubens est le glorieux chef de l’école flamande du dix-septième siècle ; on a débaptisé pour lui la vieille rue des Vignes. Les autres datent de 1866.

La rue Duméril, anciennement partie de la rue du Marché-aux-Chevaux, porte le nom d’un naturaliste connu, né en 1774, mort en 1868. On est près du Jardin des Plantes.

Une fois qu’on a passé le boulevard de l'Hôpital, ouvert en 1760 et dénommé ainsi à cause du voisinage de la Salpêtrière, la scène change. Les rues portent des noms de médecins Illustres.

La rue Godefroy a été ouverte, en 1826, par M. Godefroy sur son terrain.

Mais la rue Fagon, ancienne rue de la Barrière-des-Gobelins (nous sommes revenus au mur d’octroi de 1786), évoque le souvenir de Gui-Crescent Fagon, médecin de Louis XIV, né en 1638, mort en 1718.

La rue de Villejuif doit son nom à l’abattoir dit de Villejuif.

Mais elle tombe à la rue Pinel, ancienne rue de l’Hôpital-Général. Philippe Pinel, né en 1745, mort en 1826, fut médecin en chef de la Salpêtrière ; il contribua à adoucir le sort des aliénés.

Nous tombons sur la fameuse cité Doré (nom du propriétaire) dont la misère et l’insalubrité provoquèrent les commentaires passionnés de la presse dans ces dernières années.

La rue de Campo-Formio est l’ancienne petite rue d’Austerlitz ; on se rappelle que le traité de Campo-Formio fut imposé par Bonaparte à l’Autriche le 17 octobre 1797.

La rue Esquirol ancienne grande rue d’Austerlitz — on avait organisé là un groupe d’habitations appelé Austerlitz — porte le nom du grand médecin Jean-Etienne-Dominique Esquirol, né en 1773, mort en 1840, médecin de la Salpêtrière.

La rue Jenner, ancienne rue des Deux-Moulins, a reçu le nom d’Edouard Jenner, né eu 1749, mort en 1823, médecin anglais, qui découvrit la vaccine et rendit presque inoffensive la petite vérole qui faisait d’épouvantables ravages.

La rue Bruant porte le nom de Libéral Bruant, architecte de la Salpêtrière, mort en 1697.

Nous arrivons à la gare monumentale du chemin de fer d’Orléans qui barre au quartier l’accès de la Seine.

D’un côté, au débouché du pont d’Austerlitz, la place Valhubert consacrée à un général de division du premier Empire, tué à la bataille d’Austerlitz.

De l’autre un groupe de rues consacrées à des ingénieurs : Pierre-Louis-Frédéric Sauvage, né en 1786, mort en 1757, l’inventeur de l’hélice ; Robert Fulton, le célèbre Américain qui lit passer dans la pratique le bateau à vapeur ; Giffard, qui perfectionna la locomotive.

La rue Bellièvre rappelle encore le voisinage de la Salpêtrière, elle date d’un siècle et a été coupée par le chemin de fer d’Orléans. Elle a pris le nom de Pompone de Bellièvre, premier président au parlement de Paris, qui contribua à la fondation du célèbre hôpital.

André Marcel

Les quartiers du 13e arrondissement

S'agissant de la rue du Banquier pour laquelle l'auteur avoue son ignorance des origines du nom de celle-ci, il convient de rappeler que cette rue doit son nom au banquier Patouillet qui avait déjà donné son nom au territoire compris entre la rive droite de la Bièvre et les terres de St-Marcel sur le chemin d’Ivry. (Clos Patouillet.)