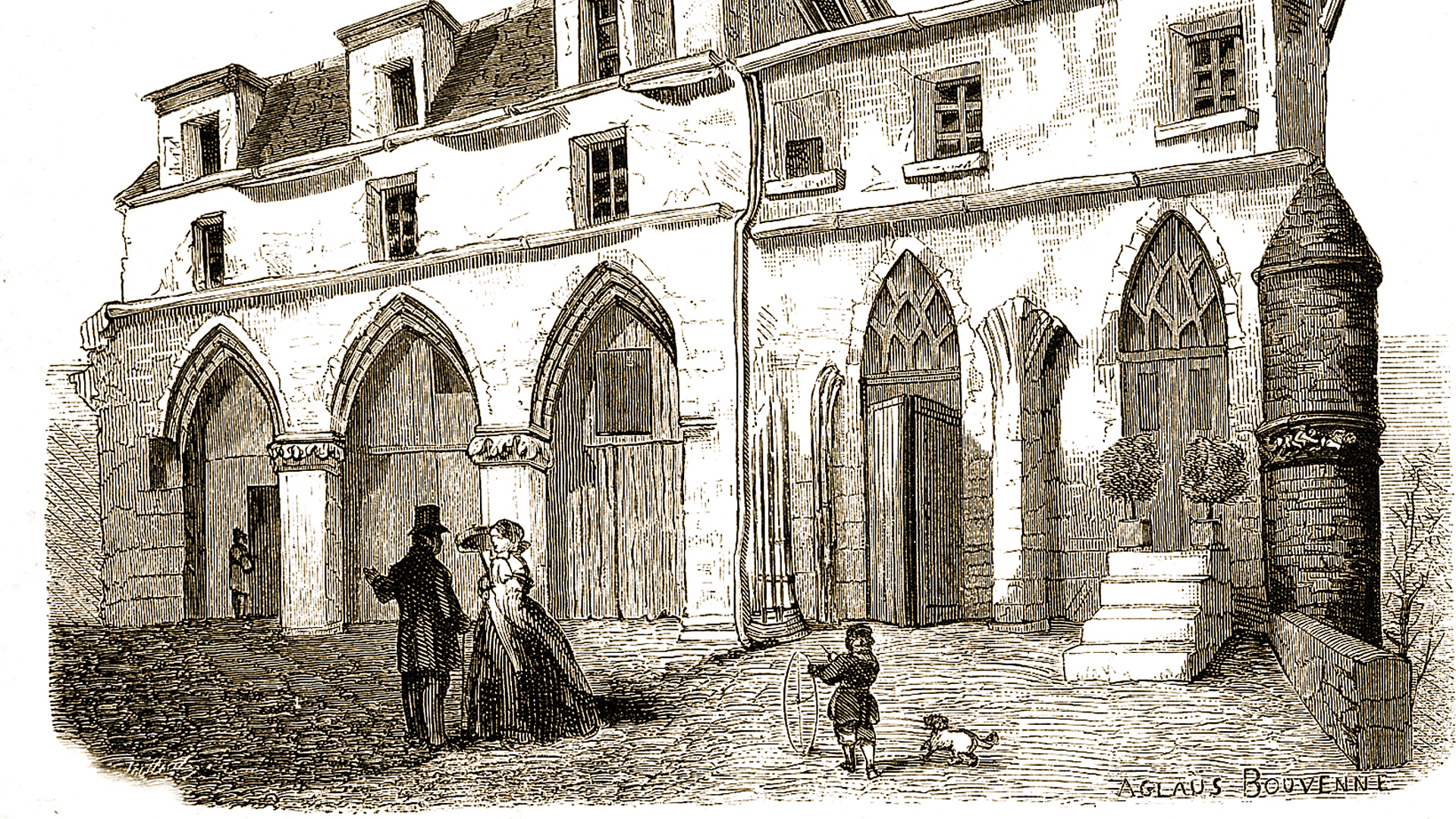

La cité Doré

Paris — 8 septembre 1889

La démolition de la rue Sainte-Marguerite. — Le faubourg Saint-Germain des chiffonniers. — Les cités de biffins. — Le père Doré. — Ce que rapporte la cité. — Chambres garnies et économie politique. — Les mariages d’enfants.

On a commencé, l’autre jour, à démolir les taudis de la rue Sainte-Marguerite, où croupissait, parmi les détritus sans nom, toute une population de chiffonniers, et j’ai lu, dans dix journaux, la description de cet étroit boyau, plutôt égout que rue, moisissure étrange qui s’étalait en un quartier honnête et l’empoisonnait de ses miasmes.

Amoncellements d’immondices, lèpre des murailles rongées, promiscuité des êtres qui fermentaient en ce milieu, on n’a rien oublié. Aussi, je gage bien que le paisible bourgeois dont les pas ne s’étaient jamais égarés en ce royaume du Chiffon a frémi d’horreur à la noire peinture qu’on lui faisait des masures crevées ou des chambres grouillantes, dont les murs maintenant s’écroulent sous le pic. C’était cependant le faubourg Saint-Germain de la corporation cette rue Sainte-Marguerite ! Ceux qui l’habitaient étaient des heureux, des « patrons » presque, travaillant pour leur compte, triant eux-mêmes leurs marchandises ci la revendant directement aux « négociants » de la Glacière. On disait d’eux « c'est des huppés », ils étaient jalousés par les « biffins » plus pauvres et je sais plus d’un chiffonnier qui longtemps caressa cet irréalisable rêve : aller s’établir dans « la rue Margot ». Aujourd’hui, la rue Margot n’est plus, mais, rassurez-vous, les cités de chiffonniers n'ont pas disparu, elles pullulent dans Paris.

J'ai eu récemment l’occasion dépasser toute une journée dans une de ces « villas », — car cela s’appelle ainsi, dans le langage du métier. — la plus curieuse peut-être qu’il soit possible d’imaginer : je veux parler de la cité Doré.

gravure parue en 1884

Elle est située au cœur même du treizième arrondissement, que les statisticiens nous donnent comme le plus misérable de Paris, entre la rue Jenner et la place Pinel. Figurez-vous, entre deux murailles nues, un long boyau s’ouvrant étroit, invisible presque et serpentant sur une longueur de deux cents mètres environ, bordé de masures louches, écrasées, à moitié enfouies dans un sol gluant. À mi-chemin, une ruelle, puis une autre coupant la première en angle droit, puis tout un lacis de petits passages tortueux où l’on voit à peine le jour, quelque chose comme des galeries de mine à fleur de terre. C’est la cité Doré.

Un nom bizarre, n’est-ce pas ? et d’une ironie cruelle. Car ce n’est même pas une cité cet indéfinissable charnier dont les « maisons » sont des huttes vermoulues et boiteuses, où parmi les chiffons puants végètent, pêle-mêle, en un affreux fouillis, enfants et poules, chiens et hommes, bêtes et gens, tous mangeant, couchant dans la même pièce, sur la terre battue, et mangeant et couchant Dieu sait comme ! Ce nom de féerie, il a simplement été donné à la cité par son propriétaire, le « père Doré », un vieux bonhomme de quatre-vingts ans, qui eut jadis son heure de renommée. On ne le dirait guère à le voir maintenant, passant des jours entiers immobile en un fauteuil, les mains roides, les yeux clos, près d’un chat qui ronronne et d'une servante qui coud. M. Doré fut cependant un chimiste distingué au temps où nos grands-pères parlaient encore du Petit Caporal, et je connais même de lui, outre de beaux traités sur les corps composés... une histoire romaine en trois volumes que l’on « potassait » à la même époque dans les collèges du royaume.

Depuis — quantum mutatus ab illo — M. Doré est devenu « le père Doré », propriétaire et roi de la cité des chiffonniers. Car c’est, une véritable royauté qu’exerce ce vieillard sur la population de « la villa ». Non pas qu’il en abuse. Ce propriétaire est, en effet, le moins cruel des hommes. Je ne dis point qu’il loue pour rien les misérables cahutes, aux murs troués, qui composent sa cité, mais il a, paraît-il, très rarement recours au ministère des huissiers, et je sais plus d'un chiffonnier, son locataire, dont la liste des termes impayés s’allonge démesurément sans que jamais le vieux père Doré ait un instant songé à expulser l'insolvable biffin. C’est en revanche un infatigable donneur de conseils. Un vrai juge de paix qui juge à perdre haleine. Éclate-t-il quelque discussion entre les habitants de la cité, vite voilà qu’on court chez le père Doré pour lui soumettre le cas: un locataire est-il à la veille d'entreprendre une « grosse affaire », c’est encore à lui qu’il va s’adresser ayant d’y risquer la moindre pièce: un « gosse » met-il le nez au jour, c’est M. Doré qu'on « fait parrain »; en un mot, aucun acte de la vie de ces pauvres gens ne se passe sans le ministère du papa Doré, type du propriétaire le plus éclectique qui se puisse imaginer.

Et cependant ce philanthrope se fait de jolies rentes avec ses innommables bicoques. Jugez donc, quatre cents locataires payent en moyenne cinq francs de loyer par semaine, ce qui donne un total de quatre-vingt-seize mille francs, en comprenant, bien entendu, dans ce chiffre ce que je pourrais appeler « les gros loyers ». Les gros loyers ? mais oui ! On trouve, s’il vous plaît, dans la cité Doré, trois marchands de vins, épiciers, fruitiers, boulangers en même temps et deux hôtels.

Oh ! ces hôtels ! Il y en a un que les gens de l’endroit appellent le Palais-Royal. C’est une vraie maison d’un étage, très longue — toute en longueur — enfoncée au fond d’un cul-de-sac où l'air ne pénètre pas. Ce que sont les chambres, vous le devinez. Des murs humides et gluants, des parquets crevés, des plafonds où

… La nuit on voit rire la lune.

Les meubles ? mieux vaut n'en pas parler, car décemment peut-on décorer de ce nom les trois planches qui figurent un tabouret, la paillasse qui s’appelle un lit et le bahut de cuisine que la propriétaire du lieu vous donne pompeusement pour une « commode » ! Un type cette propriétaire. Imaginez-vous une femme effleurant la cinquantaine, bien en point, joues rougeaudes et menton rond, avec de petits yeux gris fouinauds « qui vous déshabillent un homme », pour parler comme le chiffonnier qui me présentait à elle, de grosses mains à étrangler un bœuf, une voix de caporal à l’exercice, et avec cela des prétentions aux connaissances économiques !

— Ah ! pour sûr que ça ne va pas, criait-elle, en « me faisant » une chambre douze francs par mois ; la « mécanique » a tout tué, mon pauvre ami. Auparavant les hommes travaillaient. On gagnait sa vie « avec ses bras », maintenant va te faire lanlaire. Ils ont mis des mécaniques partout !... Y a plus besoin d’hommes, parbleu ! ça fait l’ouvrage « toute seule » la mécanique. Alors, tu comprends, mon petit, on file, on lâche le métier, et on va turbiner ailleurs. Tu vois bien que je ne peux pas diminuer « mes chambres ».

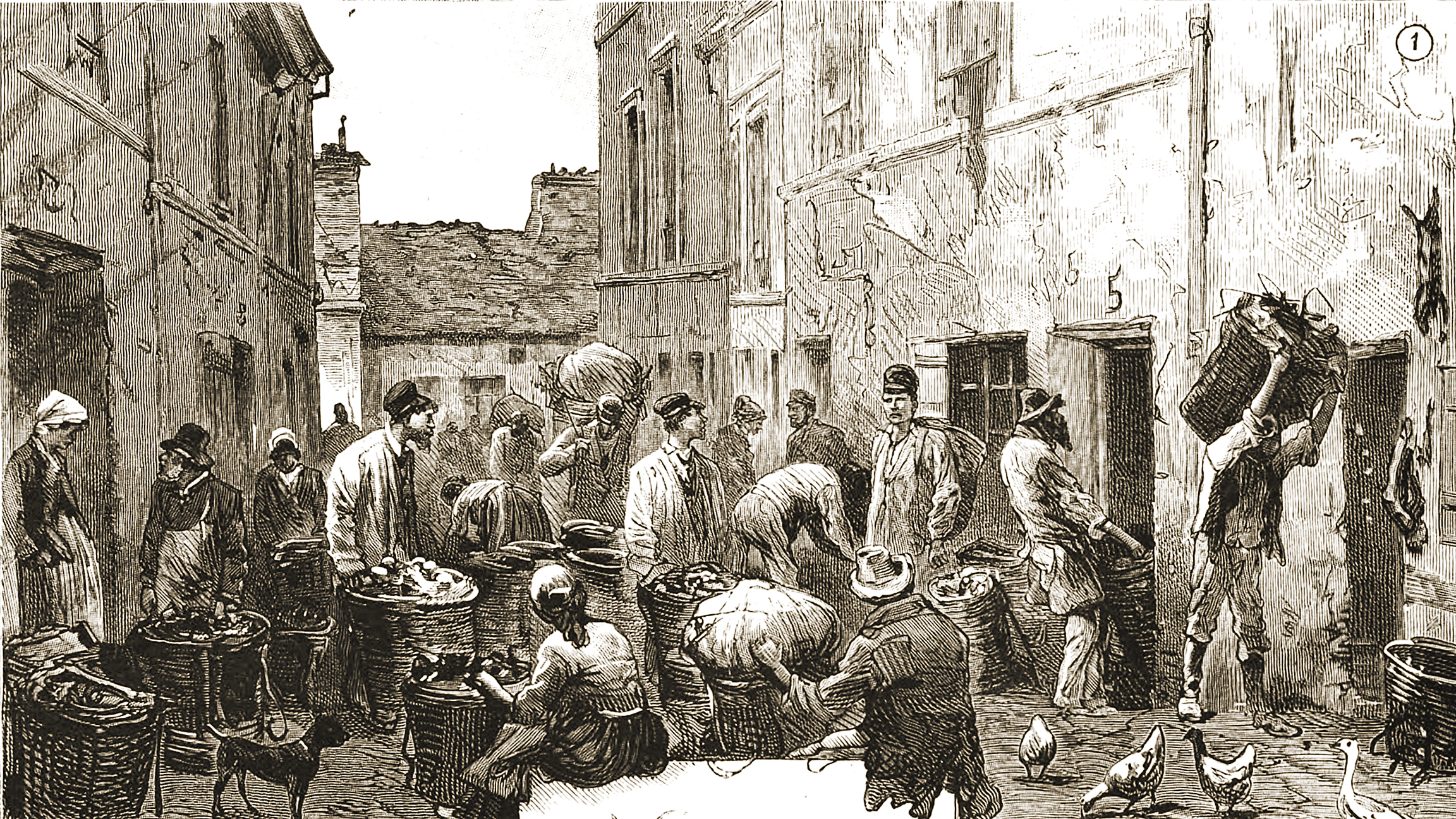

Les chiffonniers, eux, sont moins pessimistes. Ce ne sont plus les héros de mélodrames, les redresseurs de torts, les philosophes à la Diogène chiffonnant à la fois dans les ordures du ruisseau et dans celles de la vie, pas plus du reste que les gais compagnons qui s’en allaient chantant sur les planches de l'Ambigu.

Chiffon, chiffon, tout est chiffon

et cancanaient autour de cette mère Moscou qui nous fit tant rire ! Non. Le biffin d'aujourd’hui, — comme celui d’hier, sans doute, — est tout simplement un pauvre travailleur attelé à une besogne un peu plus pénible que celle des autres, vivant tantôt au grand air, tantôt en d'horribles taudis, ayant la nuit pour plafond, le grand voile du ciel semé d’étoiles et le jour les toiles d'araignées de sa cahute, peinant du premier janvier au trente et un décembre, et s’occupant moins des causes de l’inégalité parmi les hommes, que du prix des vieux os ou des papiers triés.

Croyez-vous, au reste, qu’il ait le temps de philosopher ? II part le soir, quand les rues deviennent silencieuses et vides, s’en va tout droit, pendant des heures et des heures, l’échine ployée, les jambes lasses, et ne rentre qu'au grand jour, pour s’accroupir devant les ordures tombées de sa hotte, classant ici le papier, le caron, comme il dit, là les chiffons, ailleurs le verre, le fer-blanc, les croûtes de pain, les oiseaux morts, les chats crevés, que sais-je encore ? Et la besogne terminée, il s’allonge sur ces tas d’immondices, pêle-mêle, avec sa nichée, et il dort, le philosophe, mieux que nous, peut-être. Serait-ce là sa philosophie ?

Honnête, il l'est autant que tout autre. J'ai eu la curiosité de consulter à ce propos la liste électorale du treizième arrondissement, à la rubrique « Cité Doré » et je peux vous garantir qu'il y a là-bas nombre de braves citoyens dont le casier judiciaire est d’une incontestable virginité. Quant aux mœurs... on se marie bien dans la villa du père Doré, mais devant ou derrière le maire, peu importe. Et comment voulez-vous que ces malheureux soient bien sévères pour leurs « mômes » quand père et filles, mère et garçons, vieux et jeunes, petits et grands, respirent, vivent, couchent, s'habillent, se déshabillent dans la même pièce, sur le même amoncellement d’ordures ? A douze ans, les enfants font « des mariages » sous les voitures qui servent à transporter les ballots ; j'ai vu, l’autre jour, de mes yeux vu, étendus par terre, bouche contre bouche, poitrine contre poitrine deux de ces petits abrités par une vieille toile d’emballage attachée à quatre pieux. Ils ne dormaient pas et, comme j’en faisais l'observation à la mère, elle me répondit eu continuant à trier ses chiffons, tranquille, indifférente, sans même lever les yeux :

— Laissez donc ; c'est jeune ; ça s'amuse !

Cette indifférence, je lui retrouvée chez tous les habitants de la cité auxquels mon chiffonnier m’a présenté comme un « copain » ; car j’étais revêtu de très pauvres habits. De haine, ils n’en ont point ; ils vont leur vie. La politique ? ils l’ignorent ou s’en occupent fort peu. Que Pierre l'emporte sur Paul, ou celui-ci sur celui-là, que leur importe ? Quand le chiffon va, tout va pour eux. Marbeau prétendait que les réunions de misérables étaient l’engrais des révolutions ; je ne crois pas que les gens de la cité Doré fournissent jamais un contingent bien considérable aux révoltes futures ; ils aiment leur sort et ne s’en plaignent pas.

Toute leur politique, elle est dans celte réflexion d’un chiffonnier que j’interrogeais sur la popularité de l’homme de Londres parmi les gens de sa corporation.

— Boulanger ? On s’en moque pas mal. Ce qu’il faut c’est qu’on ne démolisse pas notre cité sous prétexte de « salubrité ». Où donc qu’on irait alors ?

Et il ne sortait pas de cette question : « Où donc qu'on irait ? »

Étrangeté de l’habitude, cruelle ironie de la misère ! Ces malheureux croupissent dans la pourriture, rampent dans la vermine, et quand vous leur parlez d’éventrer ces horribles taudis, de leur donner un peu d’air, un peu de soleil, ils vous regardent avec des yeux de dogues, et toujours la même phrase leur vient aux lèvres :

— Où donc qu’on irait ?

Jean Soleil.

Sur la cité Doré

Le récit

Le lieu

- La cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Revue municipale et gazette réunies — 10 septembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de M. Doré - Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de la Revue municipale et gazette réunies à M. Doré — 10 décembre 1859

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- La cité Doré - Journal des débats politiques et littéraires — 22 mai 1882

- La cité Doré par Marcel Edant (Le Petit-Journal - 1887)

- La cité Doré par Jean Soleil (1889)

- Les cabarets de la cité Doré (1890)

- Un coin curieux de Paris (1901)

- La tournée des édiles par Lucien Descaves (1909)

- Trois îlots à détruire d'urgence (1923)

La catastrophe de la Cité Doré

Faits-divers

Sur la cité des Kroumirs

"Qu'on s'imagine un terrain de 30 mètres de largeur et de 150 mètres de longueur environ, en pente vers la rue Jenner, sans issue et sans écoulement d'eau vers cette rue.

Au milieu de ce terrain, un chemin en terre grasse, détrempé par la moindre pluie et rendu infect par les détritus et les déjections de toute espèce qui s'y sont incorporés.

De chaque côté de ce chemin, des abris, plutôt que des baraques, construits en vieux matériaux, en paillassons, en loques, en tout ce que l'ingéniosité de la plus poignante misère peut assembler et coudre pour se préserver de l'intempérie des saisons.

Près de quelques-uns de ces réduits une fosse en terre, quelquefois un tonneau enfoncé dans le sol, sert de cabinet d'aisances. Un peu partout des ordures ménagères, des matières fécales, des débris de toute sorte. On comprendra maintenant pourquoi cette cité a reçu un surnom qui fait image : la cité des Kroumirs."

Dr Olivier du Mesnil - L'Hygiène à Paris (1890)