L’histoire des quartiers de Paris

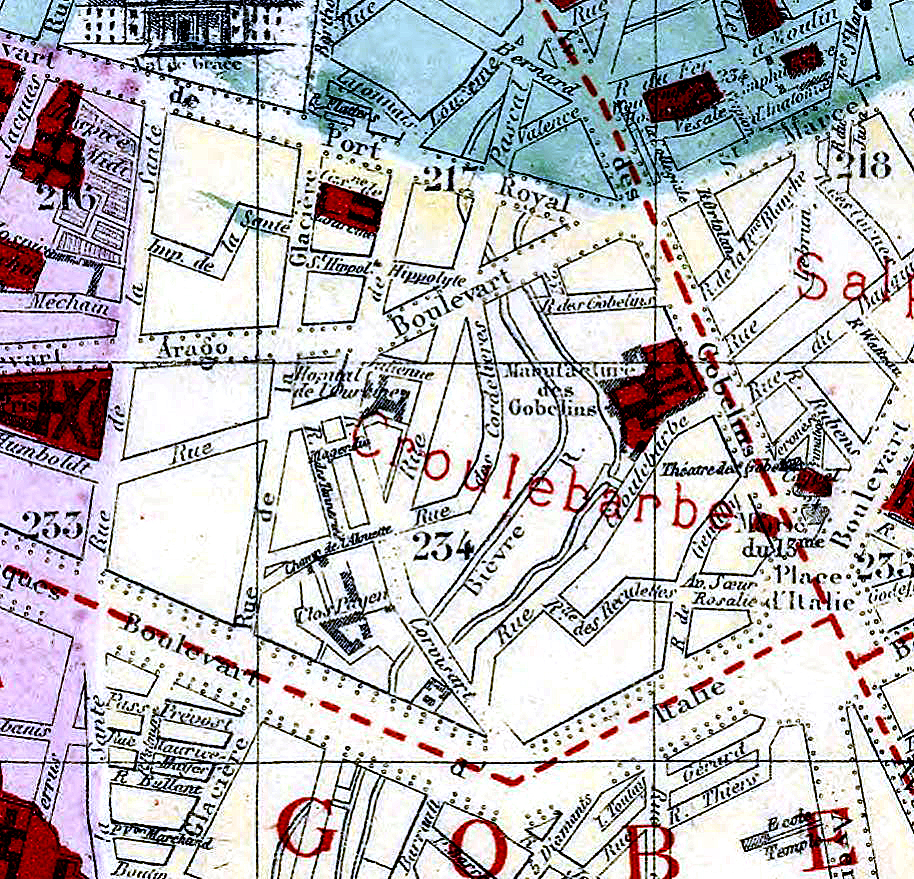

LII — Quartier Croulebarbe

Le quartier Croulebarbe occupe 72 hectares ; sa population est de 12,966 habitants, ce qui donne une moyenne de 180 par hectare ; en 1861, il en avait déjà 134 par hectare, 9669 en tout.

Le nom de ce quartier lui vient de la rue Croulebarbe et, par cet intermédiaire, du vieux quartier Croulebarbe ; partant de la rue Mouffetard prolongée aujourd'hui avenue des Gobelins), cette rue d’abord simple chemin longeait la Bièvre et finissait par aboutir à un moulin situé sur la rivière.

Ce moulin à eau était fort ancien ; il existait, dit-on, en 1214 ; dès le treizième siècle il est parlé des vignes et des champs de Croulebarbe, le moulin est quelquefois appelé moulin Notre-Dame.

Toute cette région releva successivement du chapitre de Saint-Marcel et de celui de Sainte-Geneviève.

Le grand établissement du quartier, celui qui donne son nom à tout le treizième arrondissement, c’est la grande manufacture nationale des Gobelins.

Au quinzième siècle, Jean Gobelin, venu de Reims, établit sur la Bièvre une teinturerie que sa belle couleur écarlate rendit bientôt célèbre ; sa famille continua la fabrication.

En 1554, Jean Gobelin fut anobli ; c’est un de ses descendants, Antoine, lequel avait le marquisat de Brinvilliers qui, pour son malheur, épousa la fille du lieutenant civil de Paris ; elle valut au nom de son mari une sinistre réputation.

Devenus gentilshommes, les Gobelin cédèrent leur commerce aux Carrage qui y joignirent la tapisserie de haute lisse pour laquelle ils firent venir des ouvriers flamands.

À côté de l’ancienne fabrique Gobelin, dans un hôtel acheté le 6 juin 1662 à Leleu, conseiller au parlement de Paris, avec ses dépendances, près Aunaies et même Petit-Bois, Colbert fonda la célèbre manufacture.

Agrandie de 1662 à 1668, définitivement organisée en 1667, la manufacture absorba l’ancienne teinturerie des Gobelins.

Elle se consacra à la fabrication des tapis, y joignant même quelque temps celle des meubles.

Les tapissiers copient des tableaux ou des dessins faits exprès par des peintres en renom.

C’était un préjugé jadis très répandu que, pour les couleurs vives, il fallait beaucoup d’acide urique, et on avait propagé le bruit que la manufacture subventionnait des ivrognes. Il y eut même des offres de service.

Pendant la Révolution, les Gobelins périclitèrent un peu ; depuis ils ont repris leur ancienne importance et gardent leur renommée universelle.

Le centre du quartier Croulebarbe est occupé par l’hôpital de Lourcine et les rues tracées sur l’ancien couvent des Cordelières.

Ce couvent de religieuses observant la règle de Sainte-Claire fut fondé par Marguerite de Provence, femme de Saint-Louis.

Elle leur donna un château royal, au bout du bourg Saint-Marcel, avec de très vastes dépendances, le long de la Bièvre.

C’était le fief de Lorcines, l’Oursine ou Lourcine ; il était situé sur la rive gauche de la rivière et sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève ; au douzième siècle il comprenait le fief de Latran.

On a voulu interpréter le nom de Lourcine par locus cinerum ; ce nom se retrouve en effet dans des titres du douzième siècle ; il s’applique à la rue de la Cendrée aujourd’hui rues Poliveau et des Saussaies.

La rue même de Lourcine est fort ancienne elle se détachait de la rue Mouffetard pour aller au Pont-aux-Tripes, sur la Bièvre ; au-delà au Champ de l’Alouette. Elle suivait en la contournant la rive gauche de la rivière de manière à passer en dehors du bourg Saint-Marcel, fortifié probablement dès l’époque gauloise ; au-delà elle se dirigeait vers Melun probablement.

Près des terres de Lourcine était encore un vaste clos, le Pré de l’Avocat qui au seizième siècle, appartenait à l’Hôtel-Dieu.

Pour revenir à notre couvent des Clarisses de Lourcine, Marguerite de Provence sa bienfaitrice, s’y retira après la mort de son mari.

Plus tard Blanche, sa troisième fille, veuve de Ferdinand de La Cerda y prit l’habit : elle vécut en sainte ; son lit fut longtemps gardé comme une relique.

En 1380, l’enclos des Clarisses de Lourcine occupait toute la vallée jusqu’à la Bièvre et les jardins qui, depuis, ont passé aux Gobelins.

Sécularisé à la Révolution, le couvent fut vendu en octobre 1796 ; ses vastes terrains furent dépecés.

Les acquéreurs percèrent des rues qui prirent depuis le nom de Julienne et de Pascal; en 1825 on ouvrit la rue des Cordelières.

Le noyau des bâtiments du couvent fut affecté à l'hôpital de Lourcine, créé en 1836.

En contrebas du sol actuel de la rue, on voit quelques vestiges du cloître et une petite chapelle dont la voûte peinte, représente le Triomphe de la Vierge et est attribué à Mignard. L’église consacrée en 1356, a disparu.

La caserne de Lourcine fut quelque temps au pouvoir des insurgés en juin 1848.

Nous avons parlé déjà dans l’article consacré au quartier de la Salpêtrière et à tout le bourg Saint-Marcel de l’église Saint-Hippolyte qui avait donné son nom à une rue ; elle date du treizième siècle ; elle fut en partie démolie en 1807, le reste approprié pour une usine ; le boulevard Arago passe sur son emplacement.

L’industrie s’est emparée de tous ces terrains comme de ceux de l’ancien couvent des Cordelières. Il ne faudrait pas croire cependant que son invasion ici soit récente.

Au contraire, au pied de la montagne Sainte-Geneviève, du côté méridional s’était formé depuis le Moyen-Âge un quartier ouvrier.

Il avait pour centre la rue des Sept-Voies devenue rue de l’Arbalète ; entre elle est la rue de Lourcine s’étendait un vaste pâté de maisons avec diverses ruelles dont la rue des Lyonnais et la rue des Bourguignons étaient les principales.

Ce groupe de constructions avait été élevé par des artisans immigrés de province : le nom des rues l’indique. Ils profitaient des privilèges du fief de Saint-Jean-de-Latran et de l'hôtel Jaune ou Zone qui limitaient l’action des corporations et leur procuraient une sorte de liberté du travail.

Ce vieux quartier ouvrier a été démoli par le percement des boulevards de Port-Royal et Arago.

Nous avons parlé du boulevard Saint-Marcel à propos du quartier de la Salpêtrière et nous parlerons de celui de Port-Royal ; avant il sera question du quartier Montparnasse.

L’avenue des Gobelins est, avons-nous dit, l’ancienne rue Mouffetard transformée ; elle longe la manufacture.

Le boulevard Arago, ouvert en 1859, a pris, à cause du voisinage de l’Observatoire le nom de l’illustre astronome.

La rue des Gobelins est comme la rue Croulebarbe, une vieille voie allant de l’avenue à la rivière.

La rue de Gentilly mène au village.

La rue de la sœur Rosalie, ouverte en 1867, conserva la mémoire de Jeanne-Marie Rendu, sœur Rosalie née en 1781, morte en 1856, célèbre par sa charité ; elle est au voisinage de la maison des sœurs de charité de l’ancien XIIe arrondissement, maison placée rue de l’Épée-de-Bois et dirigée par la sœur Rosalie.

L’origine de l’appellation de la rue des Reculettes est inconnue. La rue du Champ-de-l’Alouette est un vieux chemin traversant un ancien clos dont le nom est fort ancien.

La rue Magendie, ancienne rue Dervilliers, a pris le nom du physiologiste né en 1783, mort en 1855.

La rue Corvisart, détachée de l’ancienne rue du Champ-de-l’Alouette et de l’ancienne rue Croulebarbe, a été consacrée au médecin Corvisart, né en 1755, mort en 1821.

Ces noms s’expliquent par le voisinage de l’hôpital de Lourcine.

La rue des Tanneries, précédemment rue des Anglaises, nous rappelle l'importance des tanneries de la Bièvre.

La rue de la Glacière conduit à la Glacière ; elle n’a été ouverte qu’en 1857, entre le boulevard de Port-Royal et la rue de Lourcine. Il n’y a que vingt ans qu’elle est nivelée.