Ici, demain, le grand Paris

On bâtit dans le quatorzième mais dans le treizième on laisse pousser l'herbe

Paris-Soir — 22 novembre 1930

Dès qu'on a traversé le pont de la Vallée, le décor subitement change : là, plus de vallonnements hérissés de broussailles, plus de plaines glissantes, semées de pavés ; pour le quartier de Plaisance, favorisé entre tous, l'avenir est déjà presque du présent.

À droite de la porte de Vanves transformée en une vaste place, où les autobus tournent en rond comme des chevaux de manège, l'École des infirmières civiles dresse ses étages de briques roses et l'on entre dès ce briques roses et l'on entre dès ce moment, avec quelques mois d'avance dans le Paris de 1931.

De l'avenue de la porte de Vanves à la porte de Châtillon, des masses d'immeubles neufs se succèdent, coupées de petites rues coupées de petites rues qui vont, au bout de quelques mètres, se buter aux baraquements de la zone ; hautes comme des châteaux forts et riantes cependant, avec leurs couleurs contrastées, leurs alignements de fenêtres, leurs balconnets, leur petit square intérieur, ces habitations à bon marché où logera la population d'une petite sous-préfecture, donnent un aperçu de ce que sera, vers la fin de l'année prochaine, la nouvelle ceinture de Paris. Seul subsiste, là encore, mais pour peu de semaines sans doute, l'emplacement où s'élevait naguère le vétuste laboratoire de Physiologie de la Faculté de médecine, dont le porche, veuf de sa grille, bâille tristement sur le vide.

La naissance d'un quartier élégant

D'une façon générale, d'ailleurs, le quatorzième arrondissement a, dans la féerie qui va transformer la capitale, atteint déjà le deuxième acte. Ces vieux quartiers hantés d'une population ouvrière et dont les rues nonchalantes s'en vont de guingois, bosselés de vieux amas, entre des maisonnettes basses ont commencé de devenir un des coins les plus bourgeois de Paris. Tout au long du boulevard Brune et du boulevard des immeubles cossus alignent leurs façades impeccables :

— On ne saurait, nous dit M. Pirelli, conseiller municipal du Petit-Montrouge, leur donner des vis-à-vis indignes d'eux. Aussi les groupes qui vont être construits sur l'autre rive de ces belles promenades ont-ils été conçus pour l'harmoniser à ce nouveau décor.

Plus de 40.000 mètres carrés vont être consacrés à des immeubles à loyers modérés et à loyers modérés améliorés : dans les uns comme dans les autres les conditions de confort clientèle d'un certain ordre social qui contribuera à métamorphoser ce quartier. Dès octobre, l'an prochain, plus de onze cents appartements pourront recevoir leurs locataires.

— Et quels sont les projets pour la zone ?

— Des squares autant que possible et des terrains de jeux là où existe déjà le stade de Femina-Sport.

Malheureusement, le cimetière de Montrouge mange une grande partie de la zone. J'espère tout de même que l’élargissement des portes de Châtillon et de Montrouge, opération qui se liera à des travaux d'urbanisme entrepris concurremment avec la commune du Grand-Montrouge, donneront à cette partie de la capitale une allure fort esthétique.

La nouvelle porte d'Orléans est un exemple que nous nous efforcerons d'imiter.

Le Centre d'hébergement va déménager

Le quartier voisin de la Santé, malgré son nom si tristement évocateur, est en train de devenir, lui aussi, le plus beau fleuron de la couronne du quatorzième. Depuis que la Cité Universitaire y a apporté l’élégance de ses pavillons et son rayonnement d'intellectualité, les Parisiens, enfin, se sont avisés de voir que le parc Montsouris est l'un des plus beaux jardins de la ville et que nulle promenade n'a des verdures aussi profondes, d'aussi accueillantes esplanades que le boulevard Jourdan. Demain, des jolies femmes voudront faire bâtir leur hôtel face au panorama champêtre de la Vanve.

Les habitants du quartier, cela va sans dire, n'y perdront rien. Les infortunés locataires du Centre d'hébergement y gagneront même quelque chose : pour ne pas imposer plus longtemps à la Cité Universitaire le contact de ses baraques croulantes, dont la vétusté n'arrive plus à se dissimuler sous les plantes grimpantes qui prétendent la voiler, l'administration préfectorale a décidé de les transporter d'urgence sur un autre terrain.

Cet emplacement n'est pas encore choisi, quoiqu'il semble que la future cité des sans-logis sera édifiée du côté d'Ivry, au bord de la Seine ; mais, comme les baraques Adrian, usées si l'on peut dire jusqu'à la corde, sont intransportables, on reconstruira en briques les pavillons du Centre, où désormais l'hygiène ne restera plus un vain mot. Grâce aux étudiants du monde, les pauvres de Paris connaîtront, eux aussi, le confort.

La suppression du passage à niveau, la reconstruction de la gare, l'expropriation amorcée, d'une part par la Ville, de l'autre par l’État, d'une vaste portion de la zone pour y tracer des stades, universitaires ou municipaux, achèveront d'assainir les confins de Gentilly.

La Cité du Combattant

Au sortir de cette enchanteresse vision d'avenir, le treizième arrondissement nous rejette brutalement dans le passé ; le boulevard Kellermann paraît délibérément oublier qu'on a fait à Paris la barbe. Sans doute les bastions y sont rasés et de luisantes plaques bleues indiquent au croisement des sentiers, que la Ville de Paris a pris possession de ses 250 mètres de terrain vague. Mais où sont les chantiers ? Près de la porte de Gentilly, les clochards, amis de ces solitudes, regardent, sur les pentes du boulevard, dresser des chiens policiers ; plus loin, un garage de bicyclettes en plein vent allonge ses toitures de tôle et, tassée dans son creux où l'eau des pluies séjourne, la poterne des peupliers continue indolemment à laisser couler la Bièvre.

La baguette d'une vieille sorcière, ennemie de l'urbanisme moderne, a endormi le paysage.

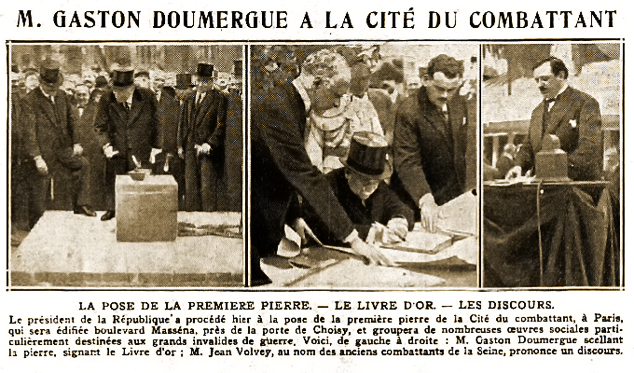

C'est seulement à la porte d'Italie que les maçons se réveillent. Et, pour se dédommager, ils mettent les truellées doubles. Jusqu'à la porte de Choisy des bâtisses énormes s'essaiment ; c'est l'ilot des mutilés : cinq mille mètres carrés ont été concédés gratuitement à leur Comité départemental qui y édifie, pour le 1er octobre 1931, la Cité du Combattant. M. Doumergue, voici cinq mois, a posé la première pierre des 300 logements et des 119 chambres dont pourront, par application de la loi Loucheur, devenir propriétaires mutilés et grands invalides. Au rez-de-chaussée de ces immeubles logeront tous les services sociaux dont peuvent avoir besoin, pour eux et leurs familles, les anciens soldats de la guerre ; un dispensaire, notamment, y sera installé.

Jusqu'à la porte de Vitry l'activité règne : les étages s'entassent. Les travaux du tramway et du métro barrent la porte d'Ivry, et les magasins des troupes coloniales, dont le fonctionnaire change chaque matin de couleur, étouffent entre les tenailles que I.L.M. et H.B.M. resserrent peu à peu sur eux… Puis le grand silence vert, couleur de l'herbe des bastions, recommence à s'appesantir sur le boulevard Masséna, troué de-ci de-là par le sifflet des locomotives, cependant que, dans l'immense terrain accordé par décret d'utilité publique à la Compagnie d'Orléans, gisent parmi la verdure des tuyaux boueux et des chaudières rongées de rouille.

Sur la lisière du treizième, 75.000 mètres carrés de terre, concédés mais laissés momentanément en friche, attendent les bâtisseurs.

R. Archambault.

L'aménagement du XIIIe

Les années 1860 : projets pour les zones annexées et premiers travaux

Le cadre général

- Le nouveau Paris (Le Siècle, 29 mars 1861)

- Belles perspectives pour le XIIIe (Le Siècle, 12 mai 1962)

- Boulevard du Transit : le franchissement de la vallée de la Bièvre (Le Siècle, 6 juin 1962)

- Les projets pour le XIIIe (Le Siècle, 9 mars 1863)

- La promenade-square de la vallée de la Bièvre (Le Petit-Journal, 22 juin 1864)

- Des divers projets intéressant le XIIIe arrondissement (Le Siècle, 25 juillet 1864)

- Projets intéressant les XIIIe et XIVe arrondissements (Le Siècle, 23 août 1865)

- Les travaux de Paris (Le Siècle, 14 septembre 1864)

- Travaux publics (La Patrie — 15 septembre 1866)

- Les travaux de Paris (1868)

- XIIIe arrondissement : les travaux dans la zone annexée par Ch. Louft (Le Siècle, 12 février 1869)

Les projets de voirie

- Enquête publique sur les projets de voiries intéressant les 13e et 14e arrondissements (Le Temps, 5 mars 1863)

- A travers le 13e arrondissement (Le Siècle, 10 janvier 1863)

- Les travaux sur les boulevards extérieurs (Le Siècle, 28 mai 1863)

- Le point sur les travaux dans le 13e arrondissement (mars 1864)

- Les nouvelles places de Paris (1866)

- Les travaux à venir (Le Siècle — 9 avril 1866)

- Travaux publics (La Presse - 3 avril 1867)

- Les transformations de Paris (1867)

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro, 19 aout 1867)

- Les travaux de la place d'Italie (1869)

- L'aménagement du XIIIe arrondissement (Annuaire encyclopédique, 1869)

- Les nouvelles voies de la rive gauche, 1878

Le chemin de fer de ceinture

Les années 1870-80

Quartier de la Salpêtrière

Quartier de la gare

Quartier de la Maison-Blanche

- Les abords de la gare de Gentilly (1874)

- Édilité parisienne (1876)

- La nouvelle rue de Tolbiac (1877)

- La Butte aux Cailles (1877)

- Les grands travaux de l’édilité parisienne : la rue de Tolbiac (La Lanterne — 8 décembre 1877)

- Rapport Rousselle (vallée de la Bièvre -1881)

- Un quartier de Paris inconnu des parisiens (1882)

- Les travaux du 13e arrondissement (Butte-aux-Cailles -1885)

Les années 1890

- Les travaux de voirie à exécuter dans le XIIIe (1893)

- Les travaux de la Bièvre(1893)

- La vallée de la Bièvre (1894)