Rapport présenté par M. Rousselle

au nom de la 5e Commission, sur l'amélioration de diverses voies dans le quartier de la Maison-Blanche.

(Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juillet 1881.)

Messieurs,

M. le Préfet de la Seine a soumis à vos délibérations un projet de traité entre la ville de Paris et M. Grandjean, propriétaire.

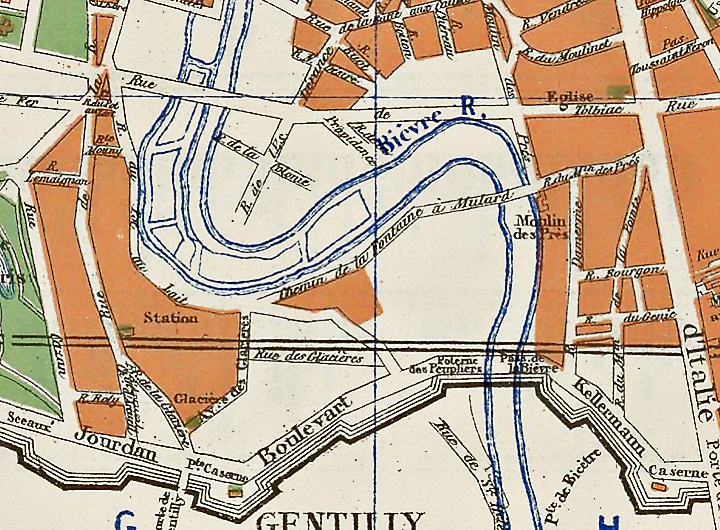

Ce traité a pour objet l'acquisition partielle, moyennant une indemnité de 150,000 fr. des propriétés de M. Grandjean, et notamment du Moulin-des-Prés.

Les clauses de ce traité sont les suivantes :

M. Grandjean a offert de céder à la ville de Paris, libres de locations, les parties de les immeubles nécessaires à l'exécution des travaux de voirie projetés dans le quartier de la Maison-Blanche et ce, moyennant une indemnité fixée à forfait à la somme de Cent cinquante mille francs (150.000 fr.).

Par suite de cet engagement M. Grandjean livrerait :

1° Une parcelle d'une superficie de 943 mètres environ, à prendre sur un terrain situé rue de la Fontaine-à-Mulard n° 16 du plan), en vue de la rectification de cette voie.

2° La partie nécessaire à la même opération et située entre la nouvelle et l'ancienne voie, le tout d'une superficie de 1.746 mètres environ (n° 17 et 18 du plan), de deux autres immeubles situés également rue de la Fontaine-à-Mulard.

3° Toute la partie nécessaire à l'élargissement de la rue des Peupliers, d'une contenance de 90 mètres environ, à provenir d'un terrain sis rue des Peupliers, 88 (n° 22 du plan) ;

Et 4° une parcelle d’une superficie de 353 mètres environ, à prendre sur un terrain situé rue de la Fontaine-à-Mulard (n° 18 bis du plan) pour ouvrir, dans toute sa longueur et avec une largeur de 8 mètres, une voie à prolonger ultérieurement sur des terrains appartenant déjà à la ville de Paris, et destinée à opérer, en outre, sur ce point, une déviation projetée de la Bièvre, et, au besoin, à relier la rue qui, vraisemblablement, s'établira plus tard sur la Bièvre vive, au carrefour des rues des Peupliers et de la Fontaine-à-Mulard.

En outre, M. Grandjean supporterait, sur les terrains restant lui appartenir en bordure des voies nouvelles, les terres nécessaires à l'exécution des talus de remblais, la dépréciation résultant pour ses terrains de la perte de jouissance du voisinage de la Bièvre et de la chute d'eau du Moulin-des-Prés, ainsi que des travaux à exécuter pour le raccordement des parties de la Bièvre vive ; le tout sans augmentation de l'indemnité ci-dessus de 150,000 fr. et sans aucun recours contre la ville de Paris.

Il a été stipulé également que le cédant procéderait à la démolition des murs de clôture et de constructions à supprimer, à ses frais, risques et périls.

Enfin, M. Grandjean aurait à supporter, dans les termes du droit commun, les frais de viabilité au droit des parties restantes de ses immeubles.

Ces diverses acquisitions permettraient de supprimer le dernier moulin établi intra-muros, de rendre la Ville entièrement maîtresse de la manœuvre des eaux de la Bièvre, et de profiter de l'ancienne chute du Moulin pour faire passer le futur égout de la Bièvre vive au-dessus du collecteur.

J'ajoute que l'Administration municipale échapperait, au moyen de ce traité, au paiement de toutes indemnités locatives s'élevant en estimation à 70,000 fr. La demande de 150,000 fr. me paraît donc parfaitement justifiée. Elle serait payée après l'accomplissement des formalités hypothécaires avec intérêts à 5 0/0 l'an, à partir du 1er mars 1881, jour où les propriétés Grandjean sont devenues libres de toute location, en vue du présent traité.

La dépense serait imputée sur le chap. XXXVIII, § 14, art. 16-16°, du budget supplémentaire de 1881.

Pour mettre le Conseil à même d'apprécier la portée de ce traité, il convient de lui exposer que cette opération n'est que la mise en œuvre d'un plan plus important ayant pour but l'assainissement général du quartier de la Glacière et de la Bièvre et le dessèchement des marais qui rendent cette région à peu près inhabitable.

Il existe encore en effet, dans le XIIIe arrondissement (quartier de la Maison-Blanche), un immense quadrilatère de plus de 60 hectares de superficie, qui laisse presque tout il désirer sous le rapport des communications et de la salubrité.

Le territoire très-accidenté est traversé par les deux bras de la Bièvre à des altitudes variant entre les cotes 34m et 36m et se relève du côté de la Butte-aux-Cailles et de la rue Damesme à des altitudes approchant de 60m.

Les parties basses sont couvertes de marais et d'étangs insalubres, les parties hautes ne peuvent être atteintes qu'au moyen de pentes excessives. Le périmètre dont il s’agit est limité au nord par la rue de Tolbiac, au sud par les fortifications, à l'Ouest par la rue de la Glacière et à l'Est par la rue Damesme. La surface comprise dans ces limites n'est presque pas percée, et les quelques voies qui existent ne sont pas classées forment, en hiver des bourbiers impraticables.

Pour remédier à la situation que nous venons d'exposer, et pour permettre à la nouvelle gare des marchandises de Gentilly et à la nouvelle route départementale aboutissant à la poterne des peupliers, de rendre tous les services qu'on est en droit d'en attendre, l'Administration nous propose un plan de travaux dont elle demande au Conseil l'adoption en principe, sans solliciter de crédits autres que le précité pour cet exercice.

Ce plan peut se résumer comme suit :

Il s'agit de rendre salubre et habitable tout un quartier qui aujourd'hui est de 10m à 15m trop bas et n 'est presque pas percé. Les rues à y ouvrir seront généralement établies en grand remblai et formeront un réseau dans les mailles duquel l'industrie privée apportera les remblais nécessaires ; mais ces remblais, qui seront pendant plusieurs années formés des décharges d'une grande partie de Paris, ne peuvent s'exécuter qu'à la condition préalable que les rues dont il va être question servent d'accès et de directrices pour ces remblais. La nouvelle surface ainsi surélevée au-dessus de la vallée actuelle de la Bièvre se couvrira aux abords de la gare de Gentilly de hangars, de magasins, d'installations pour usines. Le quartier aujourd'hui occupé par les étangs inutiles et insalubres deviendra industriel.

Les deux points d'où devront converger les rues projetées sont évidemment : 1° l’'entrée de la future gare de Gentilly. 2° la poterne des peupliers il raison de l'établissement prochain d'une nouvelle route départementale entrant à Paris par ce point.

En conséquence, il faut deux réseaux de rues combinés de manière à se raccorder entre eux et à établir un système complet répondant au programme suivant :

- faire disparaître l'insalubrité ;

- créer des voies nouvelles mettant en valeur des surfaces énormes aujourd'hui

inutiles ou marécageuses ;

- assurer des accès dans toutes les directions utiles, soit vers la gare de Gentilly

vers la porte des Peupliers.

1° Réseau de la gare de Gentilly.

Trois voies principales iront l'une au Centre (rue Barrault), vers la Butte-aux-Cailles et les deux autres à droite et à gauche du contrefort de cette butte vers le XIIIe et vers le XIVe arrondissements. En outre, la gare à marchandises sera reliée à l'Ouest avec la station des voyageurs dite de la Glacière et à l'Est avec la porte des Peupliers.

Sur ces voies praticables se grefferont diverses voies accessoires où se raccorderont diverses rues anciennes qu'il sera nécessaire de classer et de remanier plus ou moins.

2° Réseau de la poterne des Peupliers.

Ici encore l'Administration propose un système analogue.

À partir du carrefour D de la rue des Peupliers, trois rues principales : l'une à droite monte vers le XIIIe arrondissement, l'autre à gauche se dirige vers le XIVe arrondissement ; celle du milieu descend en ligne droite vers la rue du Moulin-des-Prés.

Du même carrefour une quatrième rue se détache à gauche dans la direction de la rue de la Colonie et est justifiée par des considérations que nous établirons plus loin en parlant de la question des égouts.

La rue du Pot-au-Lait rectifiée met la porte des Peupliers en communication avec la gare de Gentilly, comme nous l'avons dit : le prolongement de la rue du Tage remplit le même office pour le quartier compris entre l'avenue d'Italie et la rue Damesme.

Ce deuxième réseau s'étend immédiatement par la rue Damesme prolongée jusqu'à la rue de Tolbiac ; il s'étendra ultérieurement dans cette même direction jusqu'aux rues Vandrezanne et du Moulinet.

Cette deuxième partie du réseau n'est pas sans soulever de graves et sérieuses objections. Il nous est impossible, quant à nous, d'accepter le système qui consiste à prolonger la rue des Peupliers vers la rue du Moulin-des-Prés. Nous estimons au contraire qu'il convient d'atteindre directement la rue de Tolbiac et de supprimer la rue du Moulin-des-Prés dans sa partie basse. En effet, il suffit de jeter un coup d'œil sur les plans annexés au dossier pour se rendre compte que les projets de l'Administration auront pour résultat sur ce point spécial de créer une rue encaissée, des maisons enfouies par des remblais de 11 à 12m de hauteur, de conserver enfin dans ce quartier un véritable cul-de-sac en bas de fosse, radicalement contraire au principe de l'assainissement qui est la base de tout le système.

Il serait inutile d'opposer le prix des expropriations ; qu'on les fasse à droite ou à gauche, la valeur immobilière n'est pas tellement variable dans ces quartiers qu'il puisse en résulter une différence appréciable ; d'ailleurs, n'aura-t-on pas à craindre les actions en dommages-intérêts des propriétaires dont les maisons seront ainsi ensevelies ?

Mais il y a quelque chose de plus probant pour l'inutilité de ces travaux que les raisons que nous venons d'exposer ; c'est l'aveu même de l'Administration, qui convient que « la rue du Moulin-des-Prés est sans avenir : 1° Parce qu'elle descend à une altitude beaucoup trop basse ; 2° parce qu'elle passe sous le pont de la rue de Tolbiac ».

Nous demandons s'il est sage d'exécuter des travaux sur lesquels on est certain d'avance d'être obligé de revenir.

En résumé, nous proposons au Conseil d'adopter les plans de l'Administration, sous cette réserve que la rue des Peupliers ira rejoindre directement la rue de Tolbiac au point de jonction de la rue du Moulin-des-Prés.

Abordons à présent la question relative aux égouts.

Le collecteur latéral supprimant une partie de la Bièvre morte à son entrée dans Paris et passant sous la Bièvre vive, est déjà exécuté.

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

Pour couvrir la Bièvre vive, entre la propriété Grandjean et l'extrémité ouest de la rue de la Colonie, au moyen d'une voûte de 3 mètres d'ouverture sur 735 mètres de longueur environ, il faudra dépenser environ 315,000 fr. non compris entendu bien les indemnités de terrains ou d'industrie.

En ce qui touche les industries, nous rappelons que la Ville doit s’efforcer de les indemniser de la manière suivante, quand elles y auront droit : elles pourront se drainer par l'égout couvert remplaçant la Bièvre ; on leur donnera gratuitement, pendant un temps calculé d'après la durée du bail, une certaine quantité d'eaux industrielles (Ourcq ou Seine). Si les intéressés prétendent avoir droit, en outre, à une indemnité pécuniaire, on la fera apprécier par le Conseil de Préfecture.

La couverture de la Bièvre vive pourra être ajournée entre la fortification et l’entrée de la propriété Grandjean : quand le moment sera venu, la dépense pour une longueur de 225 mètres sera de. 90,000 fr.

Le total pour le canal principal serait de 405,000 fr. dont 315,000 fr. à dépenser tout d'abord.

Il est évident que ce tracé des égouts devra être modifié en conséquence des modifications indiquées ci-dessus.

D'ailleurs le chiffre de la dépense ne variera pas sensiblement.

En résumé, nous avons établi qu'il est impossible, au point de vue de la viabilité et de la stabilité, de laisser plus longtemps le quartier de la Maison-Blanche dans l'état épouvantable où il se trouve.

Nous avons démontré la nécessité d'établir un réseau de rues aboutissant à la gare des marchandises dite de Gentilly, qui est en cours d'exécution, et un autre réseau à la poterne des Peupliers pour faire suite à la nouvelle route départementale de la vallée de la Bièvre. Ces rues serviront de directrices aux grands remblais qui feront disparaître les marais inutiles et nauséabonds situés au sud de la rue de Tolbiac.

Nous avons montré comment les rues nouvelles étaient commandées dans leur direction et leur nivellement par l'altitude de ces deux points (gare de Gentilly et porte des Peupliers), et par la rue de Tolbiac à laquelle elles doivent se raccorder.

Nous avons exposé sommairement la situation qui serait faite aux anciennes rues de ce quartier qu'il faut absolument tirer de l'état de bourbier où elles croupissent.

Nous rappelons que les terrains de ces parages ayant une valeur variant entre 10 et 20 fr., les opérations que nous proposons seront peu coûteuses en somme, et que les remblais considérables dont on aura besoin pourront être exécutés par l'industrie privée comme décharges et à très peu de frais pour la Ville.

Les dépenses (non compris les acquisitions de terrain et les indemnités industrielles) peuvent s'estimer approximativement de la manière suivante :

1° Égout Bièvre vive, partie à exécuter immédiatement : 515,000 fr.

Id.

partie à différer, 900.000 fr.

2° Égouts à petites dimensions : 200.000 fr.

Total

pour les égouts : 605.000 fr.

3° Viabilité à 25 fr. du mètre carré, compris remblais et éclairage :

Environ 3.000 mètres de rues de 12m = 36.000 mètres carrés

et 750 mètres de rues de 15m 11.250 mètres carrés

TOTAL 47.250 mètres carrés

À 25fr. du mètre carré, soit 1,181.250 fr. environ.

Le Conseil se rappellera que c'est là un plan dont l'exécution intégrale ne peut être que l’effet du temps.

Il ne peut être question aujourd'hui que d'adopter le principe, mais votre liberté reste, entière pour apprécier le moment où vous voudrez en venir à l'application et pour évaluer la dépense dans la mesure de laquelle il conviendra d'engager les finances de la Ville.

Chacune des parties principales du plan que nous venons d'exposer devra l'aire l'objet d'une proposition ferme et d'une demande de crédit de l’Administration, sur lesquelles vous serez appelés à délibérer sans être engagés ni quant aux détails ni quant aux crédits.

Sons le bénéfice de ces réserves, nous demandons au Conseil de vouloir bien prendre la délibération suivante.

Paris, le 26 juillet 1881.

Le rapporteur,

ROUSSELLE.

Le Conseil,

Vu le mémoire en date du 17 mars 1881, par lequel M. le Sénateur, Préfet de la Seine, lui soumet (avec le programme de l'ensemble des améliorations qui paraissent devoir être exécutées dans le quartier de la Maison-Blanche, tant au point de vue des nouvelles voies à ouvrir que des travaux d'assainissement du quartier et de canalisation des deux bras de la Bièvre), un projet de traité préparé avec M. Grandjean, propriétaire de divers terrains situés rue de la Fontaine-à-Mulard, nécessaires à l'exécution d'une partie de ces opérations.

Vu la délibération du 8 août 1878, relative à la rue des Peupliers ;

Vu le rapport de M. l'Ingénieur en chef de la 2e Division et deux plans joints ;

Vu le plan de l'opération :

Vu l’engagement de M. Grandjean ; ensemble le rapport de M. le Directeur des Travaux de Paris, et le plan y annexé ;

Vu le rapport de sa 3e Commission ;

Délibère :

ARTICLE PREMIER. M. le Sénateur, Préfet de la Seine, est autorisé à acquérir de M. Grandjean, moyennant une indemnité de cent cinquante mille francs, les parties d'immeubles lui appartenant, situés rue de la Fontaine-à-Mulard, d'une superficie ensemble de 3,130 mètres nécessaires à la rectification de la rue des Peupliers et de la rue de la Fontaine-à-Mulard ; et ce, sous toutes les clauses et conditions contenues, tant en l'engagement des propriétaires qu'au rapport de M. le Directeur des Travaux de Paris, tous deux susvisés.

ART. 2. La dépense résultant de cette opération sera liquidée par imputation sur le chap. XXXVIII, § 14, art. 16/16° du budget supplémentaire de 1881.

Les futures grandes voies du XIIIe

Sur les futurs boulevards Saint-Marcel et Port-Royal :

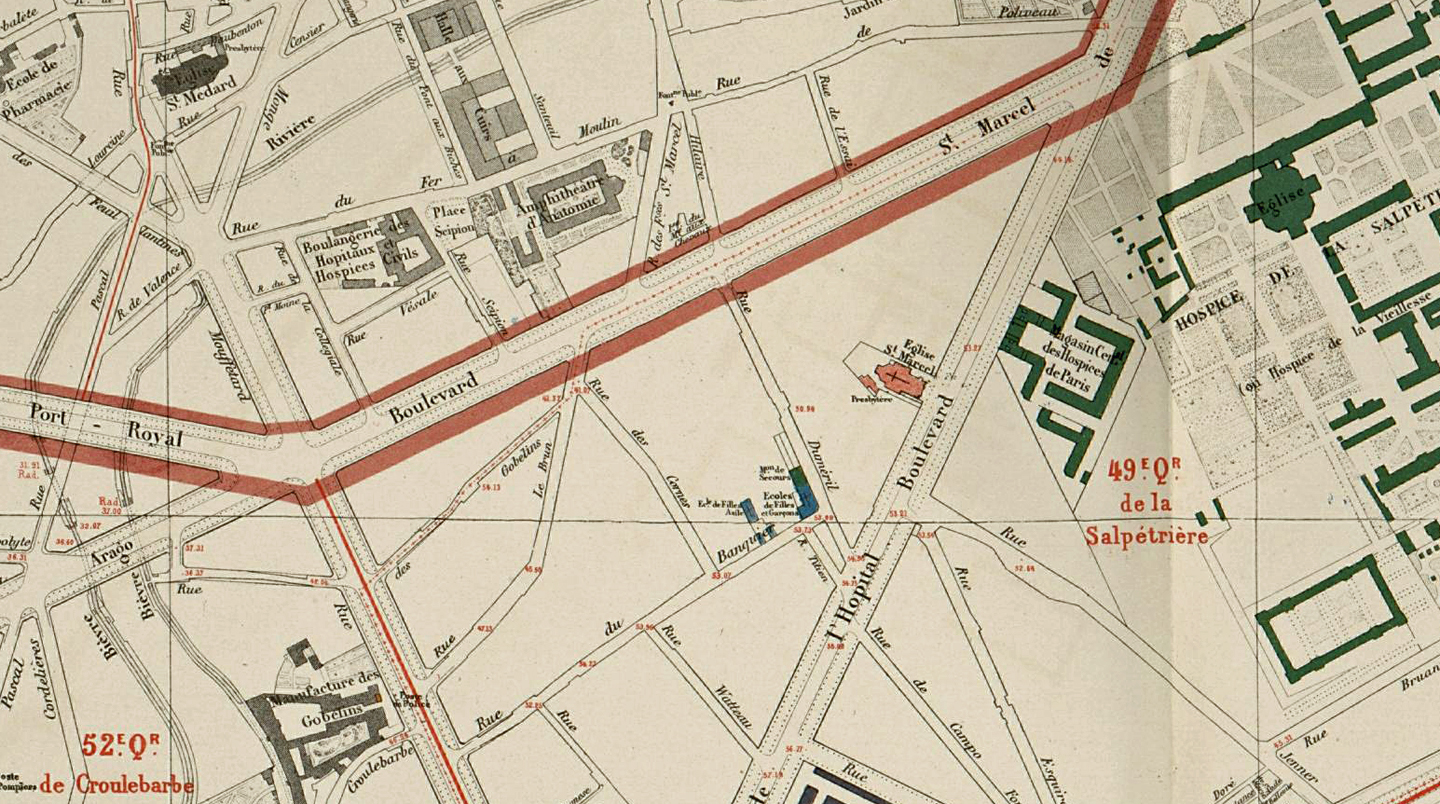

L'ouverture du boulevard Saint-Marcel, entre le boulevard Montparnasse et le boulevard de l'hôpital fut déclarée d'intérêt public par décret du 17 octobre 1857.

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Journal des débats politiques et littéraires, 26 mars 1857)

- Le boulevard Saint-Marcel (Le Siècle, 6 juin 1858)

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Siècle, 22 juillet 1861

- Les travaux du boulevard de Port-Royal (Le Siècle, 5 avril 1868)

- Intéressante découverte archéologique sur le chantier du boulevard Saint-Marcel (1868)

- L'ancienne nécropole Saint-Marcel (1913)

Sur le futur boulevard Arago :

Le projet d'ouverture de ce boulevard, désigné dans un premier temps sous le nom de "boulevard de la Santé" fut soumise à consultation en septembre 1858. Il était prévu que cette voie s'ouvrirait en face la place de la Collégiale à la rencontre de la. rue Mouffetard et des rues Pierre-Lombard et des Trois-Couronnes ; qu'elle élargirait la rue Saint-Hippolyte, traverserait la rue de Lourcine au-dessus de l'hôpital de ce nom, et viendrait déboucher sur le boulevard extérieur, après avoir coupé la rue de la Santé, le faubourg Saint-Jacques et l'impasse de Longue-Avoine. Ce fut effectivement ce qui sera réalisé sauf que la voie prit le nom de boulevard Arago car le nom boulevard de la Santé était utilisé depuis 1851 pour désigner le boulevard extérieur entre les barrières de la Santé et Saint-Jacques.

- Le boulevard de la Santé (Le Siècle 7 juin 1858)

- Un nouveau boulevard pour le 12e arrondissement (Le Journal des débats politiques et littéraires, 6 septembre 1858)

- Le percement du boulevard Arago dans le faubourg Saint-Marcel (1868)

Sur la future avenue des Gobelins :

"Entre l'église Saint-Médard et la barrière d'ltalie, la largeur de la rue Mouffetard sera portée à 40 mètres. Ces deux mots suffisent pour faire comprendre quelle révolution causera ce percement sur les bords de la Bièvre Ainsi redressée, la rue Mouffetard sera plus large que le boulevard des Italiens." C'est par ces mots que le Journal des débats politiques et littéraires du 6 septembre 1858 présenta le projet à ses lecteurs et, effectivement, il ne surestimait pas l'importance de celui-ci.

- La rue Mouffetard (Le Siècle, 8 juin 1858)

- L'élargissement de la rue Mouffetard et l'aménagement de la place d'Italie (1867)

- L'élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 24 septembre 1867)

- L’élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 10 mars 1868)

- La nouvelle place d'Italie en haut de la rue Mouffetard (1868)

- Les travaux dans les 5e et 13e arrondissements (1868)

Sur les boulevards extérieurs

- La transformation des boulevards extérieurs de la rive gauche (Le Siècle, 20 mai 1862)

- Les travaux sur les boulevards extérieurs (Le Siècle,28 mai 1863)

- Les boulevards extérieurs et le boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 6 novembre 1863)

- Boulevard d'Italie vu par Fortuné du Boisgobey(1883)

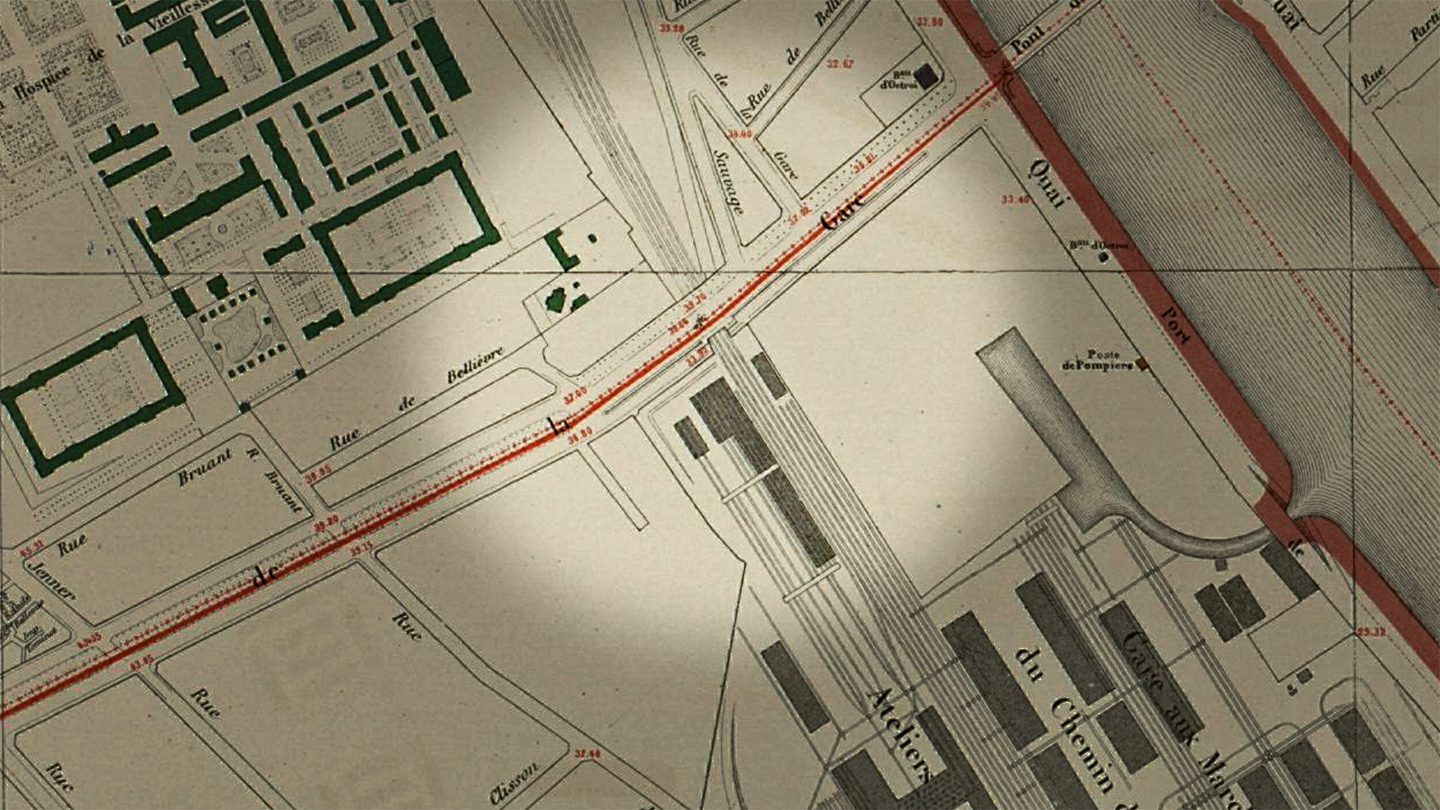

Sur la rue de Tolbiac (Tronçon du boulevard du Transit dans le 13e arrondissement)

La rue de Tolbiac est un des tronçons du grand projet haussmannien consistant à relier la Seine à la Seine par la rive gauche par un axe majeur situé à mi-chemin des anciens boulevards extérieurs et des fortifications. Cet axe mit très longtemps à se réaliser notamment du fait des difficultés que représentaient, dans le 13e arrondissement le franchissement de la vallée de la Bièvre pour lequel plusieurs options furent envisagées.

La rue de Tolbiac ne fut totalement achevée qu'après 1895, année de l'inauguration du viaduc de Tolbiac franchissant les voies du chemin de fer d'Orléans et assurant ainsi la continuité de la liaison de la Seine à la Seine c'est-à-dire du Pont de Tolbiac au Pont Mirabeau, si l'on excepte la reprise du franchissement de la rue du Moulin-des-Prés par la suppression du pont construit initialement.

Premières versions du projet abandonnées.

Outre le franchissement de la vallée de la Bièvre, l'aboutissement de l'axe vers la Seine n'est pas non plus définitivement tranché. Dans cette première phase, c'est le pont Napoléon (futur pont National) qui était visé, le nouvel axe longeant le chemin de fer de ceinture entre la porte d'Ivry et le quai de la Gare.

- Boulevard du Transit : le franchissement de la vallée de la Bièvre (Le Siècle, 6 juin 1962)

- Les boulevards extérieurs et le boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 6 novembre 1863)

- La prolongation du boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 30 octobre 1864)

Deuxième projet

- Acquisitions foncières pour le boulevard du Transit (La Gazette de France, 8 mars 1865)

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro, 19 aout 1867)

- La future rue du Transit (Le Petit-Journal, 28 octobre 1867)

La réalisation des travaux

Le deuxième projet du tracé de la rue du Transit ne sera pas davantage réalisé.

La guerre et les évènements liés à la Commune de Paris mirent en sommeil les travaux dans le quartier de la Maison-Blanche et le projet fut rediscuté. Un nouveau tracé, plus au sud, abandonnant la ligne droite et comportant une inflexion, fut adopté.

La nouvelle voie aboutira aussi à un nouveau pont sur la Seine reliant les 12e et 13e arrondissement. Ce sera le pont de Tolbiac.

En 1874, un crédit de 2,5 millions de francs à prélever sur l'emprunt municipal fut voté. Le boulevard du Transit avait déjà couté 43,974,818 fr. selon le Journal des débats politiques et littéraires du 9 décembre 1874. Les travaux de franchissement de la vallée de la Bièvre pouvaient enfin réellement commencer.

Charles Marville les immortalisa par les deux seules photographies connues de ces travaux.

- Les travaux de construction de la rue de Tolbiac (1877)

- Le prolongement de la rue de Tolbiac (1877)

- La nouvelle rue de Tolbiac (1877)

- Les nouvelles voies de la rive gauche (1878)

La Société des logements économiques pour familles nombreuses inaugurait, en novembre 1911, cet immeuble situé 14-16, boulevard Kellermann, face à la porte de Bicêtre qui comportait, selon le Gil Blas, cent sept logements occupés par 824 personnes dont 585 enfants.

La Société des logements économiques pour familles nombreuses inaugurait, en novembre 1911, cet immeuble situé 14-16, boulevard Kellermann, face à la porte de Bicêtre qui comportait, selon le Gil Blas, cent sept logements occupés par 824 personnes dont 585 enfants.