Paysans du XIIIe et de Belleville

Une visite aux fermes de Paris

Le Matin — 24 décembre 1940

Des vaches laitières à un quart d’heure de l’Opéra

Des fermes dans Paris Combien de Parisiens le savent et beaucoup ne vont-ils pas être surpris en apprenant qu'il existe encore des étables garnies de belles vaches laitières à un quart d'heure de l'Opéra, à vingt minutes des Champs-Élysées ?

Certes, les fermes de la capitale ne subsistent plus qu'en petit nombre, six ou sept tout au plus, et encore la guerre en a-t-elle vu fermer deux ou trois. Voilà donc une profession peu encombrée pour ceux que tenterait un symbolique retour à la terre sans abandonne les agréments de la grand-ville !

Mais justement parce qu'ils sont peu nombreux, les fermiers parisiens ont d'autant plus de mal à vivre. Comment, en effet, quelques unités éparses peuvent-elles faire entendre aux pouvoirs publics leurs légitimes revendications ? Car, s'il n'est pas toujours drôle à la campagne, le métier l'est encore moins aujourd'hui à la ville.

Par suite des événements, un problème capital se pose à ces « mainteneurs » d'un autre âge le ravitaillement, en bêtes d'abord, en fourrage ensuite.

Mais voyons à l'œuvre les fermiers eux-mêmes.

Leurs modesties domaines, encastrés souvent dans de hauts pâtés d'immeubles, dissimulent jalousement leurs granges et leurs écuries, leurs clapiers et leurs poulaillers sur les hauteurs de Belleville et à l'ombre des Gobelins.

Dans le val de Bièvre.

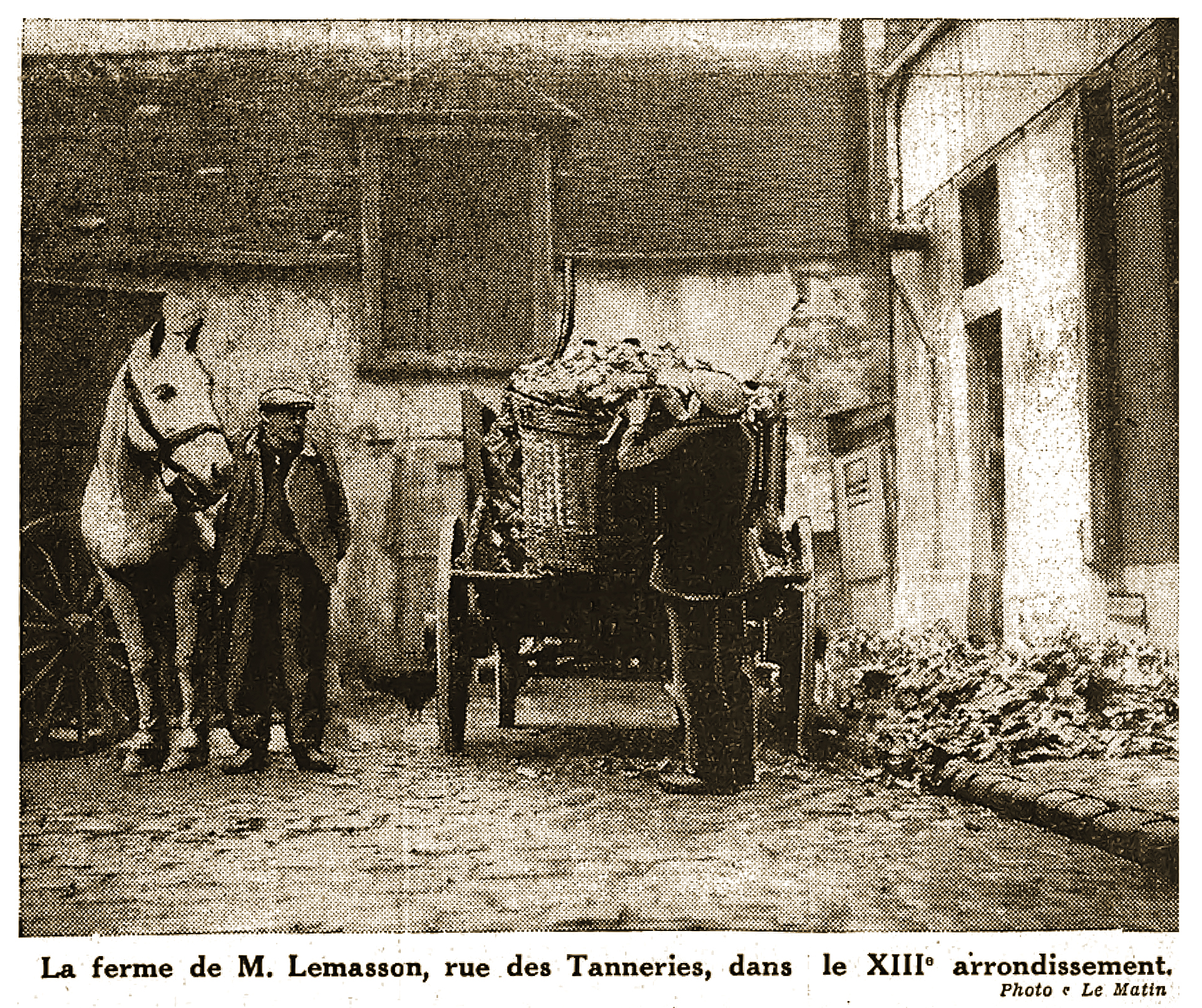

Nous sommes dans le quartier Croulebarbe. Passée la rue Corvisart, la Bièvre, invisible, sous nos pieds, nous empruntons la rue du Champ-de-l'Alouette un nom bien joli et nous voici dans la calme et pittoresque rue des Tanneries. Une vraie province. Au 19, un lourd portail. La ferme Le Masson. Le patron est mort voilà quelques mois et c'est son beau-frère, M. Hubert qui a pris sa succession.

Tandis qu'autour de nous, dans une cour sans doute un peu exiguë, mais odorante à souhait, une douzaine de poulets et un quarteron de canards s'ébattent entre les pattes de la jument Nénette occupée à resquiller quelques feuilles de choux, M. Hubert nous conte ses soucis :

— L'exploitation d'une ferme, naguère assez lucrative, est devenue aujourd'hui très onéreuse. Nous ne trouvons plus de bêtes et, quand nous en trouvons des vaches seulement, car pour les cochons il ne faut plus y songer c'est à un prix exorbitant. Ainsi, ici, nous avions autrefois une bonne douzaine de vaches maintenant il en reste tout juste quatre.

— Comment les nourrissez-vous ?

— Jusqu'à présent on se débrouiller encore à peu près pour trouver de l'avoine et du foin, de la paille. Quand on n'en pas, on s'adresse à la mairie. Et puis aussi je vais « faire » de l'herbe à la Cité universitaire. Au début de l'occupation j'ai eu des ennuis les autorités allemandes ne voulaient plus m'y laisser rentrer. Mais par la suite tout s'est arrangé.

— Vos bêtes ne sortent jamais ?

— Non. Elles s'habituent à rester à l'étable d'ailleurs, dès que leur lait diminue, je les envoie à l'abattoir.

— Et du personnel, en trouvez-vous ?

— Oh ! vous savez, en ce moment je n'en ai guère besoin. En d'autres temps en trouvais facilement. Aujourd'hui je conserve juste un brave garçon dont le seul plaisir est de passer sa vie dans l'étable…

… Comme quoi tous les goûts se rencontrent à Paris

La fermière de la rue des Cinq-Diamants

Après ce premier contact avec un paysan de Paris, nous allons un peu plus loin rue des Cinq-Diamants, près de cet étonnant « retiro » formé par la rue Jonas et la cour des Artistes.

Ici, c'est une fermière énergique qui nous reçoit. Mme Gadoux n'a pas quitté ses bêtes et son quartier depuis 35 ans. Son mari disparu, elle exploite aujourd'hui sa ferme en compagnie de sa fille et de sa petite-fille. Cette fermière de belle allure a la nostalgie du passé

— Nous mangeons les deux sous que nous avions gagnés, nous dit-elle catégoriquement…

A Belleville

Au sud de Belleville, attenant au faubourg du Temple, la rue de la Fontaine-au-Roi.

Dans un renfoncement, nous découvrons le modeste passage de l'Orillon. Vers le milieu, un grand porche que nous savions être celui d'une ferme. Hélas la crise est venue et les « grands bœufs blancs tachés de roux » sont partis, laissant la place à un commerce de vieux papiers. Grandeur et décadence des fermes parisiennes !

Sans nous décourager, abordons la montée du coteau. Jadis, nous aurions pris le funiculaire. Mais à pied cela fait plus « campagne ». Une nouvelle déception nous attend rue des Chaufourniers, à la ferme Le Rouzic l'an dernier, la mobilisation a rappelé le fermier aujourd'hui, il est prisonnier et les bêtes ont dû être vendues...

— Et pourtant, nous dit la fermière avec une nuance de tristesse, nous avons eu jusqu'à 14 vaches.

La ferme la plus opulente.

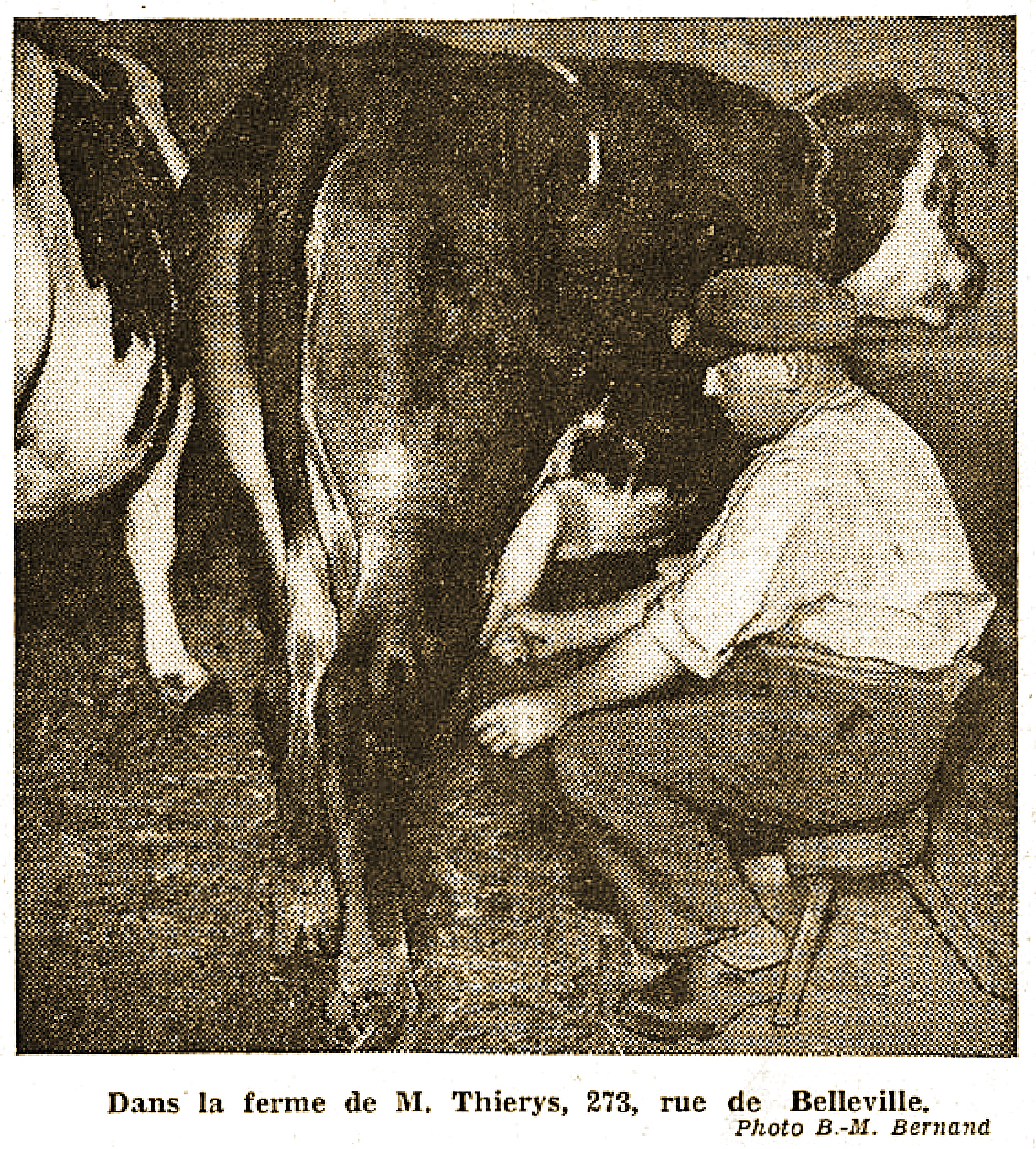

Regrettons, cette disparition et gagnons le sommet de Belleville. Au carrefour des rues de Romainville et du Télégraphe, un peu sur la gauche, en face du cimetière, voici la ferme Terrisse, la plus opulente de Paris certainement, puisque son étable ne renferme pas moins de 17 vaches. Une des plus anciennes aussi, avec près d'un demi-siècle d'existence.

M. Terrisse est un homme d'un abord jovial, quelque peu moqueur même à l'endroit, semble-t-il, des citadins curieux dont il soupçonne l'ignorance en matière d'élevage.

Comme M. Hubert, comme Mme Gadoux, il ne nous cache pas les difficultés d'exploitation d'une ferme à Paris en l'an de disgrâce 1940

— Pour le fourrage, on arrive J'arranger. Et puis on avait un peu de réserve. Mais \pour les bêtes. C'est plus compliqué. Il faut aller les chercher en Normandie maintenant, car dans le Nord on ne peut plus en avoir. Quels prix alors ! Et les transports ne sont guère faciles. Tout en bavardant, M. Terrisse continue à traire avec dextérité une paisible rouquine au regard soupçonneux…

Un peu plus loin, la fermière rassemble les pots de lait pour servir les clients impatients derrière la porte cochère. C'est si bon le lait frais…

Dans la cour, un petit bonhomme d'une dizaine d'années, solide sur ses jambes, bien en chair, jette le grain aux poulets l'enfant de la maison, le futur fermier, la troisième génération de la ferme Terrisse.

Mon poulailler

Une dernière étape on nous avait signalé une ferme à la porte de Montreuil. Elle existe bien, mais une vache, un cheval et quelques poules ne sauraient constituer que l'ombre d'une ferme. Comme Mme Le Rouzic tout à l'heure, Mme Meynial a vendu ses bêtes depuis la guerre, Il lui reste juste de quoi approvisionner en lait quelques clients, des habitués.

Quant à ses poules. Mme Meynial si l'on peut dire, les couve jalousement du regard.

— Oh ne les prenez pas, nous dit-elle, quand elle aperçoit l'objectif. Sous-entendu « On pourrait venir me les réclamer ensuite. »

Si l'on créait de nouvelles fermes ?

Jadis, Paris vous offrait la tournée, des grands-ducs. Aujourd'hui il vous offre la tournée des fermes. C'est moins onéreux et plus instructif.

Qu'en retiendrons-nous ? Les fermes parisiennes se meurent. Et cependant elles rendent d'appréciables services. Ne pourrait-on pas venir à leur secours ? Et pourquoi n'en pas créer de nouvelles ? Avis aux amateurs de risques.

... Dans le métro qui nous ramène « en ville » nous songeons au spectacle curieux dont nous venons d'être témoin. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit traire des vaches et picorer des poules à dix minutes des boulevards. Et nous en concluons que les « mystères » de Paris n'ont pas encore dit leur dernier mot. Du moins ceux-ci ne sont-ils pas sinistres…

Yves de Mortagne

Le 28 janvier 1941, le quotidien Le Petit-Journal publiait un article semblable sous la signature de Paul-Louis Chaux. Paraphrase, plagiat ou réécriture sous une autre signature, les éléments manquent pour répondre.

A lire également

L'article du Petit-Journal du 28 janvier 1941

Sur la rue Jonas

Origine de la dénomination

Selon Le Figaro du 15 août 1922, " un certain M. Jobé décide d'établir un débouché allant de la rue Samson au boulevard d'Italie. Il n'aurait tenu qu'à lui qu'elle s'appelât la rue Jobé, mais M. Jobé était un modeste. D'autre part, les personnages de l'Écriture Sainte dont il faisait sa lecture quotidienne, lui étaient familiers et il avait toujours éprouvé pour l'un d'eux, Jonas, une sympathie particulière. Avait-il fait fortune dans le commerce des corsets ou bien avait-il subi, capitaine au long cours, de périlleux naufrages ? Mystère. M. Jobé aimait Jonas, voilà tout, et il s'était bien promis que lorsque l'occasion s'en présenterait, il n'oublierait pas le plus humide et le plus cordial des « douze petits prophètes ». Ce jour lui parut enfin venu et au risque de faire rire ses contemporains, si j'ose dire, comme des baleines, il appela sa rue la rue Jonas."

La rue Jonas dans les faits-divers

"À quelques pas de l'hôtel du « Papillon d'Or » (rue des Cinq-Diamants) s'ouvre une ruelle fort pittoresque, bordée de maisons basses et dont les pavés inégaux retiennent, même par temps sec et par un miracle qu'on ne voit qu'à la Butte-au Cailles, des flaques stagnantes de boue. Cette ruelle, la rue Jonas, est longue seulement de quelques mètres, aboutit à la plus extraordinaire venelle, baptisée pompeusement passage des Artistes. Ce passage n'est, en réalité, qu'un escalier de pierre, zigzaguant, gluant, glissant, qui, s'ouvrant sous porte, se glisse entre les maisonnettes de planches, de papier goudronné, de plaques de boîtes à conserves, dans un décor de misère qu'égaient quelques arbres semés au hasard par le vent. Sur le boulevard Auguste-Blanqui, le passage débouche dans une sorte de cour mal pavée et c'est dans un coin de cette cour que, derrière une table de planches, Mme B… exerce un commerce de journaux."

La rue Jonas dans la littérature

Léon Sazie prit la rue Jonas pour cadre de nombreuses scènes de son roman "La femme rousse". Il y fixa un repère de malandrins connu sous le nom de "La Baleine".