L'image du jour

... et face à la Raffinerie Say, le tout avant la construction de la ligne 6 du métro.

Les rails que l'on devine au premier plan, en bas à droite, sont ceux du tramway venant de la rue Jeanne-d'Arc.

![]()

UNE ÉVOCATION DU

13e ARRONDISSEMENT DE 1860 AUX ANNÉES 30

Littérature

Bloc-Notes Parisien

Le père Hydrogène, chiffonnier

Au temps où je pratiquais Bartholle et Cujas, les chiffonniers étaient une des curiosités crépusculaires du quartier Latin. Nous habitions sur les hauteurs de Sainte-Geneviève, et ces hauteurs, entre chien et loup, se mettaient soudain à fourmiller d'êtres sombres, sordides, poilus, chevelus, bossus, sortis on ne sait d'où, allant on ne sait où et qui se répandaient dans les ténèbres. Le long des rues noires, leurs lanternes couraient comme des bluettes de feu le long d'un papier brûlé.

Un de ces chiffonniers surtout était un type. On l'appelait le père Hydrogène, corruption de Diogène. Il habitait à dix minutes du jardin des Plantes, à la barrière des Deux-Moulins, dans une cité dénommée la «Villa des chiffonniers». Cette cité existe encore, sans doute. C'était un ramassis de cabanes à lapins occupées par une populace en guenilles ― populace pauvre, honnête et vagabonde. Cette bohème crottée dormait le jour et vaguait la nuit.

Elle grouillait, aux rayons du soleil, à l'heure du coucher elle foisonnait, au clair de la lune, à l'heure du lever. De huit heures du soir jusqu'à minuit, cela travaillait à mort et, de minuit à cinq heures du matin, buvait à mort aussi.

Le père Hydrogène logeait dans une de ces lapinières et, dans cette lapinière, au fond d'un tonneau défoncé débordant de chiffons. Le tonneau du chiffonnier et sa gaie philosophie lui avaient valu son surnom de Diogène - devenu Hydrogène. Le père Hydrogène se blottissait tout entier dans sa futaille, car il était quoique bien moulé et bien musclé petit, petit, petit. Si petit qu'il n'avait pu, malgré ses efforts, atteindre la taille réglementaire au conseil de révision. Un fameux chagrin pour lui car, dans ce corps-là, la nature avait mis un patriotisme de grenadier et une humeur belliqueuse de coq. Il avait traversé les victoires et conquêtes de l'Empire, sinon soldat de fait, du moins soldat dans l'âme. Il ne parlait que de la France et de l'Empereur, et les arrosait fidèlement et quotidiennement l'un et l'autre plus que de raison. Si le chauvinisme était sa vertu par excellence, l'ivrognerie n'était pas son moindre défaut.

Chaque soir, la hotte au dos, la lanterne à la main et le crochet au poing, il s'en allait ― brûle-gueule entre les dents et bondé de sacré-chien ― de ci, de là, titubant, chassant sur ses semelles, ne s'en prenant à personne, mais apostrophant éloquemment les tas de balayures. Tout à coup, certain soir, un paquet blanc assez volumineux l'attira. II abaissa sa lanterne et reconnut un enfant nouveau-né. Est-il mort ou vivant ? Le chiffonnier allonge la main, le paquet vagit. Le père Hydrogène se redresse, déplace sa casquette et se gratte l'oreille. Il reste un moment perplexe et dégrisé. Mais une bonne idée lui est venue et il pousse un gros rire. Il relève le paquet, entre au mastroquet, s'ingurgite un verre de fil-en-quatre et biberonne l'enfant, comme il peut, d'une tasse de lait.

Le lendemain, le chiffonnier se présentait à la mairie avec l'enfant. Il conta son aventure. C'était un garçon; il l'adoptait et priait de l'inscrire. « Sous quel prénom ? — Napoléon, répondit-il pompeusement en levant sa casquette. Et sous quel nom? — Amblard, » dit Hydrogène. On rit autour de lui. Et laissa rire et remporta le marmot.

Et le voilà, dès lors, élevant Napoléon dans son taudis dans son tonneau. L'idée venue sur les épluchures au vieux chiffonnier était tout simplement superbe « Je n'ai pas pu être militaire je dois un tourlourou à la patrie. Vais-je être fier de voir ça en pantalon rouge et un pompon sur le nez? En attendant, faut le pousser. Une bouche de plus ? Bast ! part à deux, et en avant, marche ! »

Et, comme il avait résolu, il fit. Pour cela, il renonça à boire. L'argent des petits verres servit à acheter du lait, puis du chocolat, puis de la viande; car il faisait ponctuellement avancer le petit en grade d'un régime à l'autre. Le pauvre homme se mit à travailler comme un galérien et à tremper l'eau un doigt de vin comme un religieux. Il exécuta des miracles de tendresse et des prodiges d'économie. Il devint, au profit du petit Napoléon, tailleur, savetier, blanchisseur, que sais-je? Tout. Son gamin grandissait, très intelligent et fort gentil. Il le conduisait à l'école communale, où Napoléon remportait la croix. La croix ! Plus tard, il l'envoyait aux cours du soir. Lui couchait toujours dans son fût, avec les chiffons mais le petit garçon dormait dans un lit de noyer, avec des draps propres. Il mesurait continuellement l'enfant. «Pourvu qu'il ait la taille ! ― Oui, il aura la taille ! » ― Et il l'eut en effet.

Quand, en 1855, Napoléon eut la taille et dix-sept ans, il s'engagea sans regimber. Il n'avait jamais entendu causer que de bataille et exalter que l'Empereur.

Le petit soldat était rangé, discipliné, au régiment et affectueux pour son père adoptif. Napoléon eut bientôt les galons de caporal. À cette nouvelle, le père Hydrogène se permit « une culotte », bien que depuis dix-huit ans il fût resté inébranlable. Aux sardines de sergent, le chiffonnier, jubilant et rutilant, ne retrouvait ni son taudis ni son tonneau. Aux galons de fourrier, il crut que Napoléon deviendrait général et plus, peut-être comme l'autre on ne savait pas. Avec les galons de sergent-major, le chiffonnier, enthousiasmé, mijota quarante-huit heures dans le petit-bleu. Son enthousiasme fut tellement complet qu'il en pensa mourir.

— Pas de ça, Hydrogène, ronchonna-t-il. Tu dois vivre si tu veux voir le petit avec des épaulettes.

La guerre anglo-française contre la Chine avait éclaté. Napoléon faisait partie du corps expéditionnaire. « Le gamin a flanqué une raclée à l'armée chinoise à Pa-li-Kao, » racontait un jour le chiffonnier. « Le gamin vient de prendre Pékin ! » chanta-t-il bientôt.

Mais, plus de lettres et grande inquiétude à la barrière des Deux Moulins. Un matin, comme la foudre, y tomba un extrait mortuaire. Deux jours, le père Hydrogène resta dans son tonneau sans boire ni manger. La faim l'en chassa, méconnaissable, hâve, morne, taciturne. Il reprit sa hotte et recommença à vagabonder. Il n'avait plus les reins à la besogne, mais le cœur à l'ivrognerie. A quoi bon maintenant ? Il but, et vieillit étonnamment. Ce n'était plus qu'un spectre d'insecte nocturne ayant de l'osier pour carapace, un crochet pour bec et une lanterne pour œil.

C'est alors que je le rencontrais, battant les murs et rabâchant de Napoléon. Lequel ? On ne savait s'il voulait parler du grand Empereur ou de son petit sergent-major. Le père Hydrogène doit être mort. Brave et digne homme, allez ! J'y pense toujours avec émotion. J'ai enfin trouvé l'occasion de conter son histoire, et je me sens le cœur plus léger.

Le 13e en littérature

La boulangerie socialiste de la rue Barrault

par

Jean Vignaud

Jacques et sa sœur, laissant derrière eux le boulevard d'Italie, gravirent la rue Barrault. Celle-ci, flanquée d'un côté de la Butte-aux-Cailles, énorme pâté de maisons aux murs de pisé, de l'autre, d'immenses terrains couverts de roulotes peintes et d'abris en planches, s'élevait ainsi qu'un ravin poussiéreux et crevé de trous.

(1904)

Lire

La rue du Petit-Banquier

par

Honoré de Balzac

Le comte Chabert, dont l'adresse se lisait au bas de la première quittance que lui avait remise le notaire, demeurait dans le faubourg Saint-Marceau, rue du Petit-Banquier, chez un vieux maréchal des logis de la garde impériale, devenu nourrisseur, et nommé Vergniaud.

(1832)

Lire

La rue des Vignes Saint-Marcel (Rubens)

par

Victor Hugo

Ce promeneur, s’il se risquait au delà des quatre murs caducs de ce Marché-aux-Chevaux, s’il consentait même à dépasser la rue du Petit-Banquier, [...], ce promeneur hasardeux atteignait l’angle de la rue des Vignes-Saint-Marcel, latitudes peu connues.

(1862)

Lire

La cité Doré

par

Charles de Vitis

À la hauteur de la place Pinel et de l’abattoir, entre le boulevard de la Gare et le boulevard de l’Hôpital, s'étend un vaste terrain qui est loué par bail à divers locataires. Le type même de la saleté et de la misère imprévoyante se trouve dans le rassemblement de masures, coupé de ruelles en zigzag et qu’un hasard ironique fait appeler cité Doré. Les cours des miracles devaient être ainsi.

(1899)

Lire

La Butte aux-Cailles

par

Jules Lermina

Il est sur la rive gauche de la Seine, au-delà de la rue Mouffetard et de la Montagne-Sainte-Geneviève, un lieu étrange, sauvage...

(1877)

Lire

En remontant le boulevard de l'Hôpital

par

Eugène Bonhoure

Ce jour-là, 3 octobre 1886, le train express de Bordeaux — deuxièmes et troisièmes classes — avait eu plus d'une heure de retard et le service de l'arrivée s'en ressentait...

(1889)

Lire

La rue des Cinq-diamants

par

Jules Lermina

Un plus érudit découvrira l'origine de ce nom singulier, la rue des Cinq-Diamants.

L'étude consciencieuse qui a été faite pour le vieux Paris tentera quelque explorateur des anciennes banlieues annexées : et quel champ plus vaste sera offert à sa curiosité que l'étrange et hideux quartier de la Butte-aux-Cailles ?

(1881)

Lire

Saviez-vous que... ?

En 1920, on pouvait trouver un avertisseur public d''incendie à l'angle des rues Watt et du Chevaleret ainsi qu'au 31 quai de la Gare.

*

* *

La statue de Jeanne d'Arc située boulevard Saint-Marcel est due au sculteur Émile-François Chatrousse renommé pour être représentatif de l'art du Second Empire.

La statue de Jeanne d'Arc située boulevard Saint-Marcel est due au sculteur Émile-François Chatrousse renommé pour être représentatif de l'art du Second Empire.

*

* *

La surface du 13è arrondissement est exactement de 714,6 hectares.

*

* *

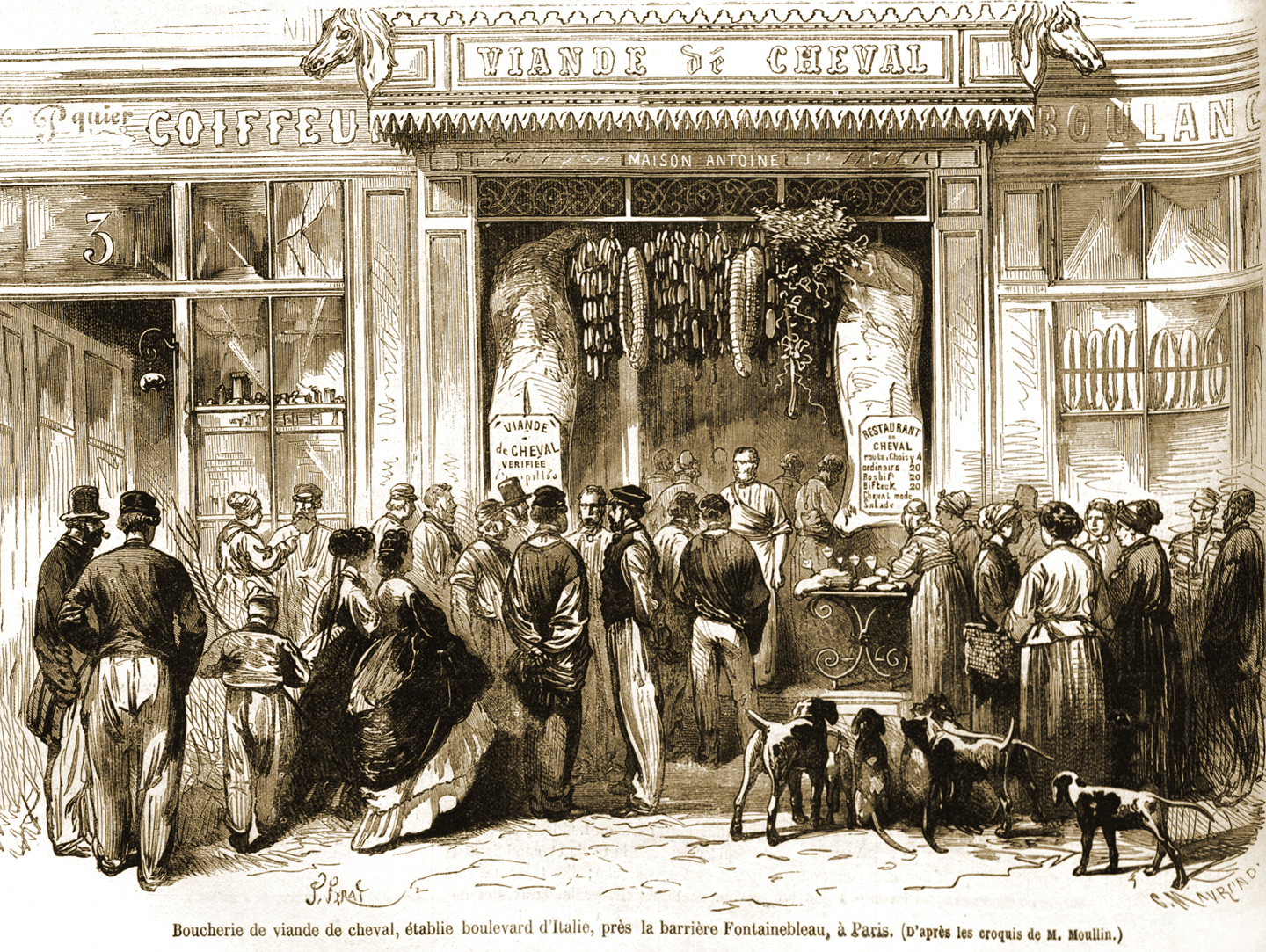

La première boucherie de viande de cheval a été ouverte le lundi 9 juillet 1866, boulevard d'ltalie, 3, ancienne barrière de Fontainebleau. Le prix de cette viande, qui était vendue sans os non adhérents aux morceaux (sans réjouissance), était d'environ deux tiers moins élevé que celui du bœuf.

La première boucherie de viande de cheval a été ouverte le lundi 9 juillet 1866, boulevard d'ltalie, 3, ancienne barrière de Fontainebleau. Le prix de cette viande, qui était vendue sans os non adhérents aux morceaux (sans réjouissance), était d'environ deux tiers moins élevé que celui du bœuf.

... et face à la Raffinerie Say, le tout avant la construction de la ligne 6 du métro.

Les rails que l'on devine au premier plan, en bas à droite, sont ceux du tramway venant de la rue Jeanne-d'Arc.