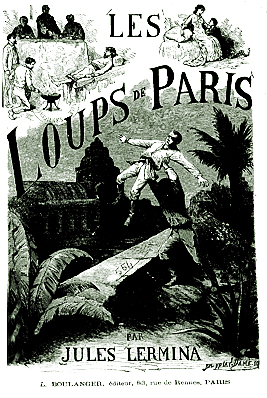

La Butte-aux-Cailles

vue par Jules Lermina

Extrait de "Les Loups de Paris. — Les assises rouges" (1877)

VI

La rivière

morte

La nuit était épaisse.

Des rafales de vent couraient sur Paris, mêlant leur voix sinistre au murmure sourd qui monte, dans les ténèbres, de la grande ville endormie.

Minuit venait de sonner.

Il est —aujourd'hui encore – sur la rive gauche de la Seine, au-delà de la rue Mouffetard et de la Montagne-Sainte-Geneviève, un lieu étrange, sauvage, qui ressemble à ces vastes espaces de l'Asie, que l'imagination de nos ancêtres croyait avoir été désolés par quelque cataclysme vengeur, à ces terres maudites sur lesquelles se serait abattu, au jour de la colère divine, le feu du ciel irrité.

Qu'on ne prenne pas ces quelques lignes pour une de ces hyperboles familières au romancier ; les faits qui se dérouleront dans les chapitres qui suivent ont pour théâtre des lieux inconnus des Parisiens, trop affairés ou trop insouciants pour quitter le centre de leurs occupations.

À l'époque où se déroule le drame que nous racontons, Paris était encore enserré dans une ceinture de murs noirâtres, coupés par les barrières monumentales dont quelques spécimens sont encore debout – aux docks de la Villette on à la barrière d'Italie. La ville étouffait sous la pression de ce carcan, et cependant à peine osait-on franchir ces portes s'ouvrant sur la banlieue dont le renom avait un caractère effrayant, comme tout ce qui est inconnu. Au-delà des quelques guinguettes, des restaurants à bon marché qui venaient s'établir aux dernières limites de l'octroi, ce n'étaient plus – surtout sur la rive gauche — que masures, ruelles boueuses, cités de misère et de crime. La banlieue était un refuge, nous allions dire un lieu d'asile.

L'action de la police y était difficile, la surveillance presque nulle…

La Butte-aux-Cailles – notamment – était le repaire de milliers d'individus chassés de la vie sociale, se cachant comme des fauves, sans cesse guettant l'occasion de se jeter sur la ville, qui excitait d'autant plus leur envie criminelle qu'ils en étaient plus éloignés.

Cette Butte-aux-Cailles existe encore – assainie relativement, il est vrai – mais toujours étrange. La colline monte avec une pente rapide, puis tout à coup elle tombe presque à pic, et, du sommet du monticule, à l'extrémité des dernières ruelles qui serpentent jusque à la cime, on voit se déroulant une vaste plaine sans végétation, sans maisons, sur laquelle quelques baraques délabrées font à peine une tache sombre…

Plus loin encore. Descendons.

Le sol de la plaine est creusé de cloaques, crevassé de fondrières dans lesquelles dort une eau bourbeuse et corrompue. Une odeur âcre vous saisit, c'est comme un étourdissement. De ces sentines infectes s'élève un brouillard jaunâtre dans lequel tourbillonnent des milliers d'insectes immondes…

Plus loin encore, le premier bras de la Bièvre, qui roule son eau brune et glauque. Quelques bâtiments se dressent sur la rive sèche hangars à poutres mal équarries, auvents soutenus sur des montants taillés à coups de hache et qui semblent les membres de quelque animal singulier ; tanneries, teintureries, lavoirs, largement espacés et qui semblent moisis comme s'ils étaient inexploités, tandis qu'au lointain se profile la silhouette de Bicêtre.

Puis, sur l'autre bord, la plaine recommence, irrégulière, brutale dans ses accidents. Ici, c'est une sorte d'îlot. Car la Bièvre s'est divisée en deux bras. Le sol est encore plus aride, plus triste ! Enfin, nous voici à ce second ruisseau formé par la Bièvre. Qui lui a donné ce nom effrayant la Rivière morte ?

Jamais appellation sinistre ne fut mieux justifiée. On y respire comme une odeur cadavérique. C'est silencieux et morne. Plus de fabriques. Il y a paralysie de la nature et de l'homme. Regardant la Rivière morte, on croirait qu'elle ne coule pas ; elle a des reflets d'acier et semble une de ces plaques métalliques sur lesquelles le feu a laissé la trace de ses morsures.

Cette nuit-là– nous l'avons — dit le temps était sec. Un vent aride pompait les dernières humidités du sol. Le ciel, chargé de nuages, ne laissait pas filtrer un seul rayon de lumière.

Sur les bords de la Rivière morte, il y eut jadis des tanneries ; mais les bâtiments ont disparu. Seules, quelques fosses subsistent, comblées peu à peu par les détritus de toutes sortes dont les déchargeurs viennent remplir les excavations du sol.

Dans une de ces fosses, transformée en terrier humain, trois hommes étaient réunis, accroupis sur un monceau de débris animaux ou végétaux, et éclairés faiblement par une lanterne qui jette un reflet jaunâtre.

Ces hommes, nous les connaissons.

L'un était grand, fort, aux formes athlétiques c'était Diouloufait, l'ancien compagnon, le complice de Biscarre, l'évadé de Toulon. Les deux autres ont déjà paru au cabaret de l'Ours dans cette matinée où Jacques, ivre de liqueurs, se croyait le jouet d'un songe.

C’est Bibet, dit la Curée, et Truard.

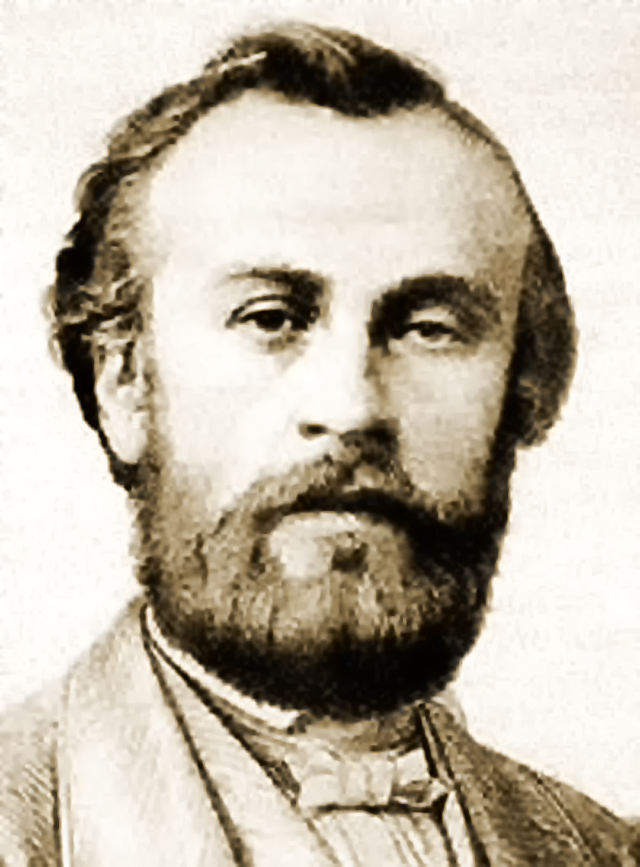

Jules Lermina (1839-1915)

Jules Lermina, né le 27 mars 1839 à Paris et mort le 23 juin 1915 à Paris, fut un romancier et journaliste. Il contribua à la création et au fonctionnement de la Bibliothèque populaire des Amis de l’Instruction du Treizième arrondissement qui était installée dans la Cité des Gobelins.

Lermina

avait théorisé, dès 1861, un vaste projet de bibliothèques de quartier : <br>"Notre Bibliothèque contiendra tous les

livres d'un usage journalier, toutes les œuvres qui peuvent être d'un secours réel au travailleur consciencieux : c'est

dira qu'elle réunira, autant du moins que ses ressources le lui permettront : Les littératures française et étrangère,

moderne et ancienne ; l'histoire ; la morale et la philosophie ; l'économie sociale et politique ; les sciences

abstraites ; la linguistique.

Parmi les publications modernes, elle rejettera les romans, et autres œuvres d'humour

(autrement dit de blague)".

La rue Giffard est l'ancien chemin de ronde de la Gare. Cette voie reçut son nom actuel en 1884. Henri Giffard, né le 8 février 1825 et mort le 15 avril 1882 à Paris, est un inventeur français, à qui l'on doit l'injecteur et le dirigeable propulsé par la vapeur.

La rue Giffard est l'ancien chemin de ronde de la Gare. Cette voie reçut son nom actuel en 1884. Henri Giffard, né le 8 février 1825 et mort le 15 avril 1882 à Paris, est un inventeur français, à qui l'on doit l'injecteur et le dirigeable propulsé par la vapeur.