La Mie de Pain

L’Éclair — 8 janvier 1906

Dans l’un des quartiers les plus déshérités de Paris, au delà de la place d’Italie, derrière la Butte-aux-Cailles, voici quinze hivers que, par l’inlassable dévouement d’un homme de bien, la Mie de Pain vient en aide à des milliers et des milliers de malheureux.

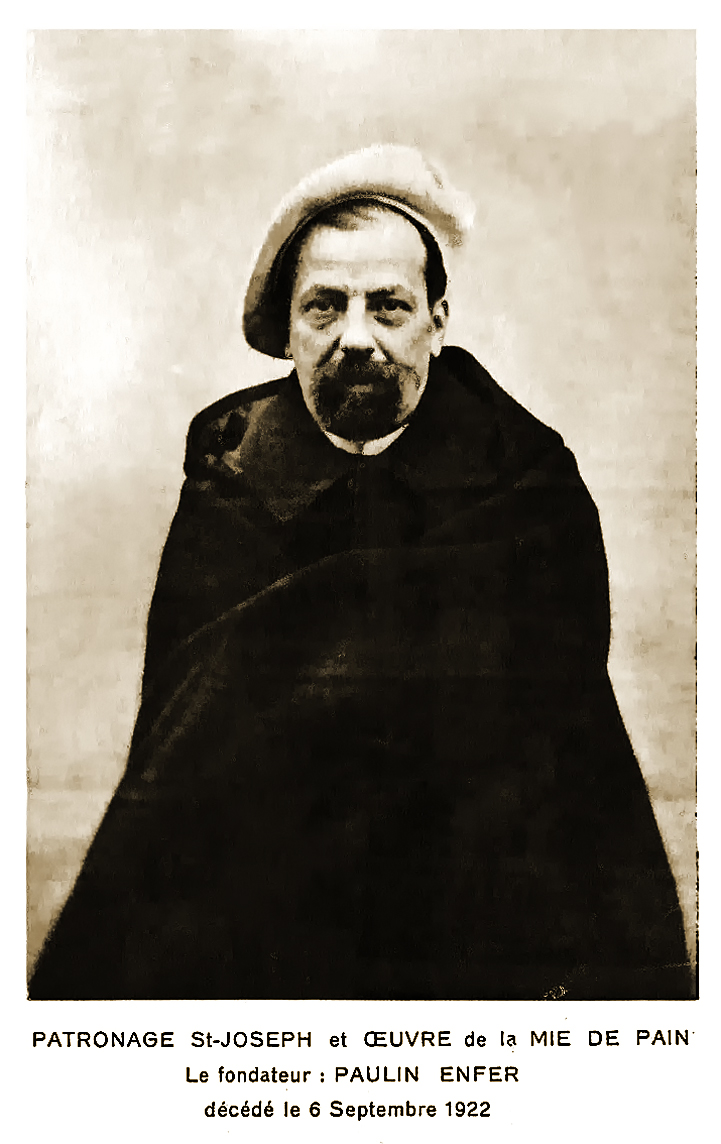

C’est, en effet, pendant le rude hiver de 1891, que M. P. Enfert, directeur du patronage de Saint-Joseph de la Maison-Blanche, songea à utiliser et à grouper le zèle charitable des apprentis et des jeunes ouvriers de son patronage : ceux-ci, déjà, parcouraient les masures et les mansardes du quartier, visitant les vieillards, les infirmes, tous ceux qu’abattait la misère, leur portant, prélevé sur leur modeste salaire, le petit secours, quelquefois le morceau de pain qui empêche de mourir de faim.

M. Enfert voulut rendre régulier et quotidien l’exercice de cette charité et il convia les enfants de son patronage à venir, la journée de travail terminée, se mettre au service des malheureux pour leur préparer, chaque soir, une soupe réconfortante.

Et voilà quinze hivers que des générations successives de jeunes ouvriers, ne regardant pas, puisque c’est pour le bien, à prolonger de quelques heures la journée déjà si longue et si dure, se mettent gaillardement à l’ouvrage, épluchent les pommes de terre, taillent le pain, préparent de vastes bassines de bouillon, qu’ils vont servir eux-mêmes tout à l’heure aux malheureux.

Ce sera dans un réfectoire, vaste salle dont les murs blanchâtres portent pour tout ornement un crucifix que surmonte cette inscription : « Aimez-vous les uns les autres » et, dans le fond, entre deux affiches contre l’alcoolisme, sur un écusson, ces mots : « Dieu et Patrie ».

Cent cinquante malheureux peuvent prendre place autour de longues tables où viendront s’aligner les gamelles qu’y apportent les jeunes gens, en tablier blanc, le béret sur la tête, empressés à servir ceux qui souffrent. Puis, leur frugal repas absorbé, M. Enfert leur dit quelques réconfortantes paroles, et ils s’en vont, sans poussée ni tumulte, faisant place à ceux qui, dehors, attendent leur tour : chaque soir, il en vient ainsi de cinq cents à huit cents et chaque hiver, la Mie de Pain distribue de 50,000 à 60,000 litres de soupe.

Mais l’œuvre de M. Enfert ne se borne pas là : Où dormiront ces malheureux ? On pensa d’abord à leur offrir un gîte dans le patronage même, mais on dut y renoncer à cause du personnel et du matériel qui auraient été nécessaires. M. Enfert distribue simplement, à ceux qui n’ont pas d’abri, des bons de logement grâce auxquels ils sont accueillis dans les garnis du quartier.

Telle est l’œuvre admirable qui, depuis tant d’années, a sauvé des milliers de malheureux. Mais si les dévouements ne manquent point à la Mie de Pain, c’est de la Providence seule qu’elle attend ses ressources et, pour continuer son œuvre, M. Enfert fait appel à la charité de tous. Il y a deux moyens de collaborer efficacement avec cet homme de cœur : la Mie de Pain a ouvert une loterie dont chaque billet représente une bonne soupe pour quelques malheureux ; on peut encore envoyer une offrande, si petite soit-elle, au 54 de la rue Bobillot, là où se trouve le réfectoire, où, par surcroît, on distribue aux pauvres, des bons de couchage et des bons de pain — là où se trouvent encore un vestiaire, un service de consultations médicales gratuites, un service de bains, douches, hydrothérapie, massage et pansement gratuits, un bureau de correspondance, car cette œuvre qui pourvoit à tous les aspects et à tous les besoins de la misère prolonge ses efforts bienfaisants en rendant leur famille aux malheureux, en leur faisant délivrer leurs papiers d’état-civil, en les rapatriant dans le village où, définitivement, ils retrouveront du travail et du pain.

Mais il est urgent d’intervenir : les ressources manquent et les malheureux ont faim.

A lire également

La voiture de « la Mie de pain » - Le Figaro – 5 mars 1897

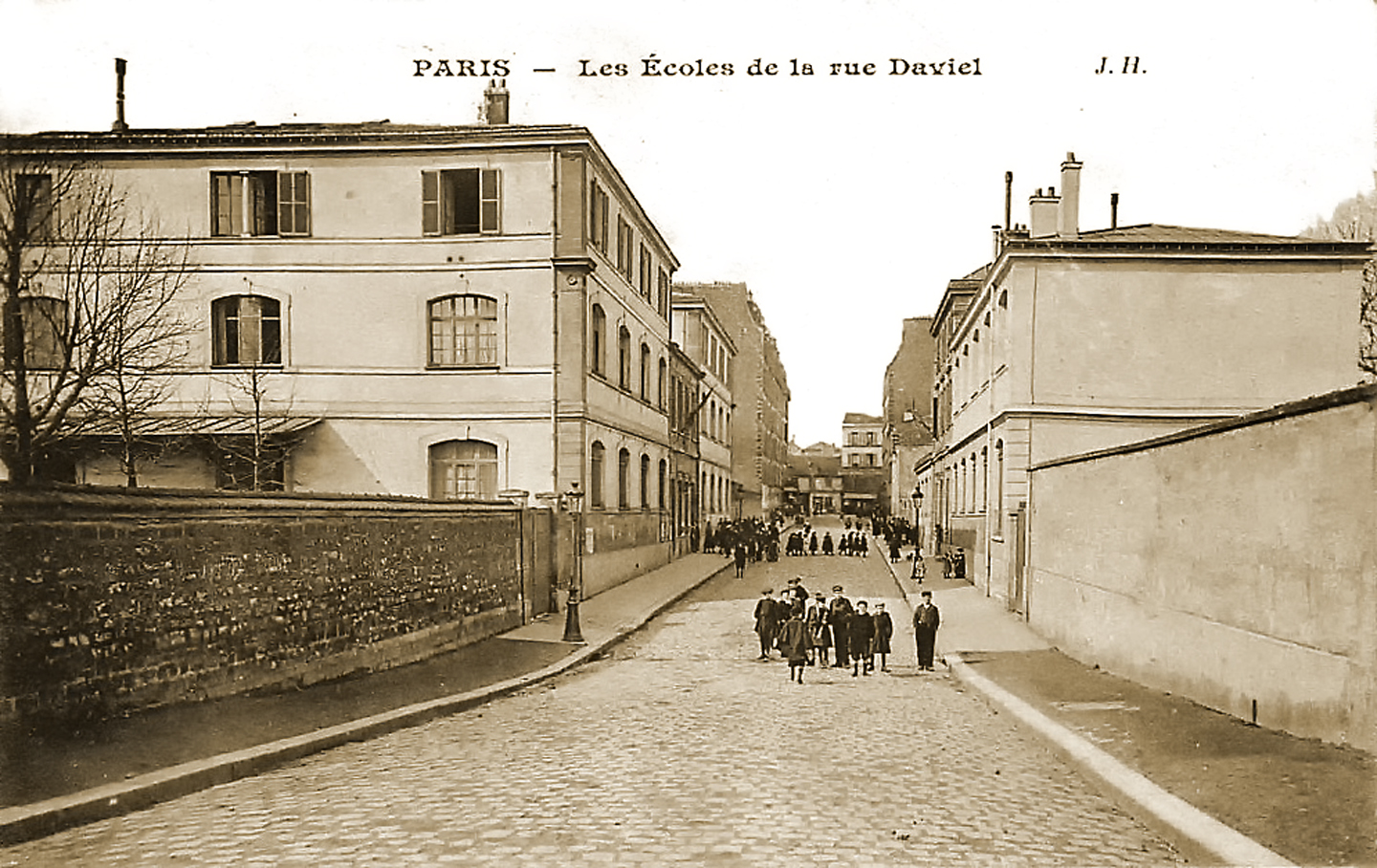

En octobre 1936, une épidémie de diphtérie sévissait parmi les enfants fréquentant les écoles de la rue Daviel et habitant dans l’îlot insalubre de la Glacière. Huit cas dont un mortel étaient établis à la date du 31 octobre.

En octobre 1936, une épidémie de diphtérie sévissait parmi les enfants fréquentant les écoles de la rue Daviel et habitant dans l’îlot insalubre de la Glacière. Huit cas dont un mortel étaient établis à la date du 31 octobre.