Une Descente imprévue

Le Petit- Parisien — 5 juin 1901

Le ballon « Le Rêve », d'une contenance de mille mètres cubes, monté par M. le comte Henry de la Vaulx et M. et Mme Dugué de la Fauconnerie, partait dans l'après-midi d'hier de l'usine à gaz de la Plaine-Saint-Denis, pour exécuter une ascension libre.

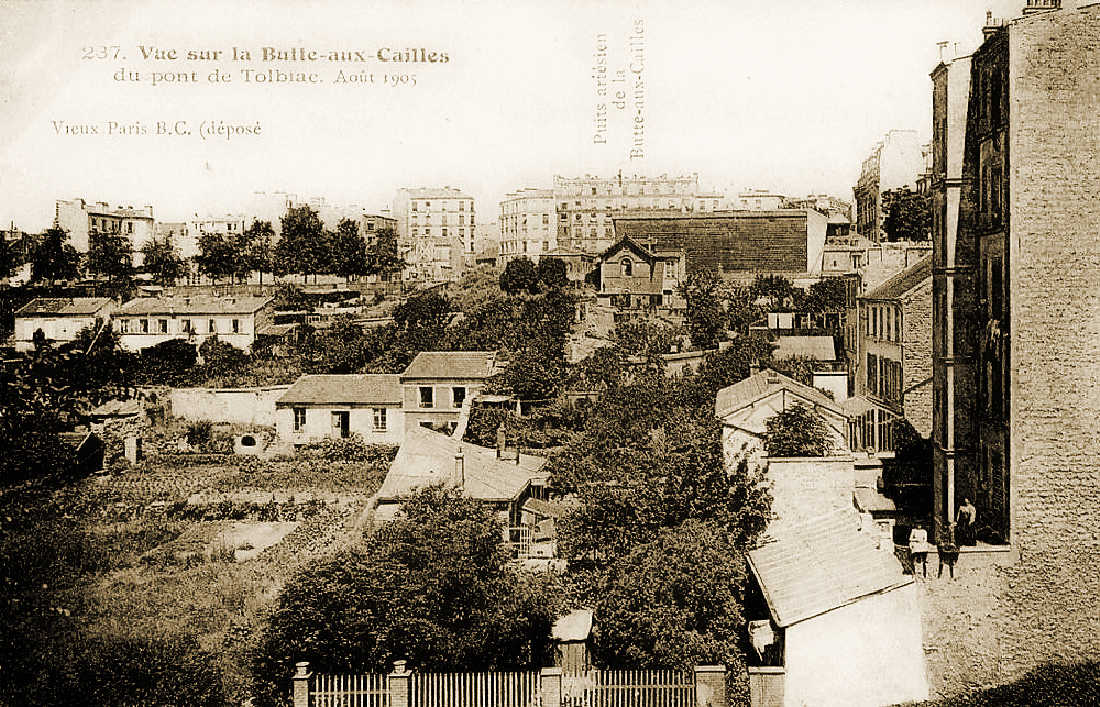

Pris dans un courant circulaire, l'aérostat, plana longtemps sur Paris, sans pouvoir s'élever. Vers huit heures du soir il se trouvait à une faible hauteur au-dessus du quartier de la Maison-Blanche, dans le treizième arrondissement, quand le comte de la Vaulx, remarquant dans l’enveloppe quelques symptômes de dégonflement, décida l'atterrissement.

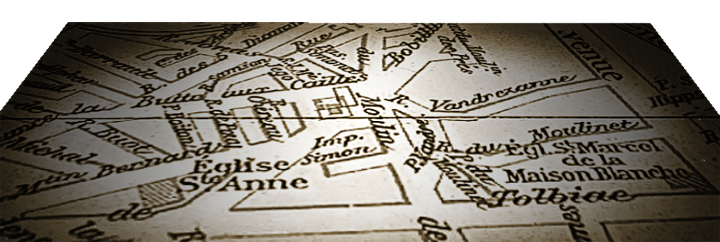

L'aéronaute, profitant du passage au-dessus de terrains sans habitations, ouvrit la soupape, et bientôt, après quelques secousses, le ballon touchait terre dans le jardin de Mme veuve Dubois, situé an n°3 de l'impasse Simon, dans la rue du Moulin-des-Prés.

En quelques minutes, toute la population du quartier reflua vers le point de la chute, et il fallut que M. Maillot, officier de paix, organisât un service d'ordre pour protéger et le ballon, qu'on avait commencé à tirailler, et les jardins, dans lesquels de nombreux dégâts ont été commis.

L'agent Poutrier, aidé de MM. Henri et Jean Dumenïl, marchands des quatre-saisons, et de nombreux curieux procédèrent au dégonflement de l'aérostat, qu'ils remisèrent chez M. Jousset, entrepreneur de travaux publics au numéro 36 de la rue du Moulin-des-Prés.

En procédant au dégonflement, M. André Payeur, charretier demeurant 24, rue de la Butte aux-Cailles, fut surpris par les émanations du gaz, qui le suffoquèrent. Ce n'est qu'après un quart d'heure de soins qu'il put reprendre connaissance et regagner son domicile.

Les aéronautes purent se remettre de leur émotion chez M. Jousset qui s'employa à leur faire oublier les inquiétudes que leur avait causé cette descente inopportune, que Mme Dugué de la Fauconnerie, le premier moment d'émoi passé, a déclaré fort originale.

A lire également