L'épidémie de la Maison-Blanche.

Le Matin — 7 septembre 1890

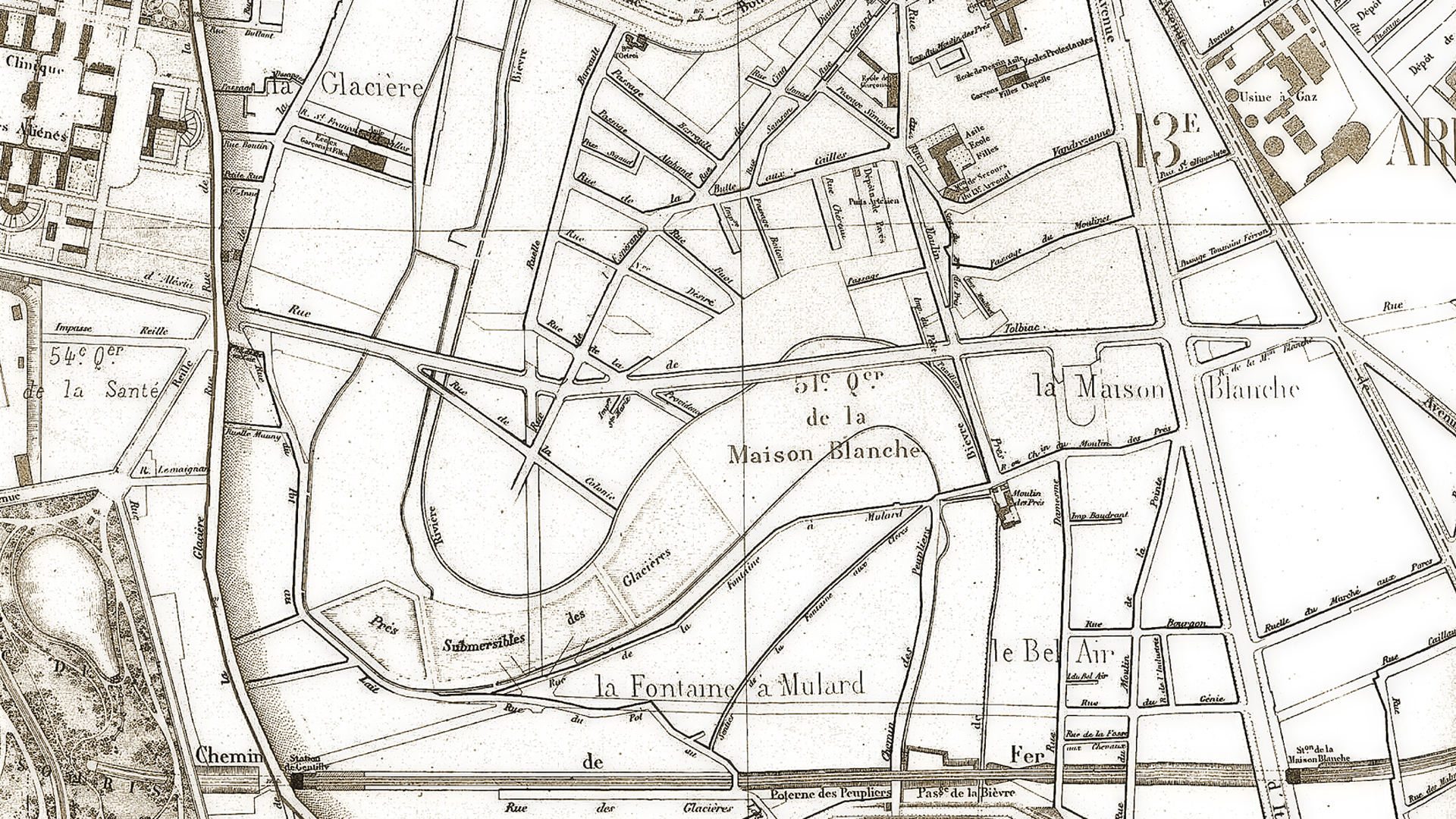

On signale, dans le quartier de la Maison-Blanche, une épidémie de variole et de dysenterie qui sévit tout particulièrement sur les enfants en bas âge. Dans l’espace de deux mois environ, les habitants des maisons de la rue du Moulin-des-Prés comprises entre les numéros 40 et 50 ont perdu : M. Lecomte, un enfant de deux ans ; M. Pouint, un enfant de vingt-huit mois ; M. Schneider, un enfant de cinq mois ; M. Detroyat, un enfant de huit mois ; M. Chevalier, un enfant de vingt-huit mois ; M. Deleizette, deux enfants, l'un de quatre ans, l'autre de deux ans, et cela à quinze jours d’intervalle ; M. Gaudrin, un enfant de quinze mois ; M. Montmignon, un enfant de dix-neuf mois ; enfin, le balayeur du quartier, un enfant de sept ans, soit dix enfants pour cinq immeubles relativement peu peuplés.

Ces décès multipliés ont provoqué dans le quartier une profonde et bien légitime émotion. On les attribue généralement aux émanations putrides qui se dégagent de l'ancien lit de la Bièvre, ainsi qu'à des causes plus récentes que nous relatons plus loin.

On sait que jadis, dans sa traversée de Paris, la Bièvre, se dirigeant d'abord vers les Gobelins, recevait en passant les eaux sales des peausseries et des tanneries qui, du boulevard d'Italie à la rue Monge, longeaient ses rives, et, devenue fétide et noire, allait se jeter dans la Seine. Ainsi corrompue et dégageant des émanations pestilentielles, elle devenait un danger public. On remédia à ce danger en creusant au ruisseau, sur plusieurs points, une voie souterraine et en comblant certaines parties de son ancien lit.

La rue du Moulin-des-Prés, ainsi que nous l’avons dit plus haut, se trouve sur l'une des berges du ruisseau de la Bièvre, mais près d'une des parties aujourd'hui desséchées de ce ruisseau. Sur la berge opposée s'étend un immense terrain vague, bosselé de-ci de-là par des amas de détritus et de gravois et qui depuis plusieurs années sert de décharge à la ville.

De cet endroit s'échappent, depuis qu'il a été ainsi transformé, des exhalaisons méphitiques. Les habitants des maisons voisines adressèrent, en 1887, une plainte à la ville de Paris. Le conseil municipal s'occupa de leur réclamation dans sa séance du 21 décembre de la même année, mais il passa outre. Le 28 janvier 1889, à la requête de M. Texier, commissaire du bureau de bienfaisance de l'arrondissement, M. Paul Brillié, huissier, allait constater l'état de la décharge et voici en quels termes il rédigeait son procès-verbal.

« Déférant à la réquisition qui précède, je me suis transporté aujourd'hui, à six heures du matin ; rue du Moulin-des-Prés, 77, et j'ai parcouru les terrains servant de décharge à la Ville. J'ai constaté notamment, malgré la température peu élevée, que la puanteur y est tellement grande qu'il n'y a rien d'étonnant que le voisinage soit insalubre. De certains endroits, des vapeurs s'échappent du sol où pourrissent toutes sortes de matières.

J'ai même vu et ramassé un crâne et plusieurs ossements que j'ai portés dans la maison de mon requérant, ce qui indiquerait que les terres rapportées proviendraient d'un cimetière quelconque. Ayant cherché, en interrogeant les voituriers qui amenaient les déblais, à découvrir quelle était la provenance de ces déblais je n'ai pu obtenir aucun éclaircissement à ce sujet, chacun d'eux se renfermant dans le silence à cet égard, Ayant interrogé de plus différents habitants du quartier, je les ai trouvés tous unanimes dans leur juste plainte, plusieurs, même très affectés, tant des nombreux décès récents du quartier que des lugubres découvertes d'ossements que leurs enfants font chaque jour dans l'endroit où j'étais.

» En foi de quoi, etc. »

Le procès-verbal de Me Brillié fut signifié le 30 janvier 1889 au préfet de la Seine. Comme la plainte précédente, cette signification resta sans effet. Les habitants adressèrent alors au préfet la pétition suivante :

« Les soussignés ont l'honneur de porter à votre connaissance qu'il a été déchargé des tombereaux contenant une très grande quantité d’ossements humains à dix mètres de nos immeubles et le nombre en était si grand que les enfants jouaient continuellement à la boule avec les crânes.

On sait également qu'à plusieurs reprises déjà des fouilles ont été faites dans le cimetière de Clamart pour rechercher les cendres de Mirabeau. Elles étaient toujours restées infructueuses et on paraissait les avoir abandonnées. Il n'en était rien cependant.

Une école municipale a été construit, il y a quelques années au numéro 66 du boulevard Saint-Marcel. La cour de ce bâtiment est mitoyenne à l'amphithéâtre de Clamart. Or, l'emplacement sur lequel se trouve l'école faisait, comme l'amphithéâtre, partie de l'ancien cimetière Sainte-Catherine, et c'est la place même qui, pendant la Révolution, en 1793, était affectée à la fosse commune, et plus spécialement à l'inhumation des suppliciés.

On a songé que les restes de Mirabeau pouvaient bien se trouver là, et on a profité des vacances pour faire des fouilles. Les travaux ont porté sur un espace de neuf mètres de longueur environ et de sept mètres de large.

Comme les recherches précédentes, celles de cette année sont demeurées vaines. Les ouvriers n'ont pas trouvé la bière de plomb qui contient les restes du tribun. En revanche, ils ont dû déterrer un grand nombre d'ossements et de débris de cercueils.

Les fragments de squelettes, ainsi exhumés, ont, comme de coutume, été livrés aux pompes funèbres pour être transportés aux Catacombes, mais le triage de la terre et des ossements a été fait avec négligence et des scènes analogues à celles que nous signalons plus haut se produisent depuis quelques jours dans la décharge de la rue du Moulin-des-Prés.

C'est là, en effet, que les mauvaises terres provenant des fouilles du boulevard Saint-Marcel sont en ce moment transportées.

Les fragments de cercueil exhumés, également transportés là, y sont brûlés tous les matins et la fumée qui s'en dégage répand une insupportable odeur. »

Malgré les défenses qui leur sont faites et avec l'insouciance de leur âge, les enfants du quartier s'introduisent actuellement dans la décharge et ils s'y amusent avec les fémurs et les tibias qu'ils découvrent à chaque pas.

Le commissaire de police du quartier de la Maison-Blanche, M. Siadoux, a visité hier matin la décharge publique de la rue de Tolbiac et a constaté, qu'elle renfermait un grand nombre de squelettes auxquels adhéraient encore des lambeaux de chairs en putréfaction. Sur ce charnier infect, voltigent des mouches charbonneuses.

Le magistrat a informé de ces faits le préfet de police qui, de concert avec le préfet de la Seine, a pris des mesures pour que tous les débris humains, qui sont pour la santé des habitants du quartier un danger permanent, soient immédiatement détruits.

Le 13 septembre, le Matin et le Temps publiait ce petit texte sans aucun commentaire.

Rumeurs exagérées

Le Matin — 13 septembre 1890

L’Administration communique aux journaux la note suivante relative à la pseudo-épidémie de fièvre infectieuse qui se serait déclarée, ces temps derniers, dans les quartiers de la Glacière et de la Maison-Blanche.

« De l'enquête ordonnée par le préfet de la Seine, au sujet des faits qui se seraient produits dans le quartier de la Glacière, il résulte qu'eu effet des terres contenant quelques débris il ossements ont été déchargées dans un terrain de la rue de Tolbiac, par suite d'un triage insuffisant au moment du chargement du boulevard Saint-Marcel.

» Contrairement à ce qu'on a annoncé, on n'a brûlé aucun débris provenant des sépultures. Les matières brûlées consistaient en vieux papiers, débris de toitures, etc.

« Enfin, aucune maladie épidémique causée par les travaux n'existe dans le quartier. On n'a constaté qu'un seul décès, du 1er août au 7 septembre, dans la rue du Moulin-des-Prés. »

Sur l'épidémie de la Maison-Blanche (1890)

Le contexte

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro - 19 aout 1867)

- La Butte aux Cailles (1877)

Les faits

- La Lanterne du 19 juillet 1890

- La Peste (La Lanterne - 6 septembre 1890)

- Le charnier de la Bièvre (Le Gaulois - 5 septembre 1890)

- L'épidémie de la Maison-Blanche (Le Figaro - 7 septembre 1890)

- L'épidémie de la Maison-Blanche (Le Matin - 7 septembre 1890)

- L'épidémie de la Bièvre (La Lanterne - 14 septembre 1890)

Dans la nuit du 1er au 2 juin 1918, une bombe lâchée d'un avion allemand causait des dégâts au 11 passage du Moulinet. Des dégâts importants étaient également constatés au 152 de la rue de Tolbiac.

Dans la nuit du 1er au 2 juin 1918, une bombe lâchée d'un avion allemand causait des dégâts au 11 passage du Moulinet. Des dégâts importants étaient également constatés au 152 de la rue de Tolbiac.