La Peste

La Lanterne — 6 septembre 1890

Quinze enfants morts en quelques jours

La Butte aux cochons. — Un cimetière en plein vent. — Tombereaux

chargés d'ossements.

— Un quartier dans la désolation.

La Bièvre est un ruisseau tout noir

Qui sent comme un goût d'urinoir…

chantait ce pauvre Rivoire, qui chantait si lugubrement la triste épopée d'un grelotteux de la Glacière.

La Bièvre est depuis plusieurs années, reléguée sous terre : elle circule en de tristes canaux souterrains et n'arrose plus dans Paris, que les peaux encore puantes que lavent les mégissiers de la ruelle des Gobelins en ses eaux multicolores, ici blanches et écumeuses, plus loin rouges et vineuses, ou violettes ou noires.

Et l'on comble sa vallée si pittoresque ; on réunit les unes aux autres les buttes et les monticules qui bordaient la rivière.

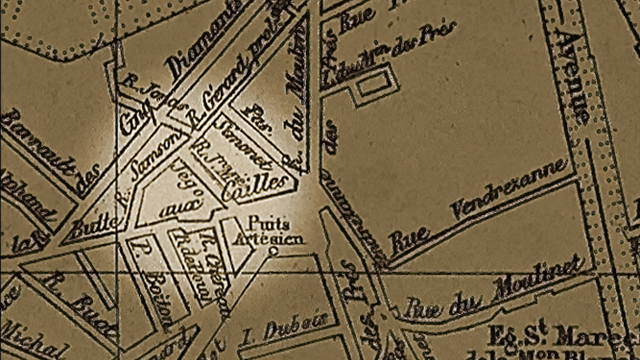

D'immenses travaux de nivellement Sont entrepris entre la Butte-aux-Cailles et la Butte-aux-Cochons. Mais savez-vous de quels débris, de quels décombres on emplit la vallée de la-Bièvre ?

Un charnier

Hier, une lettre d'un correspondant nous informait qu'une maladie épidémique s'était déclarée, à la Butte-aux-Cailles, à la suite d'exhalaisons pestilentielles, et qu'il avait perdu deux enfants en moins de huit jours.

Nous nous sommes rendus dans cet étrange coin du vieux Paris, que décrivit si poétiquement Huysmans dans ses « vieux quartiers de Paris ».

Nous voici dans la rue du Moulin des Prés. Au niveau du pont de Tolbiac, voici tout à coup la rue qui s'éboule, qui s'effondre en un terrain immonde, où poussent quelques touffes d'herbes jaunes, et qu'entourent de misérables maisons.

C'est la plaine de la Bièvre. Des terrassiers déchargent des tombereaux. Des lourds véhicules s'écroulent des amoncellements d'ossements jaunis, de fémurs, de tibias, de vertèbres et de crânes.

La plaine est couverte, en tous points, de ces ossements humains ; et les petits enfants courent, s'amusent dans ce vaste square, où les fleurs sont remplacées par des débris de squelettes.

Le mal

Mais les émanations qui s'exhalent de la plaine sont mortelles à ces petits êtres. Quinze enfants sont morts, atteints par un mal inconnu implacable.

Certaines familles ont été terriblement éprouvées : elles ont perdu coup sur coup deux enfants.

Nous citerons des noms, au hasard, pour prouver la véracité de notre récit.

Mmes Lecomte, Dalezenne, Pouin, demeurant 46, 48 et 50, rue du Moulin-des-Près, pleurent, chacune, deux petits morts en moins de deux semaines.

La maladie qui frappe les pauvres petits n'est cataloguée dans aucune pathologie. Les médecins qui soignent les malades sont stupéfaits. L'épidémie présente les symptômes du choléra, de la variole, du croup tout à la fois.

En deux jours, le mal accomplit son œuvre : ses progrès sont terribles, la fatale terminaison inévitable.

Un habitant du quartier, qui a certaines notions d'histoire naturelle, a recueilli une centaine de mouches charbonneuses, à tête rouge, dans la plaine de la Bièvre. Il les a conservées dans un flacon :

— Ce sont, dit-il, mes pièces à conviction.

Réclamations inutiles

Quand on commença à décharger ces tombereaux d'ossements, presque à leurs portes, les habitants de la rue du Moulin-des-Prés protestèrent.

Ils adressèrent au préfet de la Seine une pétition ; mais on ne répondit pas à leurs plaintes. Les décharges continuèrent.

Quand survinrent les premiers décès causés par les émanations cadavéreuses, les habitants firent faire, par ministère d'huissier, signification au préfet de la Seine de cesser ces déchargements de squelettes sur la plaine.

On envoya alors deux balayeuses pendant deux jours dans la rue.

Mais on ne prit pas même les plus élémentaires précautions de désinfection. On ne répandit sur les terrains voisins ni acide phénique, ni chlorure de chaux.

Et c'est en vain que chaque jour ces pauvres gens désolés ont cherché quelque secours à l'Hôtel de Ville, on les a renvoyés de bureaux en bureaux. Les conducteurs de la voirie ont reçu, avec leur aménité bien connue, leurs récriminations, ni justes, ni légitimes !

Un bûcher

Tous les matins, à huit heures, les terrassiers allument dans la plaine un immense bûcher sur lequel on brûle les débris de cercueils qui contiennent les squelettes et des parties de cadavres qui sont demeurées intactes dans la terre.

À midi, hier, cet horrible bûcher flambait encore. Une fumée âcre, épaisse, emplissait l'atmosphère de miasmes putrides.

Pour entretenir le feu, les hommes jetaient de pleins vases de goudron sur les crânes et les tibias.

Nous avons vu parmi les horribles débris recueillis sur le charnier une tête d'enfant, récemment ouverte, pleine encore d'une bouillie noire, qui est la cervelle, les cheveux adhéraient encore au crâne !

— Monsieur, monsieur, nous criaient hier ces pauvres gens, si la presse ne nous défend pas, nous pourrirons tous dans ce trou !

Le 13 septembre, le Matin et le Temps publiaient ce petit texte sans aucun commentaire.

Rumeurs exagérées

Le Matin — 13 septembre 1890

L’Administration communique aux journaux la note suivante relative à la pseudo-épidémie de fièvre infectieuse qui se serait déclarée, ces temps derniers, dans les quartiers de la Glacière et de la Maison-Blanche.

« De l'enquête ordonnée par le préfet de la Seine, au sujet des faits qui se seraient produits dans le quartier de la Glacière, il résulte qu'eu effet des terres contenant quelques débris il ossements ont été déchargées dans un terrain de la rue de Tolbiac, par suite d'un triage insuffisant au moment du chargement du boulevard Saint-Marcel.

» Contrairement à ce qu'on a annoncé, on n'a brûlé aucun débris provenant des sépultures. Les matières brûlées consistaient en vieux papiers, débris de toitures, etc.

« Enfin, aucune maladie épidémique causée par les travaux n'existe dans le quartier. On n'a constaté qu'un seul décès, du 1er août au 7 septembre, dans la rue du Moulin-des-Prés. »

Sur l'épidémie de la Maison-Blanche (1890)

Le contexte

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro - 19 aout 1867)

- La Butte aux Cailles (1877)

Les faits

- La Lanterne du 19 juillet 1890

- La Peste (La Lanterne - 6 septembre 1890)

- Le charnier de la Bièvre (Le Gaulois - 5 septembre 1890)

- L'épidémie de la Maison-Blanche (Le Figaro - 7 septembre 1890)

- L'épidémie de la Maison-Blanche (Le Matin - 7 septembre 1890)

- L'épidémie de la Bièvre (La Lanterne - 14 septembre 1890)