Les assiégés de la cité Jeanne-d'Arc se sont rendus ce matin

Paris-Soir — 3 mai 1934

Ce fut l'arrestation du député communiste Lucien Monjauvis, qui mit le feu aux poudres. La nouvelle, ayant rapidement gagné le treizièmé arrondissement, décupla la fièvre qui, depuis le matin, régnait dans le quartier de la Gare. Dix voix, cent voix, mille voix, répétèrent : « Ils ont arrêté Monjauvis ! »

L'agitation croissait.

À 20 heures, un cortège se forme et, par les rues Nationale et Jeanne d'Arc, tenta d'arriver au boulevard de la Gare.

Les agents s'interposèrent. Des barrages furent établis. On attendit des renforts pour disperser les manifestants.

Ceux-ci mirent à profit ce court répit.

La cité Jeanne-d'Arc s'offrait à eux ; ils y établirent leur centre de résistance.

Pendant ce temps, les chauffeurs de taxi qui descendaient la rue Nationale étaient contraints de stopper. On les força à descendre. Des poings menaçants se tendirent vers eux ; ils reçurent quelques horions, puis on les laissa aller après avoir crevé leurs pneus. -

Des femmes s'étaient jointes à la foule ; exaspérées, elles appliquaient des coups de bouteille sur les carrosseries des autos.

La cité de la misère

Pour comprendre ces violences, il faut connaître la cité Jeanne-d'Arc, une des hontes de Paris.

De la rue Jeanne-d'Arc à la rue Nationale, imaginez un étroit boyau bordé de hautes bâtisses enfumées, aux fenêtres privées de volets, décrépites, sombres, tragiques. Des grilles de fer en défendent l'accès ; le pavé est inégal, pointu, souillé d'ordures. Au centre, une sorte de placette s'arrondit, limitée par un bâtiment de bois d'horrible aspect: ce sont les bureaux de la cité.

Là-dedans, 5.000 habitants vivent, parmi lesquels, on ne sait pourquoi, dominent de vieilles femmes, cassées par l'âge, et des gosses qui jouent dans le ruisseau.

Les hommes, tout le jour, travaillent.

Le soir seulement, on les voit rentrer chez eux et pousser, d'un geste las, la porte de leur taudis. Il n'y a pas une fenêtre qui reçoive un rayon de soleil.

Tout est terne, triste, et marqué de l'affreuse empreinte de la misère.

Plus d'une fois, les agents durent intervenir. « En 1917, m'a conté un habitant du quartier, il a fallu prendre la cité à la baïonnette. »

Un fort Chabrol

Donc, hier soir, les manifestants se mirent à dépaver la chaussée. Par leurs soins, deux barricades s'élevèrent, sur lesquelles furent entassés cent objets divers, une cuisinière, un vieux sommier, des caisses vides. Là-dessus, les manifestants plantèrent des drapeaux rouges et firent une décharge générale de leurs armes, sans blesser personne.

À 23 heures, on décida de profiter d'un calme apparent pour lancer en avant une poignée d'agents décidés ; mais des coups de feu crépitèrent. Derechef les policiers durent se replier ; mais, cette fois, ils emportaient deux blessés: l'agent Genard, atteint d'une balle au ventre, et son camarade Jamet, qu'un morceau de fonte avait touché à la tête.

Devant la tournure que prenaient les événements, M. Langeron, préfet de police, vint lui-même boulevard de la Gare, rejoindre M. Guichard. C'était la première grande manifestation de notre nouveau préfet et l'on peut dire qu'il y fit preuve de toutes les qualités de sang-froid, d'énergie et de modération qui justifièrent sa nomination, M. Bressot l'accompagnait. Au cours d'une longue conférence, ils décidèrent de mander le matériel d'assaut de la préfecture et de faire appel aux pompiers.

Le quartier présentait alors un air d'émeute. Rue Nationale, des coups de feu zébraient par moments l'obscurité.

Quelque 100 mètres plus loin, des camions arrivaient, débarquant sans cesse des renforts.

L'assaut

L'assaut fut donné à 2 h. 30.

On lança d'abord en avant une voiture de pompiers munie de projecteurs aveuglants. Derrière eux, des camions vides s'avancèrent à reculons, conduits par un seul chauffeur. Sous leur protection marchaient les gardiens de la paix, armés de revolvers, de matraques et revêtus de cuirasses.

La même opération avait lieu à chaque bout de la rue Nationale. Ainsi on pensait arriver aux barricades et les prendre d'assaut.

Ce fut chose facile, car, inondés par les jets d'eau des lances braquées sur eux par les pompiers, les mutins abandonnaient peu à peu le terrain. Ils se réfugiaient dans la cité, envahissaient les étages, barraient les portes des logements et s'embusquaient aux fenêtres.

D'autres s'étaient Introduits dans l'hôtel de Bretagne, un meublé voisin, et prenaient de nouvelles positions de combat. Il fallut pour les en déloger, livrer une bataille en règle. Par les croisées, les assiégés faisaient pleuvoir une grêle de pierres sur leurs ennemis. D' autres tiraient des coups de feu. Des poignes vigoureuses hissaient sur l'appui d'une fenêtre une lourde armoire à glace, qu'une poussée faisait choir en bas.

Une heure de combat fut nécessaire pour ramener le calme. Arrosés par les pompiers, désarmés par les agents qui, à leur tour forçaient les portes, les manifestants devaient céder à la force.

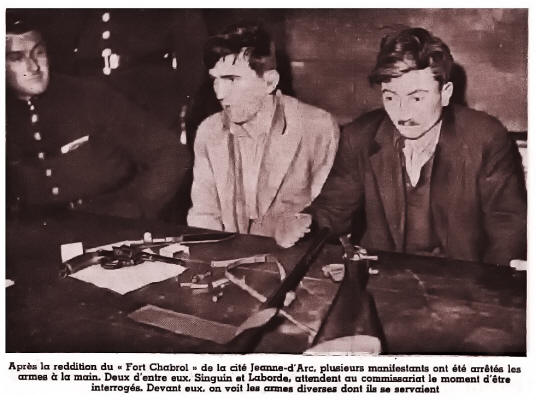

Plusieurs arrestations furent opérées, entre autres celle de Jean Sinquin, âgé de 30 ans, que l'on soupçonne d'avoir tiré sur le brigadier Jamet. Sinquin se défendit d'avoir tiré et dénonça un de ses camarades, Lenoblé, qui fut arrêté à son tour.

Des perquisitions aussitôt entreprises amenèrent la découverte d'une quantité d'armes sur laquelle la police fit main basse.

Le quartier retrouve son calme

En dépit de ce résultat, l'animation ne tomba que petit à petit. Les émeutiers cédèrent la place aux curieux et, dans le jour naissant, la foule commença à s'amasser autour des débris de toutes sortes qui jonchaient le sol.

Il fallut établir un service d'ordre sévère, qui ne cessa qu'à 8 heures du matin. On s'employait à redonner à la rue et à la cité leur aspect coutumier. Une équipe d'ouvriers de hâtaient de réparer la chaussée. D'autres déblayaient le terrain, empilant sur les camions de la voirie les débris des meubles disloqués.

Devant les grilles arrachées, les agents qui montaient la garde furent bientôt les seuls à rappeler l'effervescence de la nuit.

En résumé, l'émeute a fait parmi les policiers 7 blessés, qui ont été conduits à la Maison de santé des gardiens de la paix ; trois d'entre eux ont été hospitalisés.

13 arrestations ont été maintenues

Un fusil de chasse, un pistolet automatique et un poignard à cran d'arrêt fil furent dans le lot des armes saisies.

Nous avons rencontré, ce matin, à l'Hôtel de Ville, M. Louis Gelis, conseiller de Maison-Blanche, encore tout bouleversé des événements de la nuit.

— Mon premier soin, nous a-t-il dit, va être de demander au préfet de la Seine quand et comment l'administration compte indemniser les victimes de cette nuit, commerçants et automobilistes. Les dégâts subis par les innocents doivent être réparés dans le délai le plus bref.

138 arrestations

Le chiffre total des arrestations opérées à l'occasion du 11" mai dans la banlieue et à Paris, y compris celles de la cité Jeanne-d'Arc, s'élève à 138.

Chacun des cas a été examiné aujourd'hui ; on ignore encore combien d'arrestations seront maintenues.

À Alfortville, après la bagarre

Alfortville, après les heures dramatiques d'hier soir, a recouvré sa physionomie habituelle.

Seule, la rue Véron connaît encore une certaine effervescence. Des groupes d'ouvriers et de ménagères s'attardent à commenter les événements dont Us ont été témoins, pendant que des paveurs remettent en état la chaussée devant la cité ouvrière où s'éleva une barricade. On se montre, sur les murs et sur les vitres des Immeubles, les traces laissées par les balles de revolver.

Un camion emporte des bouteilles, des briques, voire des ustensiles de cuisine, qui jonchent le sol après avoir servi de projectiles.

On sent que la bagarre fut particulièrement ardente à cet endroit, où les commissaires Hussenet et Denoix, quinze agents et sept manifestante furent blessés.

Nous avons pris ce matin de leurs nouvelles. M. Hussenet, atteint d'une brique dans le dos, est soigné à son domicile. Son collègue, blessé à la tête, a été hospitalisé à la Maison de santé des gardiens de la paix. Leur état, à tout deux, n'inspire aucune inquiétude.

Parmi les gardiens, deux seulement, MM. Sériés et Longuesié, ont été sérieusement atteints.

Les manifestants blessés ont été transportés à la Salpêtrière. La plupart d'entre eux ont été atteints aux jambes.

Seul, M. Legras, qui a reçu une balle dans les reins, est dans un état grave.

Sur son lit d'hôpital, la tête entourée de bandages. M. Denoix nous a raconté la scène tragique.

Ajoutons que, sur quatorze arrestations, deux seulement ont été maintenues, celles de Pierre Delarbre, 41 ans, 28, rue Louis-Blanc, et Mackloufi Chérif, 44 ans. 25, rue Nicolon ; celui-ci est accusé d'avoir tiré plusieurs coups de feu sur les représentants de la force publique.

J. Jumel.

A lire également

A propos de la Cité Jeanne d'Arc

La cité Jeanne d'Arc fut construite entre 1869 et 1874 par un nommé Thuilleux, architecte et propriétaire de son état (49 rue Peyronnet à Neuilly) qui laissa son nom à un passage aujourd'hui disparu (et épisodiquement son nom à la cité), et fut démolie à partir de 1939 après une longue période d'évacuation. Entre temps, la cité fut un foyer de misère et de pauvreté autant qu'un lieu sordide et nauséabond à éviter. Avec la cité Doré, la cité Jeanne d'Arc est l'un des lieux du 13e sur lequel on trouve le plus d'écrits et de témoignages. On ne saurait donc ici proposer qu'une sélection.

Le nommé Thuilleux ne brillait pas particulièrement sur le plan de la philanthropie, ce n'était vraisemblablement pas son but.

Le Dr Olivier du Mesnil, dont il sera question plus loin, rapporte dans son ouvrage L'Hygiène à Paris (1890) que "la commission d'hygiène du XIIIe arrondissement s'est émue lorsqu'elle a vu s'élever cette immense bâtisse où se montre à la fois l'inexpérience du constructeur et son mépris absolu des règles de l'hygiène." Il ajoute que "la commission du XIIIe arrondissement ne s'est malheureusement préoccupée que de la question de sécurité ; il est dit en effet dans son procès-verbal du 28 mars 1870 que M. X. [Thuilleux] fait construire rue Jeanne-d'Arc des habitations extrêmement vastes qui ont donné des craintes au point de vue de la solidité, mais qu'après examen la commission, tout en constatant l'extrême légèreté des constructions, déclare qu'elles ne paraissent pas présenter quant à présent de causes d'insalubrité."

Les taudis que constituait la cité Jeanne d'Arc dès l'origine, attirèrent donc rapidement l'attention de la ville de Paris après une épidémie de variole et une inspection sévère se traduisit dans un rapport établi par le Dr du Mesnil à destination de la commission des logements insalubres. La ville prescrivit ensuite des mesures d'assainissement que Thuilleux s'empressa de contester devant le conseil de préfecture de la Seine (le Tribunal administratif d'aujourd'hui, jugement du 28 juillet 1881), lequel donna largement raison à la Ville, puis devant le Conseil d'État (arrêt du 1er aout 1884), lequel rejeta le recours introduit au motif que "les diverses causes d'insalubrité signalées par la commission des logements insalubres dans les maisons appartenant au sieur Thuilleux et formant la cité Jeanne d'Arc sont inhérentes à ces immeubles et proviennent de leur installation vicieuse..."

Des améliorations finirent pas être réalisées mais ne sortirent pas la cité de sa fange.

Thuilleux et ses successeurs profitèrent encore 30 ans de la manne que représentaient les loyers de la cité Jeanne d'Arc avant de la céder, en 1912, pour 800.000 francs à l'Assistance Publique qui sous la conduite de M. Mesureur, envisageait de réaliser une grande opération de création de logements à bon marché dans le secteur. Au moment de la cession, le ou les propriétaires de la cité tiraient un revenu net de 85.000 francs des 2500 locataires de la cité selon Le Matin du 2 novembre 1912.

Le projet de l'Assistance Publique ne se concrétisa pas notamment eu égard à refus des locataires de quitter les lieux et fut gelé par la guerre. La cité changea de mains en 1925 lorsque l'Assistance Publique renonça à ses activités dans le domaine de habitations à bon marché devenu celui des communes via leurs offices de gestion.

Devenue foyer d'agitation et enjeu politique, la démolition de la cité Jeanne d'Arc est une fois de plus décidée à la fin de l'année 1933 dans le cadre de la lutte contre les îlots insalubres. La mise en œuvre de cette décision prit du temps surtout après les évènements du 1er mai 1934 et l'organisation de la résistance aux expulsions par le PCF.

Les premiers temps

- Le Bazar Jeanne-Darc (1874)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- Conseil de préfecture de la Seine - 28 juillet 1881

- La Cité Jeanne-d’Arc (La Presse, 11 aout 1881)

- La cité Jeanne-d’Arc - Extrait de Paris horrible et Paris original (1882)

La période "Assistance Publique"

- Neuf cents chiffonniers déménagent (Le Matin, 2 novembre 1912)

- La cité Jeanne d’Arc vu par le Gaulois (Le Gaulois, 17 novembre 1912)

- Un Meeting des Locataires de la Cité Jeanne-d’Arc (1912)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

Dix ans de blocage

- Une injustice à réparer - Lucien Descaves, L’Intransigeant — 29 juin 1924

- La Ville de Paris va-t-elle enfin s'occuper de la cité Jeanne-d'Arc ? (1931)

- L'assainissement de la cité Jeanne-d'Arc (Le Temps, 17 janvier 1934)

- On va démolir la cité Jeanne-d’Arc (La Liberté, 21 janvier 1934)

Sur les évènements du 1er mai 1934

- Le « Fort Chabrol » de la cité Jeanne d’Arc (Excelsior, 2 mai 1934)

- La cité Jeanne d’Arc transformée en fort Chabrol, récit du Petit-Parisien

- Treize émeutiers de la Cité Jeanne-d’Arc ont été arrêtés hier matin, récit du Figaro

- La tentative d'émeute cette nuit rue Nationale, récit du Journal

- Les assiégés de la cité Jeanne-d'Arc se sont rendus ce matin, récit de Paris-Soir

La fin de la Cité Jeanne d'Arc

- Ventres vides, poings levés ! (L’Humanité — 3 juin 1934)

- André Marty aux côtés des locataires de la cité Jeanne-d'Arc contre l’entrepreneur Gervy (L’Humanité — 9 mai 1935)

- La cité Jeanne-d'Arc a été nettoyée de ses indésirables (Paris-Soir, 24 septembre 1935)

- Cité Jeanne-d'Arc - Les agents protègent les ouvriers démolisseurs des taudis (1935)

- Sous la protection de la police, des ouvriers ont entrepris la démolition de la trop fameuse cité Jeanne-d'Arc (Le Matin - 1935)

- Une rafle dans la cité Jeanne-d’Arc, repère de la misère et du crime (1937)

- Les ilots de la misère par Jacques Audiberti (1937)

Faits divers

- Un Drame du Terme (1902)

- Une cartomancienne assassine son ami (1921)

- La police devra-t-elle assiéger dans la cité Jeanne-d'Arc Henri Odoux qui blessa sa voisine ? (1935)

- L'ivrogne qui avait blessé sa voisine est arrêté. (Le Journal - 1935)

Autres textes de Lucien Descaves

La cité Jeanne d'Arc dans la littérature

- La Cité Jeanne-d'arc - Extrait de Paysages et coins de rues par Jean Richepin (1900)

- La Cité Jeanne d'Arc dans "Les mémoires de Rossignol" (1894)

- Extraits de "Un gosse" (1927) d'Auguste Brepson: