La Ville de Paris va-t-elle enfin s'occuper de la cité Jeanne-d'Arc ?

La démolition de ce boyau s'impose

Paris-Soir — 16 février 1931

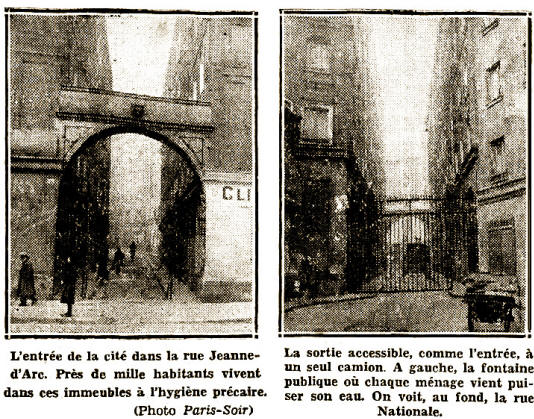

Près de la place d'Italie, entre la rue Jeanne-d'Arc et la rue Nationale, la cité Jeanne-d'Arc forme une sorte de boyau gluant, sombre, bordé de mornes bâtisses de cinq ou six étages aux murs zébrés de longues moisissures. Dès la tombée de la nuit, le coin n'est pas sûr. À chaque extrémité papillotent des becs de gaz. Le centre demeure obscur. Des ombres inquiétantes vont et viennent. C'est la cour des miracles des clochards du quartier.

Et pourtant, il ne faudrait pas croire que ce coin soit habité par des hors la loi. Loin de là. Les quelques milliers de quelque mille personnes — la population d'un gros village — qui vivent cité Jeanne-d'Arc sont tous locataires de la Ville de Paris.

Car c'est la Ville de Paris qui est la propriétaire de ce no man's land qu'elle ne se décide pas à moderniser.

— Il y a dix ans que j'occupe cette loge, nous dit un portier, et il y a dix ans que j'entends parler de démolition imminente et de reconstruction rapide.

Mais l'effort de la Ville se borne là. Des architectes viennent, prennent des mesures, disparaissent pour ne jamais revenir.

— Êtes-vous certain que les habitants de la cité tiennent tant que cela à être expulsés ?

— Mais certainement, à condition, bien entendu, de pouvoir revenir habiter les nouvelles maisons. En général, ce sont de braves gens, des ouvriers qui restent ici parce qu'ils ne trouvent rien ailleurs. Au premier étage, j'ai vingt locataires. L'un est surveillant au métro, l'autre conducteur de la T.C.R.P., celui-ci terrassier, celui-là gardien de la paix. Tous ont des enfants qui, faute de place dans la rue, en sont réduits à jouer sur les paliers, sans air, sans lumière.

Sans doute n'en est-il pas de même dans chaque immeuble. Mais, dans l'ensemble, la cité est paisible et laborieuse. De petites gens l'habitent, qui se résignent à la saleté et à l'ordure parce qu'ils ne peuvent faire autrement et que l'on trouve encore là des chambres à 30 francs par mois.

Il faut voir ces chambres, abominables taudis, puants, aux meubles délabrés, poisseux, en haut desquels, suinte une verdâtre humidité. Elles respirent la misère la plus horrible, la plus répugnante.

Les baraques de la zone, à Gentilly, elles-mêmes, avec leurs murs de planches, sont moins sordides.

Il paraît que la cité Jeanne-d'Arc dépend d'un gérant qui, lui-même, dépend directement de la Ville. On peut se demander ce que la Ville attend pour faire disparaître ce cloaque.

Ne va-t-on pas entreprendre sérieusement les travaux indispensables à l'hygiène la plus élémentaire ?

Pour l'instant, la vie continue semblable à ce qu'elle était il y a dix ans.

Les femmes vont toujours à la fontaine chercher leur eau ; les marchands de quatre-saisons crient les prix et la qualité de leurs légumes, et la nuit, clochards et repris de justice se réfugient sous les porches qu'on ne peut plus fermer.

A propos de la Cité Jeanne d'Arc

La cité Jeanne d'Arc fut construite entre 1869 et 1874 par un nommé Thuilleux, architecte et propriétaire de son état (49 rue Peyronnet à Neuilly) qui laissa son nom à un passage aujourd'hui disparu (et épisodiquement son nom à la cité), et fut démolie à partir de 1939 après une longue période d'évacuation. Entre temps, la cité fut un foyer de misère et de pauvreté autant qu'un lieu sordide et nauséabond à éviter. Avec la cité Doré, la cité Jeanne d'Arc est l'un des lieux du 13e sur lequel on trouve le plus d'écrits et de témoignages. On ne saurait donc ici proposer qu'une sélection.

Le nommé Thuilleux ne brillait pas particulièrement sur le plan de la philanthropie, ce n'était vraisemblablement pas son but.

Le Dr Olivier du Mesnil, dont il sera question plus loin, rapporte dans son ouvrage L'Hygiène à Paris (1890) que "la commission d'hygiène du XIIIe arrondissement s'est émue lorsqu'elle a vu s'élever cette immense bâtisse où se montre à la fois l'inexpérience du constructeur et son mépris absolu des règles de l'hygiène." Il ajoute que "la commission du XIIIe arrondissement ne s'est malheureusement préoccupée que de la question de sécurité ; il est dit en effet dans son procès-verbal du 28 mars 1870 que M. X. [Thuilleux] fait construire rue Jeanne-d'Arc des habitations extrêmement vastes qui ont donné des craintes au point de vue de la solidité, mais qu'après examen la commission, tout en constatant l'extrême légèreté des constructions, déclare qu'elles ne paraissent pas présenter quant à présent de causes d'insalubrité."

Les taudis que constituait la cité Jeanne d'Arc dès l'origine, attirèrent donc rapidement l'attention de la ville de Paris après une épidémie de variole et une inspection sévère se traduisit dans un rapport établi par le Dr du Mesnil à destination de la commission des logements insalubres. La ville prescrivit ensuite des mesures d'assainissement que Thuilleux s'empressa de contester devant le conseil de préfecture de la Seine (le Tribunal administratif d'aujourd'hui, jugement du 28 juillet 1881), lequel donna largement raison à la Ville, puis devant le Conseil d'État (arrêt du 1er aout 1884), lequel rejeta le recours introduit au motif que "les diverses causes d'insalubrité signalées par la commission des logements insalubres dans les maisons appartenant au sieur Thuilleux et formant la cité Jeanne d'Arc sont inhérentes à ces immeubles et proviennent de leur installation vicieuse..."

Des améliorations finirent pas être réalisées mais ne sortirent pas la cité de sa fange.

Thuilleux et ses successeurs profitèrent encore 30 ans de la manne que représentaient les loyers de la cité Jeanne d'Arc avant de la céder, en 1912, pour 800.000 francs à l'Assistance Publique qui sous la conduite de M. Mesureur, envisageait de réaliser une grande opération de création de logements à bon marché dans le secteur. Au moment de la cession, le ou les propriétaires de la cité tiraient un revenu net de 85.000 francs des 2500 locataires de la cité selon Le Matin du 2 novembre 1912.

Le projet de l'Assistance Publique ne se concrétisa pas notamment eu égard à refus des locataires de quitter les lieux et fut gelé par la guerre. La cité changea de mains en 1925 lorsque l'Assistance Publique renonça à ses activités dans le domaine de habitations à bon marché devenu celui des communes via leurs offices de gestion.

Devenue foyer d'agitation et enjeu politique, la démolition de la cité Jeanne d'Arc est une fois de plus décidée à la fin de l'année 1933 dans le cadre de la lutte contre les îlots insalubres. La mise en œuvre de cette décision prit du temps surtout après les évènements du 1er mai 1934 et l'organisation de la résistance aux expulsions par le PCF.

Les premiers temps

- Le Bazar Jeanne-Darc (1874)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- Conseil de préfecture de la Seine - 28 juillet 1881

- La Cité Jeanne-d’Arc (La Presse, 11 aout 1881)

- La cité Jeanne-d’Arc - Extrait de Paris horrible et Paris original (1882)

La période "Assistance Publique"

- Neuf cents chiffonniers déménagent (Le Matin, 2 novembre 1912)

- La cité Jeanne d’Arc vu par le Gaulois (Le Gaulois, 17 novembre 1912)

- Un Meeting des Locataires de la Cité Jeanne-d’Arc (1912)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

Dix ans de blocage

- Une injustice à réparer - Lucien Descaves, L’Intransigeant — 29 juin 1924

- La Ville de Paris va-t-elle enfin s'occuper de la cité Jeanne-d'Arc ? (1931)

- L'assainissement de la cité Jeanne-d'Arc (Le Temps, 17 janvier 1934)

- On va démolir la cité Jeanne-d’Arc (La Liberté, 21 janvier 1934)

Sur les évènements du 1er mai 1934

- Le « Fort Chabrol » de la cité Jeanne d’Arc (Excelsior, 2 mai 1934)

- La cité Jeanne d’Arc transformée en fort Chabrol, récit du Petit-Parisien

- Treize émeutiers de la Cité Jeanne-d’Arc ont été arrêtés hier matin, récit du Figaro

- La tentative d'émeute cette nuit rue Nationale, récit du Journal

- Les assiégés de la cité Jeanne-d'Arc se sont rendus ce matin, récit de Paris-Soir

La fin de la Cité Jeanne d'Arc

- Ventres vides, poings levés ! (L’Humanité — 3 juin 1934)

- André Marty aux côtés des locataires de la cité Jeanne-d'Arc contre l’entrepreneur Gervy (L’Humanité — 9 mai 1935)

- La cité Jeanne-d'Arc a été nettoyée de ses indésirables (Paris-Soir, 24 septembre 1935)

- Cité Jeanne-d'Arc - Les agents protègent les ouvriers démolisseurs des taudis (1935)

- Sous la protection de la police, des ouvriers ont entrepris la démolition de la trop fameuse cité Jeanne-d'Arc (Le Matin - 1935)

- Une rafle dans la cité Jeanne-d’Arc, repère de la misère et du crime (1937)

- Les ilots de la misère par Jacques Audiberti (1937)

Faits divers

- Un Drame du Terme (1902)

- Une cartomancienne assassine son ami (1921)

- La police devra-t-elle assiéger dans la cité Jeanne-d'Arc Henri Odoux qui blessa sa voisine ? (1935)

- L'ivrogne qui avait blessé sa voisine est arrêté. (Le Journal - 1935)

Autres textes de Lucien Descaves

La cité Jeanne d'Arc dans la littérature

- La Cité Jeanne-d'arc - Extrait de Paysages et coins de rues par Jean Richepin (1900)

- La Cité Jeanne d'Arc dans "Les mémoires de Rossignol" (1894)

- Extraits de "Un gosse" (1927) d'Auguste Brepson: