Défense passive

Le Métropolitain aménagé ne pourrait-il pas servir en cas d'attaque par avions d'abri pour la plus grande partie de la population parisienne ?

Le Matin — 30 novembre 1936

Si le récent exercice d'alerte nocturne, en prévision d'une attaque possible de la capitale par avions, a démontré la mise au point de nos services actifs d'assistance et de défense, il a confirmé la nécessité absolue, pour la population parisienne, d'être pourvue de refuges souterrains, vastes et solides, dans lesquels, avec un maximum de confort, elle serait certaine d'être parfaitement protégée contre les bombes aériennes et les gaz nocifs.

Mais pour une population aussi dense que celle de Paris, même quand elle sera clairsemée par les circonstances, la question des refuges souterrains se présente comme extrêmement complexe, tant à cause de leur multiplicité que de leur aménagement.

S'il est possible, en effet — et encore pas dans tous les arrondissements — de trouver sous les immeubles des locaux suffisamment spacieux pour abriter, en cas d'alerte, les dix-huit cent mille Parisiens qui représenteront la population pendant une guerre, encore faut-il que ces locaux soient scientifiquement aménagés, et une fois aménagés, entretenus, pour y permettre un séjour plus ou moins prolongé. Et cet aménagement et cet entretien se chiffrent par une dépense de l'ordre de dix-huit milliards, soit 10.000 francs par personne. Encore ne sera-t-on jamais certain que ces abris, de par leur situation, apporteront à la foule qui s'y réfugiera toute la sécurité désirable, et qu'une fois entrée, elle en pourra aisément sortir.

Or, a-t-on songé que le Métropolitain pourrait facilement résoudre cette vitale question d'abris en cas d'alerte aérienne et devenir le plus précieux auxiliaire de la défense passive de Paris ?

Parmi les trois cent vingt stations souterraines que représente son réseau, qui sillonne le tréfonds de la capitale comme les artères sillonnent le corps humain, le métro en a déjà, on le sait, aménagé deux, l'une au nord, la station Place-des-Fêtes à Belleville, l'autre au sud, la station Maison-Blanche, près de la place d'Italie. On peut affirmer que ce sont les modèles du genre. Offrant toutes les garanties et les sécurités possibles, elles font l'admiration de toutes les personnalités, tant françaises qu'étrangères, qui en ont visité les installations.

Or, chacune de ces stations-abris, capable de contenir six mille personnes environ, a coûté à aménager, 1.200.000 francs, ce qui fait 200 francs par personne abritée.

La question se pose donc naturellement le métro, en aménageant telles ou telles de ses stations et de ses voies, ne pourrait-il constituer les abris les plus vastes, les plus sûrs, les plus commodes, les plus à la portée de la population parisienne ? Sur ses 160 kilomètres de souterrains et ses 320 stations, ne pourrait-il pas choisir ceux et celles les plus garantis par leur profondeur et, même prendre une ligne tout entière, particulièrement abritée, la plus centrale possible — comme la nouvelle ligne n° 11, par exemple — pour y créer un ensemble de refuges offrant toutes garanties, puisque spacieux, d'un accès facile puisque chaque station de la ligne y conduirait, et qui auraient plusieurs kilomètres de long ?

Plaçons-nous maintenant au point de vue réalisation.

Dans le réseau du métro, seules sont à éliminer les voies et stations pourvues d'un plafond métallique ou en béton armé, plat.

En principe, tous les souterrains voûtés sont capables de servir d'abris, même ceux qui n'ont pas plus de 1 m. 50 de terre au-dessus de l'extrados et ils représentent une centaine de kilomètres. Pour remédier à leur fragilité, il suffira de remplacer ce mètre et demi de terre par une dalle de béton armé de même épaisseur, dite dalle d'éclatement ou dans certains cas difficiles par une dalle d'acier coulé, d'une épaisseur de 0,10 à 0,15 centimètres, analogue aux ponts blindés des cuirassés, protection qui les mettrait à l'épreuve des bombes les plus lourdes.

A' plus forte raison, les voies et les stations, au nombre d'une soixantaine qui, dès à présent, de par leur profondeur, peuvent servir de refuges souterrains après un aménagement adéquat. Certaines de ces stations, comme Abbesses et Lamarck, sont à 30 et à 25 mètres sous terre. Et nombreuses sont celles qui comptent de 10 à 15 mètres de profondeur.

Il est d'ailleurs facile à chaque Parisien d'évaluer lui-même la profondeur exacte de la station de métro habituelle puisque chaque marche qu'il descend à 0,17 centimètres.

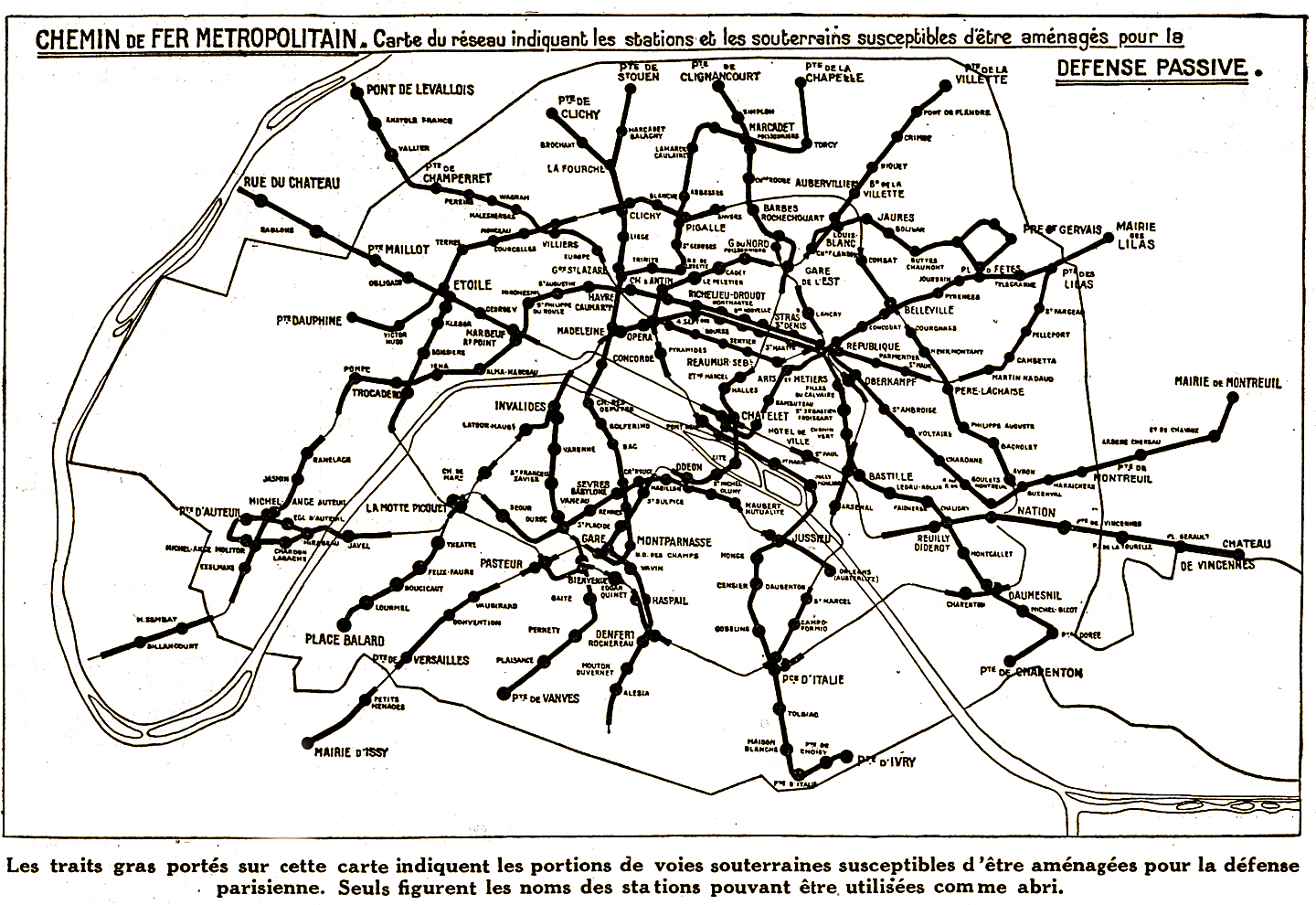

Par la carte ci-jointe, on pourra plus aisément se rendre compte de ce plan d'ensemble. Il est d'envergure les lignes de métro pouvant servir efficacement à la défense passive de la capitale représentent 130 kilomètres de longueur et 272 stations, capables d'abriter 1.600.000 personnes.

Le coût de tous les aménagements atteindrait très d'un milliard. Comparativement au prix des abris sous les immeubles, ce serait tout de même quinze milliards d'économies. Sans parler de la sécurité beaucoup plus grande, du métro.

Le plan pourrait être exécuté en cinq années et les crédits destinés à cet effet, échelonnés par annuités pendant ce laps de temps.

Pourra-t-on espérer qu'un jour le métropolitain, en cas d'attaque aérienne, devienne pour les Parisiens ce que la ligne Maginot est pour notre frontière de l'Est ?

Sur le Métropolitain dans le 13e

Les lignes réalisées :

Ligne 2 Sud (Lignes 5 et 6)

- Le Métropolitain dans les Catacombes (1902)

- La ligne Trocadéro-gare d'Orléans (1903)

- Le Métro sur la rive gauche (1903)

- La station place d'Italie (1903)

- Le Métro passe la Seine : Place d’Italie - Nation (1903)

- Le tronçon Place d'Italie-Pont d'Austerlitz (1905)

- Le Métropolitain (Place d'Italie-Place Mazas - 1906)

- Le métro sur la rive gauche : De l'Etoile à Passy et à la place d’Italie.- Ce qu'on voit sur la nouvelle ligne. — La durée du parcours.(1906)

Ligne 6 (place d'Italie- Nation)

Ligne 7

- Le Métro : où en sont les travaux (1909)

- Brève histoire de la ligne de Métro n° 7 (1926)

- Inauguration de la ligne Odéon-Place d'Italie (1930)

- La défense passive de Paris (1935)

- Les moyens dont disposent les Parisiens pour sauver leur vie (1936)

- La défense passive de Paris (1936)

Ligne 10

- Inauguration de la ligne de Métro n° 10 (1930)

- La ligne métropolitaine n° 10 doit être prolongée jusqu'à Austerlitz (1932)

Dans la nuit du 1er au 2 juin 1918, une bombe lâchée d'un avion allemand causait des dégâts au 11 passage du Moulinet. Des dégâts importants étaient également constatés au 152 de la rue de Tolbiac.

Dans la nuit du 1er au 2 juin 1918, une bombe lâchée d'un avion allemand causait des dégâts au 11 passage du Moulinet. Des dégâts importants étaient également constatés au 152 de la rue de Tolbiac.