La mort d'une vallée parisienne

La Bièvre et ses bords

Le Figaro — 25 septembre 1899

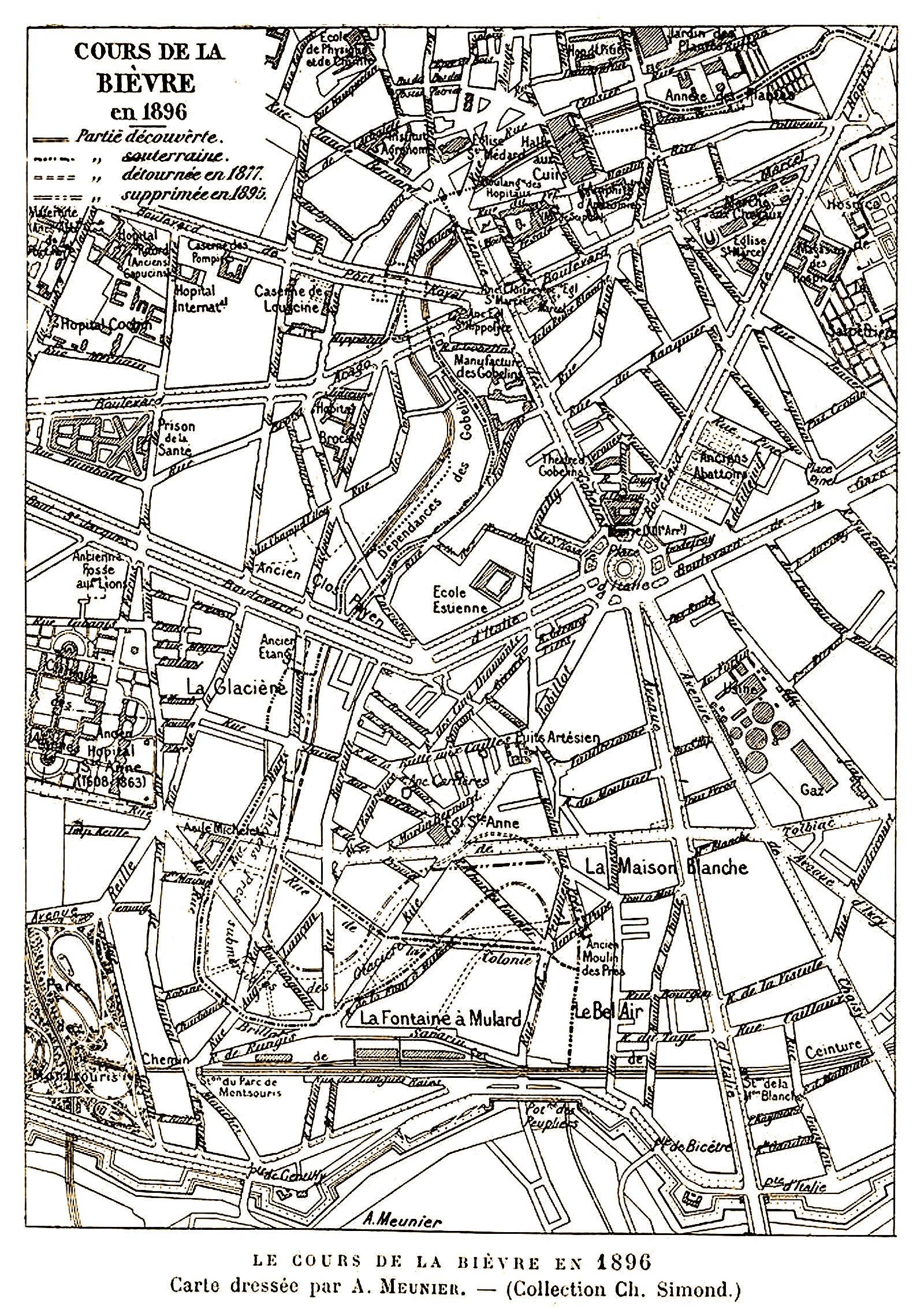

Il est un coin de Paris d'étrange aspect, un paysage pittoresque et bizarre qui a déjà bien perdu de son caractère et qui, dans quelques semaines, ne sera plus qu'un souvenir; c'est cette vallée, au trois quarts comblée à aujourd'hui, que forme, à son entrée à la Maison-Blanche, la Bièvre, encaissée entre la Butte-aux-Cailles et le plateau de Montsouris. C'est encore bien là un paysage de banlieue parisienne, qui a je ne sais quel haut goût dans sa laideur, pittoresque avec ses cabarets peints en rouge lie de vin, ses guinguettes à tonnelles de houblon surmontées d'un tout petit moulin tournoyant au bout d'une perche; et où le lapin sauté, si cher au bon populot, mêle ses senteurs violentes au fumet vineux des matelotes.

La Bièvre coule, lente, huileuse et noire, striée par les acides, étoilée de pustules savonneuses et putrides, entre ses deux berges de boues plantées de peupliers et de saules. Dans le gazon rare et sordide, pelé comme un dos de vieux roussin, croissent en abondance des plantes parasites, qui viennent on ne sait d'où : des saxifrages, des bardanes, la folle avoine, les chardons et la laitue vireuse que, parce qu'elle croît dans les cimetières, les anciens appelaient la viande des morts.

Au penchant du coteau, borné de tas d'ordures, étoilé de rognures de zinc et de copeaux de copeaux declinquant, dans ce fumier étrange de banlieue, fait de boîtes de sardines et de peaux de lapin, flambe un coquelicot et frissonne un pissenlit; éclatent une digitale pourpre ou une balsamine incarnat, débris de balayures de jardin.

Attachée à un piquet, une chèvre malingre broute l'herbe maigre, pendant qu'au seuil des masures, lépreuses de salpêtre, coiffées de débris de boîtes à conserve, une bande d'enfants déguenillés « se vaultrant par les fanges, se chauffournant le nez», se bat et piaille comme une bande de moineaux francs.

Sur la hauteur, dans d'immenses épandages, sèchent des peaux multicolores, dans des terrains ravagés s'arrondissent des montagnes de tannée aux senteurs fétides, dans des cuves immenses bouillonnent des choses sans nom. Des hommes, nus jusqu'à la ceinture, raclent des peaux blanchâtres, et l'écume s'étale en bulles de bave sur l'eau brune plaquée de lueurs violettes et bleues. Le glissement, claquant comme un fouet, des courroies sur les poulies, le battement des marteaux, le fracas des fouloirs, le ronronnement des machines se mêlent aux coups de sifflet strident du chemin de fer qui mène aux bois ombreux de Robinson.

II n'y avait là, du temps de César, qu'un ancien lac, dont, en creusant des puits près des Gobelins, on retrouve encore le sable fin et les coquilles d'eau douce, qui peu à peu était devenu un marais immense qui se perdit dans la petite rivière. Telle qu'elle était alors, avec ses eaux débordées, ses ajoncs et les vases de son marais sans fin, « perpetuo palus » comme dit César, elle arrêta Labiénus et ses quatre légions, qui essayèrent de construire avec des madriers des ponts volants: On entassa fascines sur fascines, le marais dévora tout.

Du haut du mont Leucotitius, le vieux guerrier gaulois Camulogène attendait et veillait. Labiénus dut se retirer et vint passer la Seine à Meudon pour anéantir les derniers patriotes gaulois dans les plaines sanglantes de Montrouge.

Jadis cette pauvre rivière, aujourd'hui si sordide et si infecte, était un riant et frais ruisseau, aux ondelettes claires. C'est sous ses saulaies que Ponocratès, précepteur de Rabelais, conduisait son élève pour lui faire expliquer les églogues de Virgile et les idylles de Théocrite et lui donnait de si merveilleux enseignements.

C'est là que les miniaturistes du moyen âge représentaient la scène de Bethléem, les anges apparaissant sur les hauteurs de Bicêtre dans un nimbe éblouissant et annonçant aux pasteurs du rivage que « Christ était né ».

C'est toujours au milieu des prés fleuris et des verts bocages qu'arrosait la jolie riviérette, le long de ses bords où de petits moulins tictacquaient joyeusement, que Benserade, le poète pastoral égaré à-Gentilly, faisait danser ses coquettes bergères au son des pipeaux et des cornemuses enrubannées.

Pendant tout le moyen âge, de coquettes maisons de plaisance, des castels, des séjours s'essaimaient sous la feuillée fleurie qui ombrageait ses rives et se miraient dans le vert tremblant de ses eaux.

L'archevêque de Paris avait sa maison de campagne à Gentilly. Plusieurs reines et de « haultes dames de la cour » allaient dans ce coin charmant abriter leur veuvage ou pleurer leurs amours défuntes.

La Reine Blanche de Navarre, dans — cette jolie maison dont on voit encore au fond d'une cour sordide, entourée d'un jardin où « étaient cerisiers, lavandes, romarins, haies percées pour les lapins et chènevis pour les oysaulx » — allait y pleurer la mort de son cher époux Philippe de Valois.

Ce fut dans cet hôtel que Charles VI se rendit, costumé en sauvage, à un bal que donnait la reine douairière. Le duc d'Orléans approcha un flambeau du roi feu prit à l'habit de plumes ; on sauva le roi, mais il devint fou.

L'hôtel du marquis de Moreschini, aux vantaux constellés de clous énormes, est contigu.

Plus bas, Scipion Sardini — riche partisan de Lucques, venu en France comme tant d'autres maltôtiers italiens, dans les bagages de Catherine de Médicis, dont il fut le favori ainsi que de Henri III — fit construire au bord de la jolie rivière un merveilleux palais de plaisance, enfoui, inconnu. Il en reste encore des arcades curieuses et de superbes médaillons sculptés en terre cuite d'une grande allure et d'une délicatesse extrême. C'est aujourd'hui la Boulangerie générale des hôpitaux.

Au dix-septième siècle, les lacs qu'elle formait étaient le rendez-vous des patineurs et des élégantes de ces lacs il ne reste qu'une mare, dont l'eau verte, piquée de lentilles d'eau et granulée d'hydrophiles et d'araignées, scintille parmi les roseaux.

Mais, dès la fin du siècle, des teinturiers s'établissent sur ses bords. « Gosbelin y tainct l'escarlate ». La rivière s'embourbe, se salit.

Claude le Petit, dans son Paris ridicule et burlesque, se demande :

Est-ce de la boue ou de l'eau,

Est-ce de la suie ou de l'encre?

Quoi ! C'est

le seigneur Gobelin,

Qu'il est sale et qu'il est vilain !

Je crois que le Diable à peau

noirs

Par régal et par volupté,

Ayant trop chaud en Purgatoire,

Se vient icy baigner

l'été.

La vallée était devenue lugubre et triste, c'était la vallée de la misère, c'était un séjour hanté du diable. Et que de souvenirs sinistres le sombre château de Bicêtre où

Les sorciers, de suif graissés,

Y traînent les voiries

De pendus et de trépassés.

La Maison Blanche était une guinguette repaire des chauffeurs ; au Champ de l'Alouette, Ulbach tua la bergère d'Ivry; au clos Payen, Fieschi gérait le moulin fortifié de Croulebarbe.

Demain, ce « beau ruisselet » qui courait en rossignolant », dit Benserade, qu'Alfred Delvau appelait sa Voulzie, qu'enfant il se plaisait à écouter, assis, les jambes pendantes, bruire sur son lit de pavés, sera emmurée et envoûtée comme une sorcière du moyen âge, et sur cette vallée désolée et étrange, dont Balzac a fait une si morne et si sombre description dans sa Femme de trente ans, s'élèvera un nouveau quartier aux bâtisses hautes et flambantes,

A. Callet.

La statue de Jeanne d'Arc située boulevard Saint-Marcel est due au sculteur Émile-François Chatrousse renommé pour être représentatif de l'art du Second Empire.

La statue de Jeanne d'Arc située boulevard Saint-Marcel est due au sculteur Émile-François Chatrousse renommé pour être représentatif de l'art du Second Empire. Lorsque la gare de marchandises de la rue de Tolbiac entra en fonctionnement en mai 1903, cette ouverture s'accompagna de la création d'une nouvelle porte pour Paris dite « Porte des Gobelins » dotée d'un bureau d'octroi pour surveiller les entrées et sorties des biens et des personnes de la capitale.

Lorsque la gare de marchandises de la rue de Tolbiac entra en fonctionnement en mai 1903, cette ouverture s'accompagna de la création d'une nouvelle porte pour Paris dite « Porte des Gobelins » dotée d'un bureau d'octroi pour surveiller les entrées et sorties des biens et des personnes de la capitale.