Paris qui s’en va

Le Monde illustré — 25 mars 1965

On entend répéter chaque jour que le vieux Paris s'en va. On pourrait ce nous semble ajouter, sans crainte de se tromper, qu'une bonne partie de la vieille capitale est déjà loin de nous et qu'il n'en reste trace que dans les plans exécutés avant l'an de grâce 1849.

Après la transformation des Halles, de la rue de Rivoli, des boulevards de Sébastopol, rive gauche et rive droite, du quartier Saint-Antoine, du Temple, etc., etc. on nous annonce celle des quartiers Mouffetard, des Gobelins et de la barrière Fontainebleau.

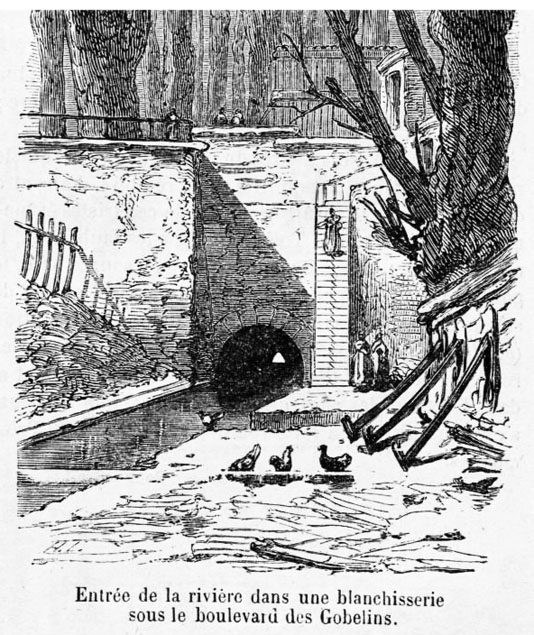

De nouvelles artères vont porter la circulation et la vie dans ces rues primitives; le gaz va forcer les lanternes à huile dans leur dernier asile, et la Bièvre, suivant l'exemple du canal Saint-Martin, va revêtir ses eaux boueuses et nauséabondes d'un solide et inodore manteau de bitume. Bientôt surgiront des maisons à six étages à la place des marais ou les melons et les concombres prospèrent encore sous l'œil protecteur des serviteurs de la déesse Pomone, et les omnibus fouleront ce sol resté vierge jusqu'aujourd'hui des empreintes des roues et des traces des chevaux de fiacre.

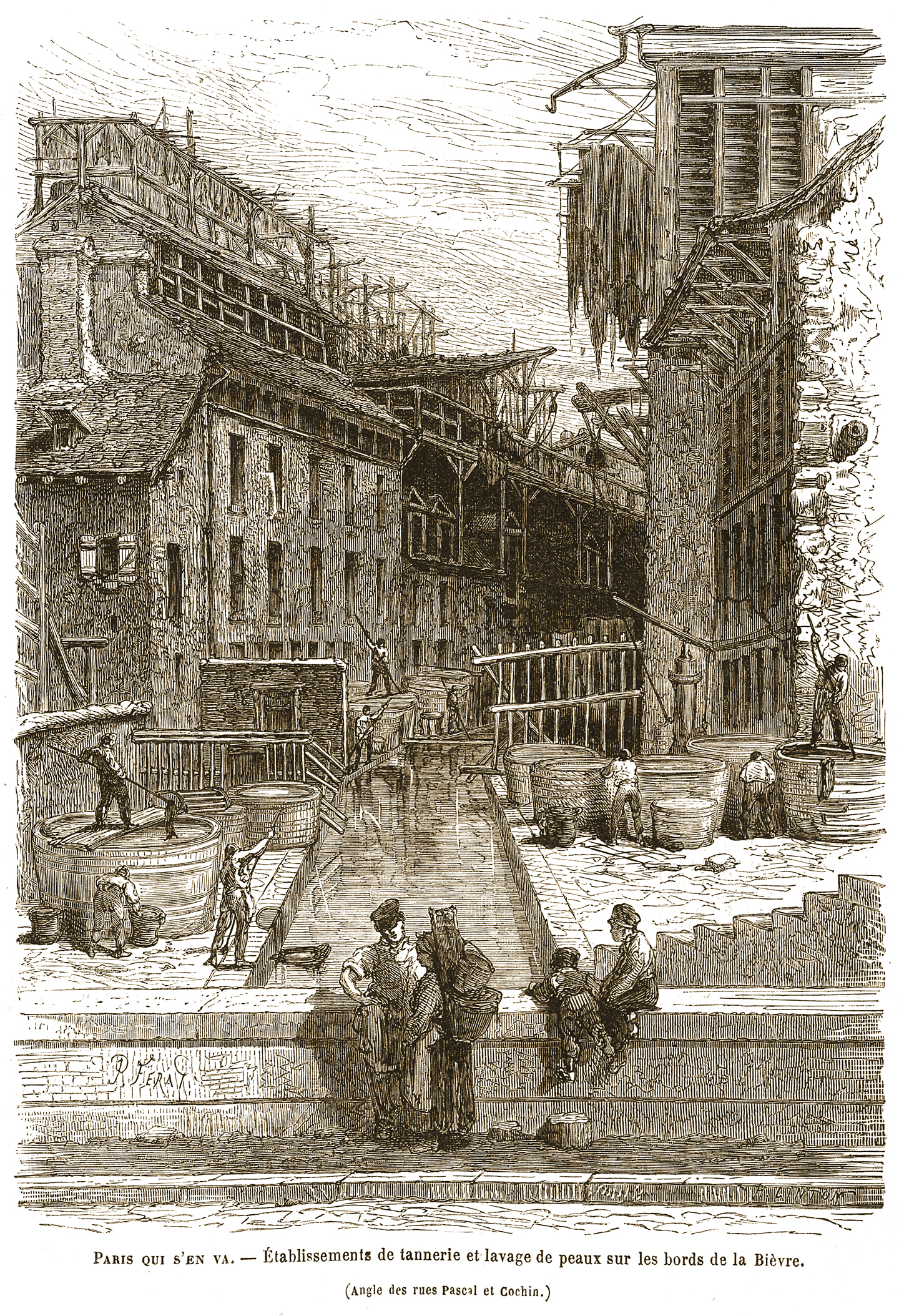

Les quartiers qui vont disparaître ne sont pas ceux les moins curieux du vieux Paris, et s'ils sont moins connus que les rues de la défunte cité, c'est leur éloignement qui en est l'unique cause. Les bords de la Bièvre ont été de tous temps célèbres par leur industrie; c'est à la propriété des eaux de ce ruisseau qu'on doit les premiers établissements de teinturerie fondés sur ses rives et dont les Gobelins et leurs magnificences sont la suite naturelle. Là encore se trouvent la rue de Croulebarbe et la rue du Champ de l'alouette, célèbre par le crime commis en 1827 sur la bergère d'Ivry. Nous donnerons une étude complète sur ce quartier si pittoresque et si industriel dans les numéros où paraîtront les dessins que nous voulons consacrer au souvenir de ces rues ignorées de plus des deux tiers de la population parisienne, et nous déclarons avec plaisir que nos recherches ont été facilitées par les renseignements que nous devons à MM. Cannac et Proux, industriels des bords de la Bièvre, qui se sont mis à notre disposition avec la plus gracieuse obligeance. Pour aujourd'hui nous nous bornerons à rappeler sommairement les détails relatifs à la rivière et au dessin que nous publions.

La Bièvre prend sa source à un kilomètre sud-ouest de Versailles et vient se jeter dans la Seine près du pont d'Austerlitz. Jadis elle tombait beaucoup plus bas dans le fleuve, mais on a détourné son cours chaque fois qu'on a reculé les diverses enceintes de Paris. La longueur de son cours actuel est de 31 kilomètres. La population des bords de la Bièvre est exclusivement ouvrière.

Les seules constructions qui s'élèvent sur ses rives sont des manufactures. Le chemin de fer de ceinture traverse ce ruisseau à l'endroit appelé : Butte du Moulin des prés, désigné par les gens du quartier sous le nom de Butte aux cochons.

Notre dessin de ce jour représente un établissement de tannerie et de lavage de peaux, situé à l'angle des rues Pascal et Cochin; il donne une idée exacte de la physionomie du quartier. A bientôt l'histoire écrite et dessinée des bords du pittoresque ruisseau parisien.

A. HERMANT.

Le 7 avril 1897, M. Félix Faure, Président de la République accompagné de M. Barthou, ministre de l’intérieur; du général Tournier, de M. Le Gall et du commandant Meaux Saint-Marc, visitait l’hôpital de la Salpêtrière. Avant de se retirer, M. Félix Faure avait remercié les médecins des soins qu’ils donnent aux malades et avait laissé mille francs pour améliorer l’ordinaire des malades.

Le 7 avril 1897, M. Félix Faure, Président de la République accompagné de M. Barthou, ministre de l’intérieur; du général Tournier, de M. Le Gall et du commandant Meaux Saint-Marc, visitait l’hôpital de la Salpêtrière. Avant de se retirer, M. Félix Faure avait remercié les médecins des soins qu’ils donnent aux malades et avait laissé mille francs pour améliorer l’ordinaire des malades. Dans la nuit du 1er au 2 juin 1918, une bombe lâchée d'un avion allemand causait des dégâts au 11 passage du Moulinet. Des dégâts importants étaient également constatés au 152 de la rue de Tolbiac.

Dans la nuit du 1er au 2 juin 1918, une bombe lâchée d'un avion allemand causait des dégâts au 11 passage du Moulinet. Des dégâts importants étaient également constatés au 152 de la rue de Tolbiac.