La Bièvre

Extrait du Dictionnaire de la conversation et de la lecture : inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous, par une société de savants et de gens de lettres. (1859)

BIÈVRE, petite rivière qui prend sa source aux environs de Versailles, entre Bouviers et Guyancourt, et vient se perdre dans les égouts de Paris, après un cours de 31 kilomètres, dans lequel elle baigne les villages de Jouy, de Bièvre, dont elle tire son nom, arrose des prairies, se cache dans de fraîches vallées, fait tourner des moulins et alimente des fabriques.

Elle coupe les fortifications auprès de la porte de la Maison-Blanche, fait un détour pour traverser la manufacture des Gobelins et vient longer la rue de Buffon, puis passe le boulevard de l'Hôpital et suit le mur de l'hospice de la Salpêtrière pour venir jusqu'au quai d'Austerlitz, où elle se jetait jadis dans la Seine.

Là un tunnel la reçoit pour la conduire jusqu'au quai Saint-Bernard, où, par les embranchements d'égouts des boulevards Saint-Germain et Saint-Michel, elle vient rejoindre à la place du pont Saint-Michel le grand égout collecteur des quais de la rive gauche, qu'un siphon placé près du pont de l'Alma réunira à un nouvel égout collecteur, qui, passant sous Chaillot et Passy, ira se déverser dans la Seine au-dessous de Neuilly. La corruption des eaux de la Bièvre date de loin.

Elle suivait doucement sa pente naturelle, quand les religieux de Saint-Victor voulurent, sous Louis VII, la forcer d'entrer dans leur enclos et d'y moudre leurs grains. Saint Bernard les y aida, au préjudice des riverains. Les fortifications de la ville obligèrent, plus tard, à l'abandon d'une partie de ce nouveau canal.

La partie délaissée devint pour le voisinage un égout ; chacun y jeta ses immondices ; on l'appela le trou punais. Ce fut pour tout ce côté de Paris un foyer de contagion. Ce canal est de venu la rue de Bièvre. Mais la Bièvre coulait en même temps dans Paris pour le travail.

Des drapiers et des teinturiers en laine s'étaient établis sur ses bords dès le quatorzième siècle. Jean Gobelin donna le premier beaucoup d'éclat et de célébrité à ses couleurs. Ses descendants l'imitèrent.

Cette famille des Gobelins devint riche et puissante. Colbert fit de leur fabrique, en 1667, la manufacture royale des Gobelins. La Bièvre en prit le nom. Quarante mille ouvriers vivent, sur ses bords, des industries qu'elle alimente. Ses eaux, dont les exhalaisons ont été si souvent incommodes, si souvent nuisibles, retenues par des travaux bien dirigés, grossies par les tributs de sources voisines, surveillées par une propreté vigilante, pourraient rendre encore de plus grands services.

Un arrêté des consuls avait réglementé le cours, la jouissance, l'usage, l'entretien, la police de la rivière de Bièvre, mais parfois elle débordait, et souvent elle manquait d'eau. La ville de Paris en entreprit la canalisation vers 1844.

Dans son cours supérieur, la Bièvre est voisine de plusieurs étangs, qui, dans les saisons pluvieuses, déversent leur trop-plein dans cette rivière, ce qui a plusieurs fois causé des inondations. Le Journal de l'Etoile cite un débordement de la Bièvre, qui emporta quelques mai sons, et dans lequel plusieurs personnes perdirent la vie.

Pour parer à ces accidents, il a été formé dans le bois de la Minière un étang-réservoir, qui recueille les eaux quand elles sont trop abondantes, et qui les déverse dans la rivière quand elle baisse. Des prises d'eau dans les étangs de la couronne, dans les bois de Versailles, doivent contribuer à l'amélioration de la Bièvre.

La ville de Paris fait aussi forer un puits artésien sur la Butte aux Cailles, dont le trop-plein, en se versant dans la Bièvre, pourra servir à augmenter le volume de ses eaux.

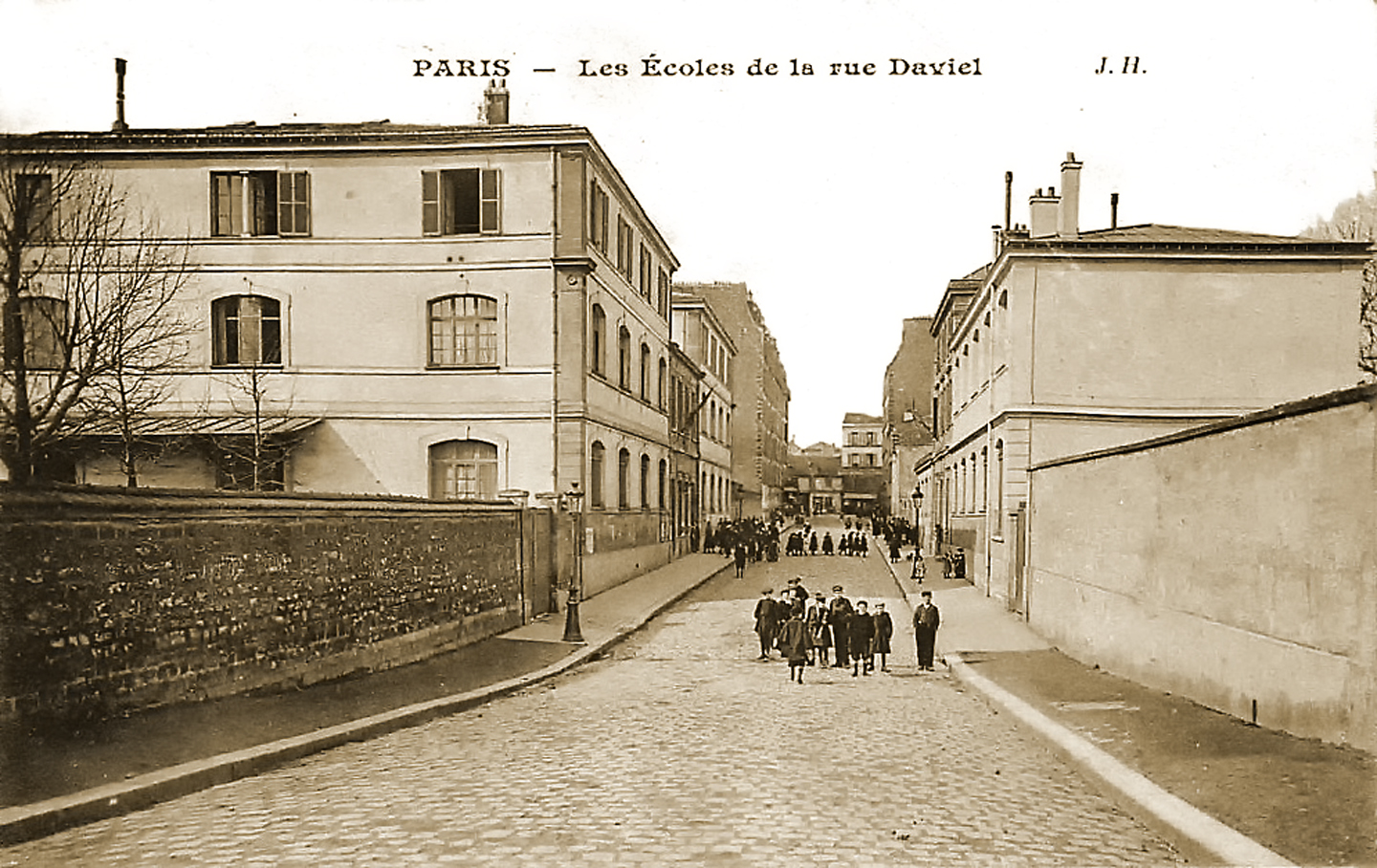

En octobre 1936, une épidémie de diphtérie sévissait parmi les enfants fréquentant les écoles de la rue Daviel et habitant dans l’îlot insalubre de la Glacière. Huit cas dont un mortel étaient établis à la date du 31 octobre.

En octobre 1936, une épidémie de diphtérie sévissait parmi les enfants fréquentant les écoles de la rue Daviel et habitant dans l’îlot insalubre de la Glacière. Huit cas dont un mortel étaient établis à la date du 31 octobre.