La Bièvre

Le Petit-Journal — 22 septembre 1887

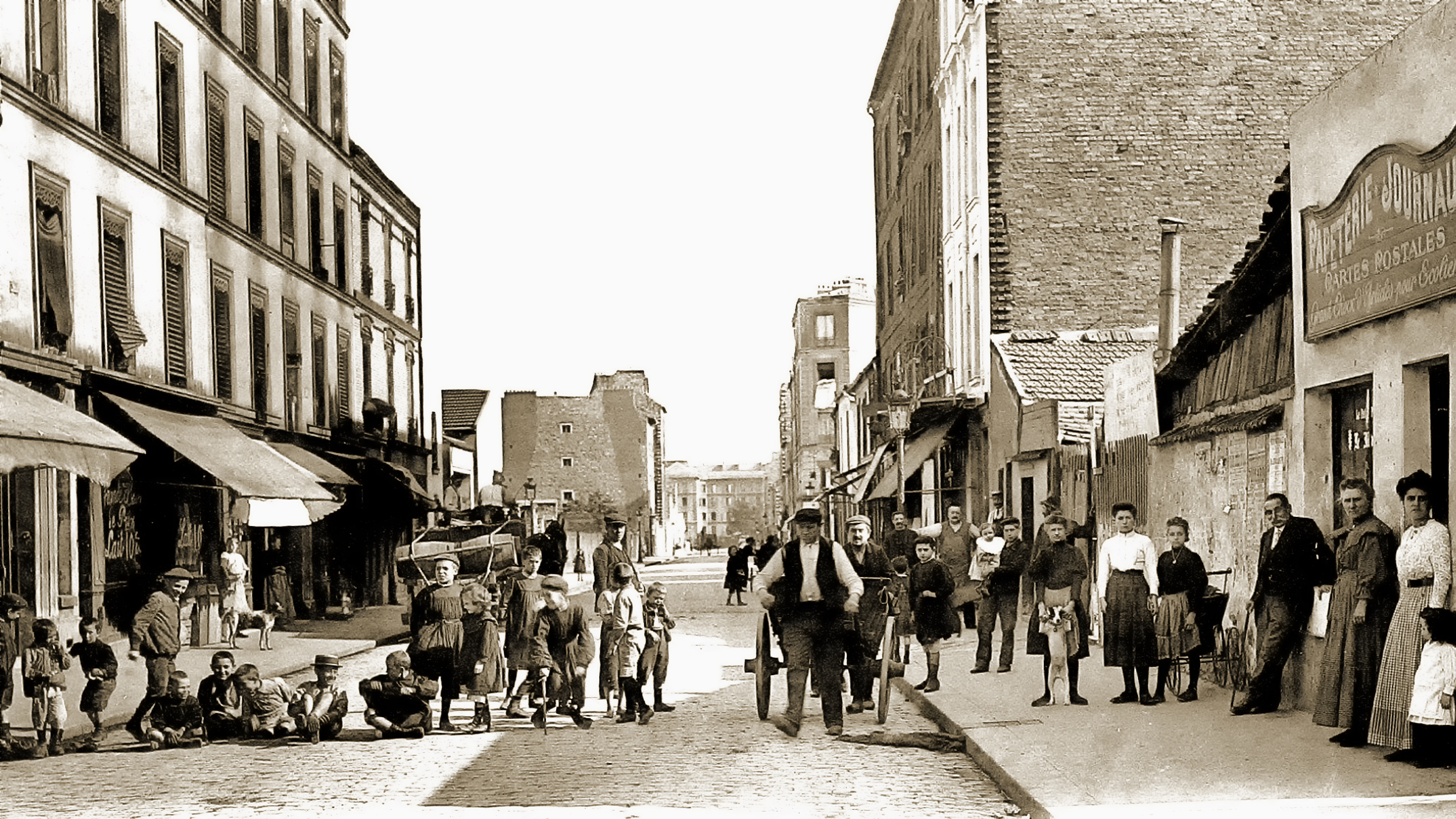

Nous avons annoncé qu'une pétition tendant à l'assainissement des eaux de la Bièvre se signait en ce moment dans le treizième et dans le cinquième arrondissement de Paris. Tous ceux qui, pendant l'été, ont traversé certaines rues du quartier Croulebarbe, du Jardin des Plantes, ou de la Maison-Blanche, reconnaîtront que les habitants de ces quartiers ont bien sujet de se plaindre.

La Bièvre qui, au sortir du plateau de Satory, est une pimpante et claire rivière, arrose quelques-unes des plus coquettes localités des environs de Paris : Buc, Jouy, Verrières, la Croix-de-Berny ; mais après son entrée dans les fortifications, après avoir servi aux blanchisseurs, aux tanneurs qui peuplent ses rives, elle se transforme en un véritable cloaque pestilentiel dont les miasmes s'exhalent jusqu'à son débouché dans l’égout qui la conduit à la Seine, non loin de Notre-Dame.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, que date cette question de la Bièvre qui parait avoir de tout temps incommodé ses riverains ; il est probable que l'infection, de ce petit cours d'eau est aussi ancienne que les quartiers qu'il traverse et auxquels il a toujours servi d'égout.

Dès le dix-septième siècle, des particuliers s'étaient constitués en syndicat pour le curage de la Bièvre ; mais, presque en même temps, Louis XIV rendait un édit qui supprimait toutes les usines établies sur les bords de la Seine; les mégissiers se réfugièrent alors sur les rives de la Bièvre, où de nombreuses blanchisseries, se trouvaient déjà installées et la pollution de cette rivière résista, dès lors à toutes les tentatives de curage et d'entretien.

Au cours du dix-huitième siècle toute une série d'arrêts du conseil d'État prescrivit un règlement pour la conservation des eaux de la Bièvre qui n'en continua pas moins à rester l'égout malsain et fétide qu'elle était devenue. Voici en quels termes s'exprimait en 1790 le savant médecin Hallé chargé par la Société de médecine d'étudier les causes d'insalubrité du quartier des Gobelins :

« Dans cette section coule la rivière de Bièvre, sur laquelle diverses manufactures sont établies. Mais la manière dont elle est distribuée présente d'abord de nombreux inconvénients-par l'odeur infecte qu'elle répand presque partout ; ensuite, il semble qu'on peut assez raisonnablement lui attribuer la fréquence de certaines maladies très communes dans quelques-uns des endroits où elle passe. »

Depuis le commencement du siècle, les ordonnances de police, les rapports de médecins se sont multipliés sans apporter grande amélioration à un tel état de choses ; ce n'est que vers 1861 que l'on commença à s'occuper de travaux d'assainissement sur l'un des points les plus insalubres, en comblant les marais formés à l'entrée de Paris par la Bièvre, qui se divisait en deux bras à la hauteur des fortifications.

Mais ces travaux étaient loin d'être suffisants, et les riverains continuèrent de se plaindre et de rédiger pétitions sur pétitions ; il faut avouer que leurs réclamations n'étaient que trop fondées, on n'a pour s'en convaincre qu'à consulter les rapports du conseil d’hygiène. En 1875, M. Poggiale faisait de la Bièvre la description peu séduisante que l'on va lire :

« L'eau est chargée d'une quantité considérable de matières organiques en dissolution ou en suspension ; elle dégage des bulles de gaz fétides composés d'acide sulfhydrique, d'ammoniaque, de sulfhydrate d'ammoniaque, d'hydrogène carboné et d'azote ; sur certains points et pendant les chaleurs de l'été, ce dégagement est tellement abondant que l'eau semble être en ébullition ; des écumes blanchâtres, et des crasses noires flottent à la surface. Depuis Cachan jusqu'à la Seine, les émanations sont intolérables ; le plomb, le fer, le cuivre, l'argent et les peintures à base de plomb, ne tardent pas à se couvrir d'une couche de sulfure métallique. »

C'est contre ce foyer d'infection que les habitants des 13° et 5° arrondissements viennent de commencer une, campagne dont personne ne pourrait songer à les blâmer ; il y a là non seulement une question d'embellissement mais encore et surtout une question d'hygiène. M. le docteur Rives, membre de la commission d'hygiène du 13e arrondissement vient de publier sur la Bièvre un fort intéressant travail qui démontre l'insalubrité de cette rivière et qui prouve la justesse des réclamations des riverains en concluant à des travaux d'assainissement rapidement entrepris et rapidement conduits.

L'administration se trouvé en présence de deux projets relatifs à ces travaux : le premier consisterait à transformer dans Paris la Bièvre en un égout complètement ouvert ; mais ce projet n'a que peu de chances d'être adopté ; d'abord il ne supprimerait que partiellement les émanations et par suite l'insalubrité ; de plus, il nécessiterait l'expropriation des nombreux industriels installés sur les bords du cours d'eau. De là de nombreux mécontentements et une grosse dépense.

Le second projet actuellement à l'étude, consiste à augmenter-le volume d'eau et la force du courant de la Bièvre, par une prise à Arcueil dont on réglerait la quantité selon les saisons à l'aide de quelques travaux d'endiguement. Le cloaque pestilentiel serait ainsi transformé en un ruisseau inoffensif, au cours assez rapide pour, entraîner à l'égout les eaux et les détritus qu'y déversent les riverains.

Il faut espérer que ce projet sera adopté, et surtout rapidement exécuté, et qu'après plusieurs siècles d'études, la question de l'assainissement de la Bièvre recevra une solution plus efficace que les édits et les ordonnances qui se sont, jusqu'à nos jours, multipliés sans résultat appréciable.