La capitale démantelée

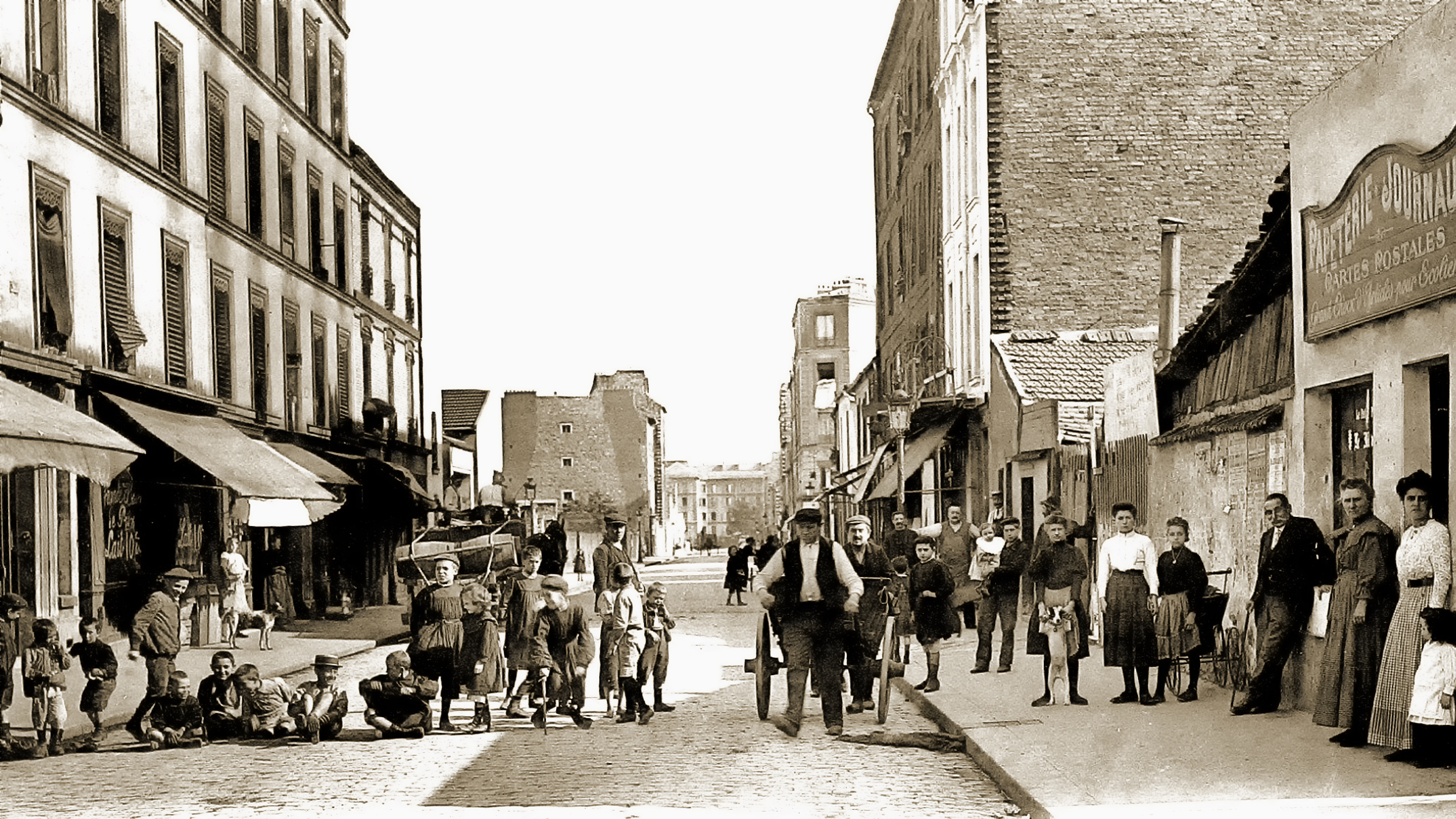

La zone

Le Journal — 23 octobre 1930

Ce qui frappe parmi tant d'autres choses dans une randonnée autour de Paris, c'est la promptitude avec laquelle femmes et enfants se sont groupés sur ces espaces nus laissés par les fortifs.

Partout où les constructions ne sont point commencées, on rencontre ainsi de ces terrains, improvisés squares. L'herbe recommence de pousser, sur cette terre bouleversée et nivelée dont les bornes ont reculé comme la courbe fuyante d'une plage. Les femmes apportent leur pliant, leur ouvrage, et s'installent en groupes papoteurs tout au long des après-midi.

L'étendue est peuplée de voitures d'enfant, de femmes assises qui allaitent des nouveau-nés, de gamins qui piaillent, courent, triturent la terre, bâtissent des forts et trouvent sur un amas de gravats quelque illusion de dune maritime. Chaque quartier semble se pousser de la sorte hors de chez lui. Si bien que des nurses d'Auteuil aux mères de famille des Lilas ou aux dames chapeautées de Versailles, Paris donne à qui le circonscrit un échantillonnage de ses physionomies variées. Car l'espèce de sens péjoratif qui s'attachait aux fortifs a disparu avec eux. Cette région voit venir à elle une population qui ne présente plus l'uniformité- équivoque ou le charme acide de l'autre, celle qui ira, elle et la police seules savent où.

Ces légions de femmes et d'enfants, où iront-elles à leur tour lorsque, dans cinq ans environ, toute la ceinture des 35.000 immeubles neufs se sera refermée sur Paris et que tous ces espaces seront occupés ? On a pensé à elles en particulier et à tous les Parisiens en général. Toute la zone qui se coulait entre les fortifs et la banlieue sera transformée comme à Auteuil, en squares, pelouses, bosquets, terrains de jeux, jardins, bassins d'eaux vives, cascades, corbeilles de fleurs, toute une large enceinte ininterrompue de verdure.

Pour l'heure la zone est encore là. À peine a-t-elle un peu perdu de son caractère vers Boulogne où les expropriations — pour la plupart des ateliers — ont commencé. Pour le reste, rien n'est changé. D'un peu partout maintenant on en découvre un bout collé sur le flanc du glacis, allongeant au bas du panorama des maisons banlieusardes son étrange fouillis de tôles et de planches.

Fourmilière de chiffonniers sous la porte de Bicêtre, au long des rives que la Bièvre englue de son eau grasse, taupinière de brocanteurs sous la porte d'Arcueil, plus bourgeoise vers Bagnolet, plus ordonnée à Choisy, presque riante sous sa verdure frisée au Pré Saint-Gervais, lépreuse et louche à la Villette, ouvrière vers le Point-du-Jour, elle poursuit sa vie grouillante dans ses cahutes en peau de bidons, dans ses jardinets où fleurissent en frères le potiron et le ressort de sommier, sous ses balcons en planches d'emballage d'où pendent des lambeaux de chiffons gras.

Guinguettes noires accroupies derrière des barrières pourries, sentines honteuses, chalets mornes fabriqués de débris d'enseignes vantant d'inconcevables fritures et des dégustations de moules, roulottes, bric-à-brac, culs-de-sac ou des araignées poussiéreuses veillent sur des monceaux d'ordures mangées de rouille, baraques qui s'épaulent mutuellement comme des matrones saoules, voilà pour quelques coins propres et même coquets, ce qui dans sa généralité lisère Paris comme ces bourrelets d'écume jaunâtre et d'épaves que la mer pousse sur les grèves.

Des enfants vivent là-dedans, barbotent dans ces ruisseaux qui sont le tout-à-l'égout de ces cités. Du pittoresque, en voulez-vous ? La zone en regorge. Il lui sort des yeux. Mais c'est surtout le pittoresque de la crasse. En vérité, est-ce que la première capitale d'Europe se doit d'avoir ce pittoresque-là ?

De la zone on voit monter les immeubles énormes. Parfois même, ils se dressent tout contre elle. Elle rampe à leur base comme pour flairer leur menace. Elle les hait souvent parce qu'ils sont le commencement de sa fin, le signe que son temps de disparaître approche.

La question est aiguë. Il faut regretter le laisser-faire ou les circonstances particulières qui ont permis à cette population de passer de 22.000 habitants en 1913 à 112.000 aujourd'hui et de s'incruster eut ces glacis frappés de servitude. Mais le sentiment de dépit de ces gens est compréhensible. Pour aussi minable que soit un abri, on y tient lorsqu'on n'a que lui. La solution qui conciliera zoniers et Ville de Paris est dure à trouver ; l'expropriation ne sera point une mince affaire pour peu au surplus que les mœurs électorales s'en mêlent.

Et pourtant il faut la trouver parce que l'urbanisme, l'hygiène ne permettent plus de laisser subsister semblable état de choses, dût le pittoresque en mourir.

Émile Condroyer.

Sur la Zone...

Le commencement de la fin de la Zone

Les articles d'Émile Condroyer

La capitale démantelée (1930)

Autres textes d'Émile Condroyer

Voyage au pays des zoniers (Série d'articles de Pierre Bénite - 1930)

Dans l’étau des grands buildings (Série d'articles de Pierre Humbourg - 1931)

- La naissance de la zone

- La zone d'Issy et l'école des tambours

- Les tournesols de Vanves-Malakoff et le rotisseur

- L’attaque sur Gentilly et la Bièvre prisonnière

- Des murs de Bicêtre aux bords de la Seine

- Des pèches de Montreuil aux lilas des Lilas

- Le Pré-Saint-Gervais et les plaisirs gratuits à Pantin ou l'avenir dévoilé

Divers aspects de la zone dans les années 30

- Ici, demain, le grand Paris (On bâtit dans le quatorzième mais dans le treizième laisse pousser l'herbe) (Paris-Soir, 1930)

- La question de la zone parisienne (Le Journal des débats politiques et littéraire — 27 mai 1932)

- Le XIIIe arrondissement en 1933 (Jean Botrot)

- Gentilly et la zone (1936)

Les Zoniers

Faits divers

- Un soir à la Porte d'Italie - 1895

- Le crime du Petit-Ivry - 1903

- Les incendies se multiplient sur la zone - 1930

- Une chiffonnière meurt dans des circonstances mystérieuses - 1932

- Un mort et deux blessés au cours d'une bataille sur la zone - 1932

- Sur la zone du XIIIè arrondissement un ivrogne blesse grièvement sa femme d'un coup de couteau - 1933

- Bataille rangée entre consommateurs à la porte d'un café - 1939