LA CAPITALE DÉMANTELÉE

Les survivants

Le Journal — 27 octobre 1930

L'homme était couché sur le dos, dans l'herbe du talus. De sa casquette passaient des mèches grasses. Une barbe naissante estompait ses joues et son menton sous un chiendent bien imité. Près de sa tête un litron aux trois quarts vide était calé de guingois dans la terre molle.

Jambes allongées, bras écartés, l'homme offrait au ciel sa misère insouciante.

A un moment il entr'ouvrit ses paupières rouges, eut un rictus, lâcha un grognement et se retourna sur le flanc. Qu'on démolisse ou « qu'on ne démolisse pas, qu'on construise ou qu'on ne construise pas, celui-là s'en souciait comme de sa première puce.

En somme c'était une manière de mainteneur. Grâce à lui enfin, la vieille tradition des fortifs était sauve. Notez que le hasard faisait bien les choses. Cet estimable clochard, l'un des derniers spécimens de la faune des fortifs, ronflait précisément sur le bastion qu'on ne démolira pas, le bastion 67 bis, au Point-du-Jour, pour vous servir. Il était tranquille pour l'avenir.

Près de là, une ménagère tricotait, assise dans l'herbe ; à côté d'elle, enfermée dans sa cage, une tourterelle, qui sans doute avait besoin de grand air, roucoulait doucement.

Des gamins jouaient sur les talus à demi pelés et d'autres allongés à plat ventre sur la plongée de pierres tavelées regardaient au - dessous d'eux dans le fossé des fillettes qui attisaient Un feu de branches humides.

Des remorqueurs remontaient la Seine. Un train passa sur la rive gauche. Et vers les coteaux de Meudon, des fumées rousses et blanches brouillaient les couleurs cuivrées du couchant C'étaient les machines des chantiers qui fumaient : là-bas, on achevait de démolir le bastion 66, près de la porte du Point-du-Jour, le seul qui pût se targuer de quelque souvenir historique: l'entrée des Versaillais dans Paris communard, le 21 mai 1871.

Mais ici, tranquille ! Car, si la Ville de Paris rase ses fortifs, double presque la largeur cumulée de ses portes, et, au lieu de se contenter des 59 existantes, aménage 189 accès, elle a pensé à la postérité d'une autre manière en décidant que le bastion 67 bis subsisterait à titre de souvenir pour nos petits-neveux.

On abaissera donc le talus du boulevard Murât pour que l'escarpe fasse office de balustrade. On mettra des bancs sous les marronniers.

Et cela deviendra un square reposant. En bas, dans le fossé, on aménagera un tir à l'arc et des pelouses entoureront la pelote basque sur le glacis qui s'achèvera en jardin vers la Seine.

Mais le bon vieux mur costaud demeurera tel quel avec sa vigne vierge pendant comme une chevelure cramoisie au long de son échine grise. Le clochard, pour quelque temps encore, pourra venir dormir comme il faisait ce soir-là.

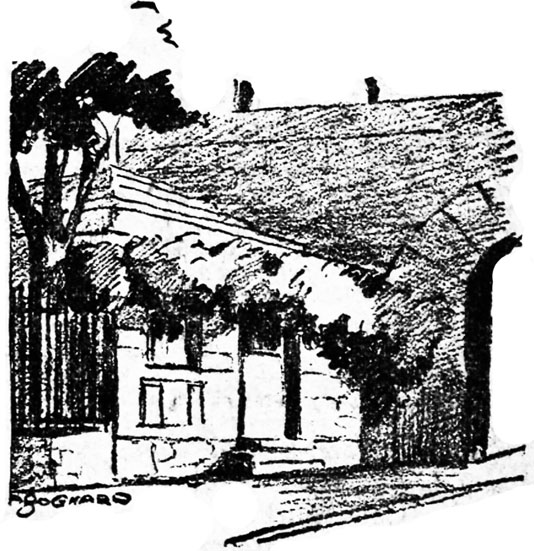

Une autre chose subsistera ; non point à titre de souvenir, mais parce que sa disposition est telle qu'il paraît difficile de la modifier. C'est la charmante poterne des Peupliers.

Elle est là-bas au bord du boulevard Kellermann, percée dans une butte de glaise impropre à soutenir toute construction. Cette glaise a sauvé la poterne. La courtine surplombe le boulevard ; on y accède par deux rampes en pente douce. Là-dessous finit la rue des Peupliers. Les deux postes d'octroi qui se font face perdent ici leur air maussade. Une mousse légère avive de taches claires leurs murs sombres et leur donne un petit air suranné et délicat. Une tonnelle de vignes légères frissonne contre leur façade. Un enclos étroit les entoure qu'un arbre tutélaire adoucit avec un tapis de feuilles mortes.

Cet air champêtre et doucement mélancolique, près de cette poterne dont l'arcade s'inscrit sur le fond de verdure où déclinent les toits de Gentilly, donne à cet endroit je ne sais quel charme provincial. Cela ne changera pas. Il est d'heureux hasards.

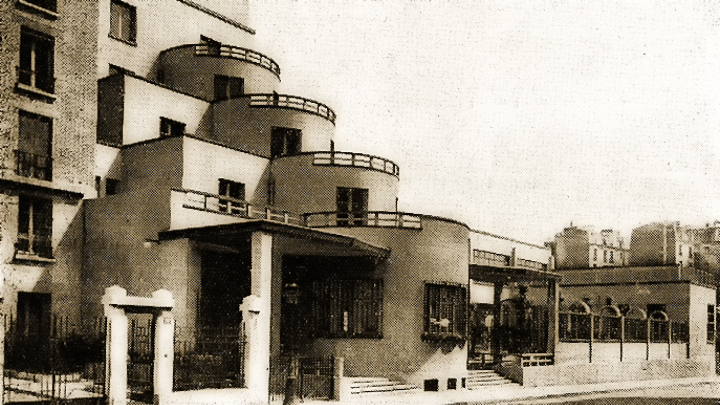

En face, le cimetière de Gentilly. La photo est prise de l'emplacement du futur parc Kellermann. Dans le bas du ravin coule encore la Bièvre avant son entrée dans Paris.

On gardera ces octrois, cette vigne, cette butte, ce morceau de mur. Le glacis forme une espèce de cuvette, car la ligne des fortifs s'exauce et s'avance en redan vers le Kremlin. C'est tout ce fond que l'on garnira de pelouses, de bosquets, et qui offrira aux regards, lorsqu'on le découvrira de la Poterne et des chaussées en terrasse que le dénivellement du sol nécessitera, une véritable mer de verdures fraîches à l'œil et à l'esprit.

Hors ces deux choses, plus rien ne subsistera des fortifs propices aux flâneries et aux amours de barrière. Devant le mur du Point-du-Jour ou à la poterne des Peupliers, des gens viendront qui se conteront de pâles souvenirs. Peut-être que l'un d'eux aura encore quelques vers de Bruant dans un repli de sa mémoire :

Les fortifs… mais c'est la balade

Des Pantinois, où chaqu' lundi,

Les laborieux en rigolade…

…Mais ce sera déjà de l'histoire.

Émile Condroyer.

Voir aussi :

Petit voyage dans la zone - Émile Condroyer - 1931

Le printemps sur la zone - Émile Condroyer - 1933

Sur la Zone...

Le commencement de la fin de la Zone

Les articles d'Émile Condroyer

La capitale démantelée (1930)

Autres textes d'Émile Condroyer

Voyage au pays des zoniers (Série d'articles de Pierre Bénite - 1930)

Dans l’étau des grands buildings (Série d'articles de Pierre Humbourg - 1931)

- La naissance de la zone

- La zone d'Issy et l'école des tambours

- Les tournesols de Vanves-Malakoff et le rotisseur

- L’attaque sur Gentilly et la Bièvre prisonnière

- Des murs de Bicêtre aux bords de la Seine

- Des pèches de Montreuil aux lilas des Lilas

- Le Pré-Saint-Gervais et les plaisirs gratuits à Pantin ou l'avenir dévoilé

Divers aspects de la zone dans les années 30

- Ici, demain, le grand Paris (On bâtit dans le quatorzième mais dans le treizième laisse pousser l'herbe) (Paris-Soir, 1930)

- La question de la zone parisienne (Le Journal des débats politiques et littéraire — 27 mai 1932)

- Le XIIIe arrondissement en 1933 (Jean Botrot)

- Gentilly et la zone (1936)

Les Zoniers

Faits divers

- Un soir à la Porte d'Italie - 1895

- Le crime du Petit-Ivry - 1903

- Les incendies se multiplient sur la zone - 1930

- Une chiffonnière meurt dans des circonstances mystérieuses - 1932

- Un mort et deux blessés au cours d'une bataille sur la zone - 1932

- Sur la zone du XIIIè arrondissement un ivrogne blesse grièvement sa femme d'un coup de couteau - 1933

- Bataille rangée entre consommateurs à la porte d'un café - 1939