La capitale démantelée

Promenade autour de Paris

Le Journal — 21 octobre 1930

Si Paris est une femme — et l'on se plaît souvent à le dire — les remparts en étaient le corset. Mais les corsets passant de mode, Paris a rejeté le sien.

Il fallut, il est vrai, en délibérer longuement : on ne se débarrasse pas d'un coup des vieilles habitudes.

Enfin, un beau jour de mai 1919, des messieurs en chapeau melon arrivèrent sur le talus de la porte de Clignancourt où de maigres fleurettes faisaient, elles aussi, craquer leur calice. Sur les visages errait le sourire qu'on destine à l'avenir tempéré par l'ombre de gravité qu'il sied d'avoir lorsqu'on sacrifie un vestige du passé. Les messieurs empoignèrent une pioche bien propre et, vlan ! ils en fichèrent le fer dans la terre anémique.

Pour tout dire, les remparts n'en frémirent pas. Mais ils eurent bientôt le sort des étoffes trop tendues : au moindre trou elles craquent de toutes parts. Et les remparts commencèrent de partir en lambeaux.

Il faut bien avouer qu'ils n'avaient jamais servi à grand-chose. Un certain Larabit qui fut, sauf erreur, député de l'Yonne, leur avait pourtant prédit un rôle curieux : « La population parisienne est brave, s'écria-t-il une fois à la Chambre ; elle le sera plus encore quand Paris sera fortifié, car il semble que les fortifications donnent l'instinct de la guerre et l'esprit militaire. »

Aimable M. Larabit !

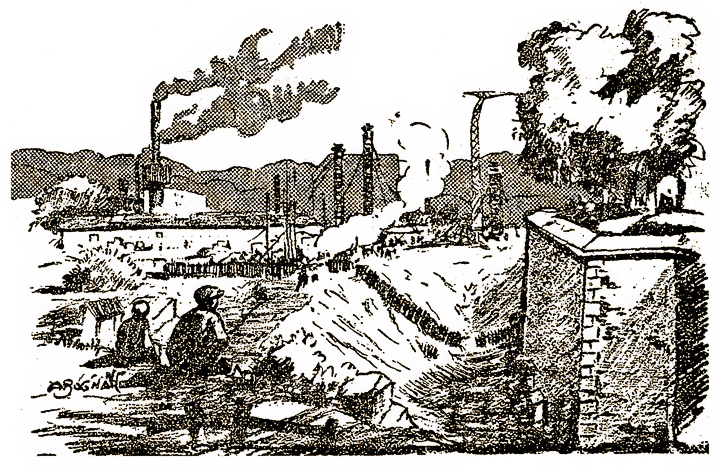

Inutiles pour les stratèges, ils le furent moins pour les dessinateurs qui, depuis Raffaëlli, en dégagèrent l'humanité singulière et pour les littérateurs qui, depuis Goncourt, Zola et Huysmans, aimèrent leur charme morbide. Et lorsqu'on envisagea sérieusement de les abattre, ce ne fut pas une voix militaire qui prit leur défense, mais celle d'Aristide Bruant, « au nom des chemineux d'la ville. »

Tout en accordant un regret au passé, Gustave Geffroy seul, parmi les écrivains, songea à l'avenir : « Attendons, disait-il, le décor nouveau où les successeurs des hommes de ce temps sauront découvrir à leur tour des motifs d'émotion. Adieu aux fortifs. »

Cet avenir est presque devenu le présent. Et je gage que le bon Gustave Geffroy ne s'y reconnaîtrait plus ; car les travaux ont bien marché, quoi qu'on ait prétendu. Il faut imaginer dans son ampleur l'énorme labeur que représentait le dérasement de ces 94 bastions formant autour de Paris une ceinture de 35 kilomètres. Et quelle ceinture ! Les gars du bâtiment au temps de Louis-Philippe avaient bâti pour l'éternité. Les terrassiers d'aujourd'hui, crachant dans leurs paumes et escortés de toutes leurs machines modernes, s'en sont aperçus lorsqu'ils durent exécuter 3.500.000 mètres cubes de terrassement et démolir 380.000 mètres cubes de maçonnerie.

Encore une dizaine de bastions à déraser de la sorte et les remparts auront vécu. Mais pendant que des ouvriers comblent les fossés, défoncent courtines et cavaliers, d'autres construisent. Si bien que des quartiers nouveaux sortent de ce sol, ébauches du Paris futur.

C'est aux principales portes que la chose se voit le mieux et que la surprise est la plus vive. Il n'est point nécessaire d'arborer une barbe de patriarche pour se rappeler ces portes maussades trouées à regret dans le talus, leurs maisons d'octroi noirâtres sous le toit en escalier et leur grille épaisse aux barreaux de fer fruste. Décor de la Vie de Bohème, elles ne s'animaient que de l'activité passagère des charrois ; la nuit mettait autour de leurs lumignons une hostilité désolée.

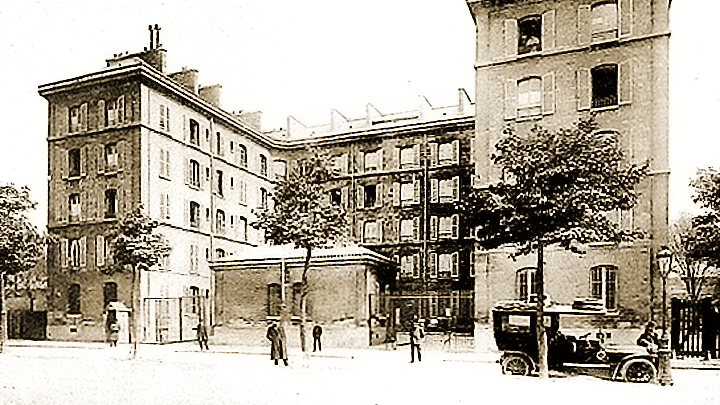

Aujourd'hui, à ces mêmes places, les bâtisses rougeâtres ou blanches ont monté d'un seul bloc. Sur ce sol nu et plat, elles dressent leurs verticales dont rien ne brise l'élan et la puissance dépouillée de leurs murs. Hautaines au long des boulevards ou des rues élargis et prolongés à leur mesure, elles ouvrent sur des horizons neufs qui font des cieux plus vastes, des myriades de fenêtres par où, du haut en bas- de leurs huit étages, on aperçoit grouiller leur vie.

Portes de Clignancourt, de Champerret, d'Orléans, Montmartre, d'Italie, en vérité peut-on encore appeler portes ces places en demi-lune qu'emplit une fièvre de carrefour. Tout un commerce frétillant accouru vers ces rotondes, déploie au bas des immeubles uniformes une fantaisie de devantures et d'étalages bariolés. Et puis on ne sait plus si Paris s'arrête ici. Par ces ouvertures immenses on dirait que son animation a coulé comme un liquide.

Une foule de boutiques ont fait tache d'huile vers la banlieue et prolongent en une diversité de souks occidentaux le frémissement de la capitale démantelée. Aux confins de Paris ces agglomérations mettent ainsi la turbulence de son cœur.

La porte de Saint-Cloud, l'une des premières embellies, rayonnant en étoile à sept branches, est parée de pelouses neuves, de feuillages. Les enfants jouent et les femmes travaillent dans les allées : ils ont déjà leurs habitudes. Mais la porte d'Auteuil, sa voisine la porte de la Muette et surtout la porte Dauphine, font entrer, si j'ose dire, le Bois dans Paris. Les talus souvent encombrés de baraquements qui ne laissaient passer que la crête des arbres, ont disparu, les boulevards sont élargis qui n'étaient que la rue militaire : aussi la lisière de cette forêt peuplée de souvenirs historiques s'offre-t-elle en une échappée majestueuse accordée à l'élégance du lieu autant qu'à notre sens de la liberté.

Parfois cependant on découvre encore, comme à la porte du Point-du-Jour, un vieux bureau d'octroi tassé sur son refuge ainsi qu'un naufragé sur son épave. Ses murs trapus sont gris. Un tuyau de tôle lâche de guingois un maigre filet de fumée rousse. Près de lui un immeuble énorme l'humilié de sa masse claire et le repousse du pied.

Ailleurs, aux portes secondaires, il en reste encore de coincés entre deux îlots d'habitations. Ou bien on en trouve un tout seul, rogné sur toutes ses faces, qui s'obstine à demeurer debout sur une immense plaine de gravats. L'air désemparé, il semble contempler l'antithèse éternelle qui est l'essence de la vie : ici, au bout de ce terrain fraîchement nivelé, la confusion rouilleuse et rampante des baraques zonières qui vont mourir ; là, plaqués haut contre le ciel, criblés de fenêtres scintillant dans le soleil, les édifices orgueilleux qui viennent de naître.

Émile Condroyer.

Sur la Zone...

Le commencement de la fin de la Zone

Les articles d'Émile Condroyer

La capitale démantelée (1930)

Autres textes d'Émile Condroyer

Voyage au pays des zoniers (Série d'articles de Pierre Bénite - 1930)

Dans l’étau des grands buildings (Série d'articles de Pierre Humbourg - 1931)

- La naissance de la zone

- La zone d'Issy et l'école des tambours

- Les tournesols de Vanves-Malakoff et le rotisseur

- L’attaque sur Gentilly et la Bièvre prisonnière

- Des murs de Bicêtre aux bords de la Seine

- Des pèches de Montreuil aux lilas des Lilas

- Le Pré-Saint-Gervais et les plaisirs gratuits à Pantin ou l'avenir dévoilé

Divers aspects de la zone dans les années 30

- Ici, demain, le grand Paris (On bâtit dans le quatorzième mais dans le treizième laisse pousser l'herbe) (Paris-Soir, 1930)

- La question de la zone parisienne (Le Journal des débats politiques et littéraire — 27 mai 1932)

- Le XIIIe arrondissement en 1933 (Jean Botrot)

- Gentilly et la zone (1936)

Les Zoniers

Faits divers

- Un soir à la Porte d'Italie - 1895

- Le crime du Petit-Ivry - 1903

- Les incendies se multiplient sur la zone - 1930

- Une chiffonnière meurt dans des circonstances mystérieuses - 1932

- Un mort et deux blessés au cours d'une bataille sur la zone - 1932

- Sur la zone du XIIIè arrondissement un ivrogne blesse grièvement sa femme d'un coup de couteau - 1933

- Bataille rangée entre consommateurs à la porte d'un café - 1939

C'est le 14 juillet 1863 que le premier coup de pioche, — car les premières dizaines de mètres ont été creusés à la pioche par des puisatiers et non par un forage — du puits artésien de la Butte-aux-Cailles a été donné.

C'est le 14 juillet 1863 que le premier coup de pioche, — car les premières dizaines de mètres ont été creusés à la pioche par des puisatiers et non par un forage — du puits artésien de la Butte-aux-Cailles a été donné.