Boulevard du Transit : le franchissement de la vallée de la Bièvre

Le Siècle — 6 juin 1962

Les travaux de viabilité dont nous avons annoncé la mise à l'enquête dans les treizième et quatorzième arrondissements, se composent d'abord d'une grande voie allant, du pont Napoléon (pont mixte de Bercy) au lieu-dit « Les Quatre-Chemins », sur la route d'Orléans ; puis d'une voie de raccordement allant aboutir au boulevard de la Santé, près de l'ancienne barrière.

Ce tracé doit mettre en rapport les deux arrondissements qu'il traverse avec le douzième et le quinzième, mais il présente des difficultés sérieuses. La vallée de la Bièvre, à pentes brusques et profondes, doit être franchie, et, pour éviter des rampes impossibles, il faut tourner la butte aux Cailles et le plateau de Montsouris.

Il est donc indispensable de construire un viaduc au-dessus des bas-fonds ; mais, grâce à ce travail, le tracé n'aura que des inclinaisons très modérées, la plus forte dépassant à peine 0m01 par mètre.

Entre le quai de la Gare et la porte d'Ivry, la voie projetée emprunterait la rue Militaire, portée à 40 mètres de large ; ensuite elle quitterait la ligne des fortifications pour gagner la route d'Italie, par un alignement de 766 mètres, puis elle traverserait la vallée de la Bièvre, et viendrait aboutir au-dessus de la Glacière, au moyen d'un alignement, de 1,188 mètres. Cette fraction du tracé longerait constamment la ligne du chemin de fer.

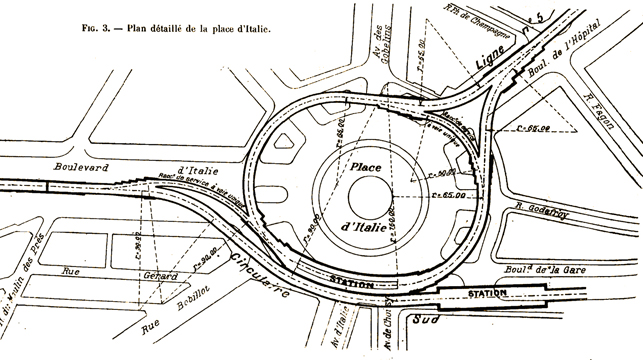

À partir de la rue de la Glacière, la nouvelle voie s'infléchirait vers Paris afin de contourner la butte aux Cailles, dont le culmen est à 24 mètres au dessus du niveau de la Bièvre. Elle traverserait ensuite le chemin de fer de Sceaux, et se dirigerait on ligne droite vers la route d'Orléans, par un alignement de 659 mètres, en tenant à peu près le milieu de la zone suburbaine. Le carrefour où aurait lieu ce débouché serait transformé en une place circulaire de 60 mètres de rayon.

La voie de raccordement partirait d'une place triangulaire, projetée sur la voie principale à son point d'inter section avec la ligne de Sceaux, et se dirigerait à pleins jalons vers l'ancienne barrière de la Santé, avec une pente uniforme de 0m0262 par mètre.

Divers, travaux d’art doivent être exécutés sur ce long parcours ; ce sont, d'abord, le viaduc enjambant le vallon de la Bièvre ; ensuite un pont pour passer sous le chemin de fer de Sceaux. Ce pont sera composé de deux culées en maçonnerie et d'un tablier en tôle, d'une seule portée de vingt mètres ; la hauteur en sera de 4m50 depuis le niveau de la chaussée jusqu'au-dessous des poutres.

Quant au viaduc, il sera construit entre les chemins du Bel-Air et du Pot-au-Lait, et aura 270 mètres de longueur. Or, comme la voie projetée et le chemin de ceinturer filent côte à côte sur cette fraction du parcours, le même viaduc leur servira sans doute pour franchir cet obstacle ; ce serait alors un pont mixte comme celui de Bercy.

Au delà de la rue de la Glacière, à l'endroit où le tracé se brise en entrant dans le quatorzième arrondissement, on doit planter un square avec pelouses, massifs et pièce d'eau. Ce jardin sera traversé par le chemin de fer de Sceaux.

Cette grande ligne projetée sur la rive gauche communiquerait, au moyen de la route stratégique de Bercy à la porte de Charenton, avec le boulevard qui doit traverser les 12e, 20e et 19e arrondissements, pour aboutir à la Petite-Villette.

Le titre a été ajouté. (NdE)

Les futures grandes voies du XIIIe

Sur les futurs boulevards Saint-Marcel et Port-Royal :

L'ouverture du boulevard Saint-Marcel, entre le boulevard Montparnasse et le boulevard de l'hôpital fut déclarée d'intérêt public par décret du 17 octobre 1857.

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Journal des débats politiques et littéraires, 26 mars 1857)

- Le boulevard Saint-Marcel (Le Siècle, 6 juin 1858)

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Siècle, 22 juillet 1861

- Les travaux du boulevard de Port-Royal (Le Siècle, 5 avril 1868)

- Intéressante découverte archéologique sur le chantier du boulevard Saint-Marcel (1868)

- L'ancienne nécropole Saint-Marcel (1913)

Sur le futur boulevard Arago :

Le projet d'ouverture de ce boulevard, désigné dans un premier temps sous le nom de "boulevard de la Santé" fut soumise à consultation en septembre 1858. Il était prévu que cette voie s'ouvrirait en face la place de la Collégiale à la rencontre de la. rue Mouffetard et des rues Pierre-Lombard et des Trois-Couronnes ; qu'elle élargirait la rue Saint-Hippolyte, traverserait la rue de Lourcine au-dessus de l'hôpital de ce nom, et viendrait déboucher sur le boulevard extérieur, après avoir coupé la rue de la Santé, le faubourg Saint-Jacques et l'impasse de Longue-Avoine. Ce fut effectivement ce qui sera réalisé sauf que la voie prit le nom de boulevard Arago car le nom boulevard de la Santé était utilisé depuis 1851 pour désigner le boulevard extérieur entre les barrières de la Santé et Saint-Jacques.

- Le boulevard de la Santé (Le Siècle 7 juin 1858)

- Un nouveau boulevard pour le 12e arrondissement (Le Journal des débats politiques et littéraires, 6 septembre 1858)

- Le percement du boulevard Arago dans le faubourg Saint-Marcel (1868)

Sur la future avenue des Gobelins :

"Entre l'église Saint-Médard et la barrière d'ltalie, la largeur de la rue Mouffetard sera portée à 40 mètres. Ces deux mots suffisent pour faire comprendre quelle révolution causera ce percement sur les bords de la Bièvre Ainsi redressée, la rue Mouffetard sera plus large que le boulevard des Italiens." C'est par ces mots que le Journal des débats politiques et littéraires du 6 septembre 1858 présenta le projet à ses lecteurs et, effectivement, il ne surestimait pas l'importance de celui-ci.

- La rue Mouffetard (Le Siècle, 8 juin 1858)

- L'élargissement de la rue Mouffetard et l'aménagement de la place d'Italie (1867)

- L'élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 24 septembre 1867)

- L’élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 10 mars 1868)

- La nouvelle place d'Italie en haut de la rue Mouffetard (1868)

- Les travaux dans les 5e et 13e arrondissements (1868)

Sur les boulevards extérieurs

- La transformation des boulevards extérieurs de la rive gauche (Le Siècle, 20 mai 1862)

- Les travaux sur les boulevards extérieurs (Le Siècle,28 mai 1863)

- Les boulevards extérieurs et le boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 6 novembre 1863)

- Boulevard d'Italie vu par Fortuné du Boisgobey(1883)

Sur la rue de Tolbiac (Tronçon du boulevard du Transit dans le 13e arrondissement)

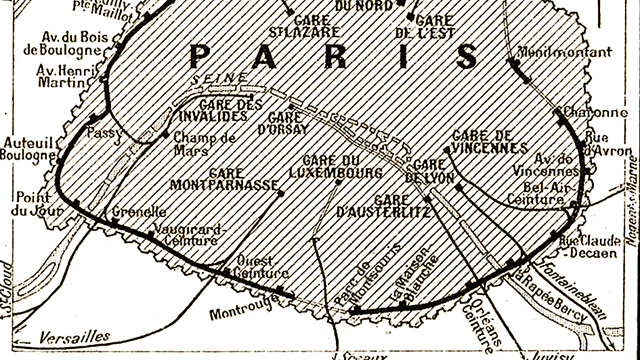

La rue de Tolbiac est un des tronçons du grand projet haussmannien consistant à relier la Seine à la Seine par la rive gauche par un axe majeur situé à mi-chemin des anciens boulevards extérieurs et des fortifications. Cet axe mit très longtemps à se réaliser notamment du fait des difficultés que représentaient, dans le 13e arrondissement le franchissement de la vallée de la Bièvre pour lequel plusieurs options furent envisagées.

La rue de Tolbiac ne fut totalement achevée qu'après 1895, année de l'inauguration du viaduc de Tolbiac franchissant les voies du chemin de fer d'Orléans et assurant ainsi la continuité de la liaison de la Seine à la Seine c'est-à-dire du Pont de Tolbiac au Pont Mirabeau, si l'on excepte la reprise du franchissement de la rue du Moulin-des-Prés par la suppression du pont construit initialement.

Premières versions du projet abandonnées.

Outre le franchissement de la vallée de la Bièvre, l'aboutissement de l'axe vers la Seine n'est pas non plus définitivement tranché. Dans cette première phase, c'est le pont Napoléon (futur pont National) qui était visé, le nouvel axe longeant le chemin de fer de ceinture entre la porte d'Ivry et le quai de la Gare.

- Boulevard du Transit : le franchissement de la vallée de la Bièvre (Le Siècle, 6 juin 1962)

- Les boulevards extérieurs et le boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 6 novembre 1863)

- La prolongation du boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 30 octobre 1864)

Deuxième projet

- Acquisitions foncières pour le boulevard du Transit (La Gazette de France, 8 mars 1865)

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro, 19 aout 1867)

- La future rue du Transit (Le Petit-Journal, 28 octobre 1867)

La réalisation des travaux

Le deuxième projet du tracé de la rue du Transit ne sera pas davantage réalisé.

La guerre et les évènements liés à la Commune de Paris mirent en sommeil les travaux dans le quartier de la Maison-Blanche et le projet fut rediscuté. Un nouveau tracé, plus au sud, abandonnant la ligne droite et comportant une inflexion, fut adopté.

La nouvelle voie aboutira aussi à un nouveau pont sur la Seine reliant les 12e et 13e arrondissement. Ce sera le pont de Tolbiac.

En 1874, un crédit de 2,5 millions de francs à prélever sur l'emprunt municipal fut voté. Le boulevard du Transit avait déjà couté 43,974,818 fr. selon le Journal des débats politiques et littéraires du 9 décembre 1874. Les travaux de franchissement de la vallée de la Bièvre pouvaient enfin réellement commencer.

Charles Marville les immortalisa par les deux seules photographies connues de ces travaux.

- Les travaux de construction de la rue de Tolbiac (1877)

- Le prolongement de la rue de Tolbiac (1877)

- La nouvelle rue de Tolbiac (1877)

- Les nouvelles voies de la rive gauche (1878)

Sur le pont de Tolbiac sur la Seine

L'aménagement du XIIIe

Les années 1860 : projets pour les zones annexées et premiers travaux

Le cadre général

- Le nouveau Paris (Le Siècle, 29 mars 1861)

- Belles perspectives pour le XIIIe (Le Siècle, 12 mai 1962)

- Boulevard du Transit : le franchissement de la vallée de la Bièvre (Le Siècle, 6 juin 1962)

- Les projets pour le XIIIe (Le Siècle, 9 mars 1863)

- La promenade-square de la vallée de la Bièvre (Le Petit-Journal, 22 juin 1864)

- Des divers projets intéressant le XIIIe arrondissement (Le Siècle, 25 juillet 1864)

- Projets intéressant les XIIIe et XIVe arrondissements (Le Siècle, 23 août 1865)

- Les travaux de Paris (Le Siècle, 14 septembre 1864)

- Travaux publics (La Patrie — 15 septembre 1866)

- Les travaux de Paris (1868)

- XIIIe arrondissement : les travaux dans la zone annexée par Ch. Louft (Le Siècle, 12 février 1869)

Les projets de voirie

- Enquête publique sur les projets de voiries intéressant les 13e et 14e arrondissements (Le Temps, 5 mars 1863)

- A travers le 13e arrondissement (Le Siècle, 10 janvier 1863)

- Les travaux sur les boulevards extérieurs (Le Siècle, 28 mai 1863)

- Le point sur les travaux dans le 13e arrondissement (mars 1864)

- Les nouvelles places de Paris (1866)

- Les travaux à venir (Le Siècle — 9 avril 1866)

- Travaux publics (La Presse - 3 avril 1867)

- Les transformations de Paris (1867)

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro, 19 aout 1867)

- Les travaux de la place d'Italie (1869)

- L'aménagement du XIIIe arrondissement (Annuaire encyclopédique, 1869)

- Les nouvelles voies de la rive gauche, 1878

Le chemin de fer de ceinture

Les années 1870-80

Quartier de la Salpêtrière

Quartier de la gare

Quartier de la Maison-Blanche

- Les abords de la gare de Gentilly (1874)

- Édilité parisienne (1876)

- La nouvelle rue de Tolbiac (1877)

- La Butte aux Cailles (1877)

- Les grands travaux de l’édilité parisienne : la rue de Tolbiac (La Lanterne — 8 décembre 1877)

- Rapport Rousselle (vallée de la Bièvre -1881)

- Un quartier de Paris inconnu des parisiens (1882)

- Les travaux du 13e arrondissement (Butte-aux-Cailles -1885)

Les années 1890

- Les travaux de voirie à exécuter dans le XIIIe (1893)

- Les travaux de la Bièvre(1893)

- La vallée de la Bièvre (1894)

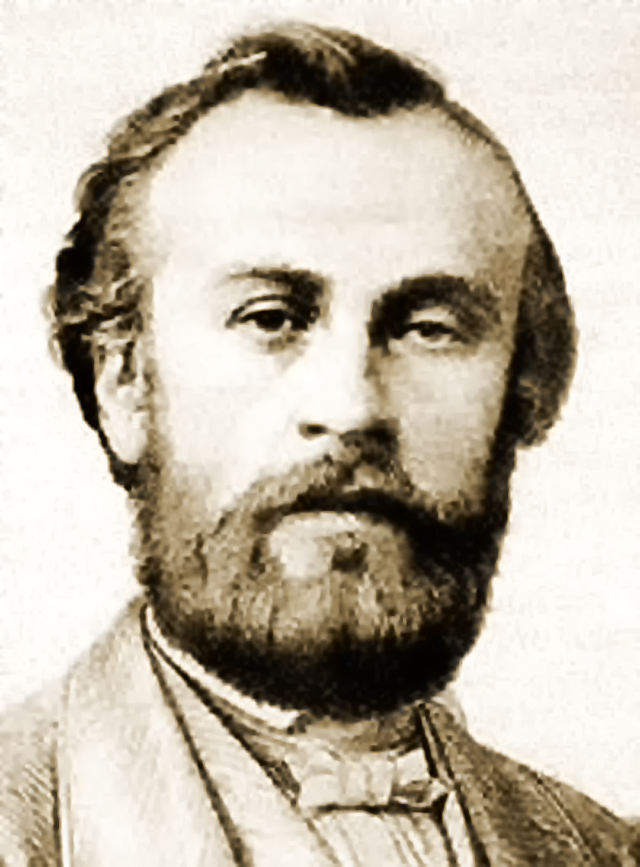

La rue Giffard est l'ancien chemin de ronde de la Gare. Cette voie reçut son nom actuel en 1884. Henri Giffard, né le 8 février 1825 et mort le 15 avril 1882 à Paris, est un inventeur français, à qui l'on doit l'injecteur et le dirigeable propulsé par la vapeur.

La rue Giffard est l'ancien chemin de ronde de la Gare. Cette voie reçut son nom actuel en 1884. Henri Giffard, né le 8 février 1825 et mort le 15 avril 1882 à Paris, est un inventeur français, à qui l'on doit l'injecteur et le dirigeable propulsé par la vapeur.