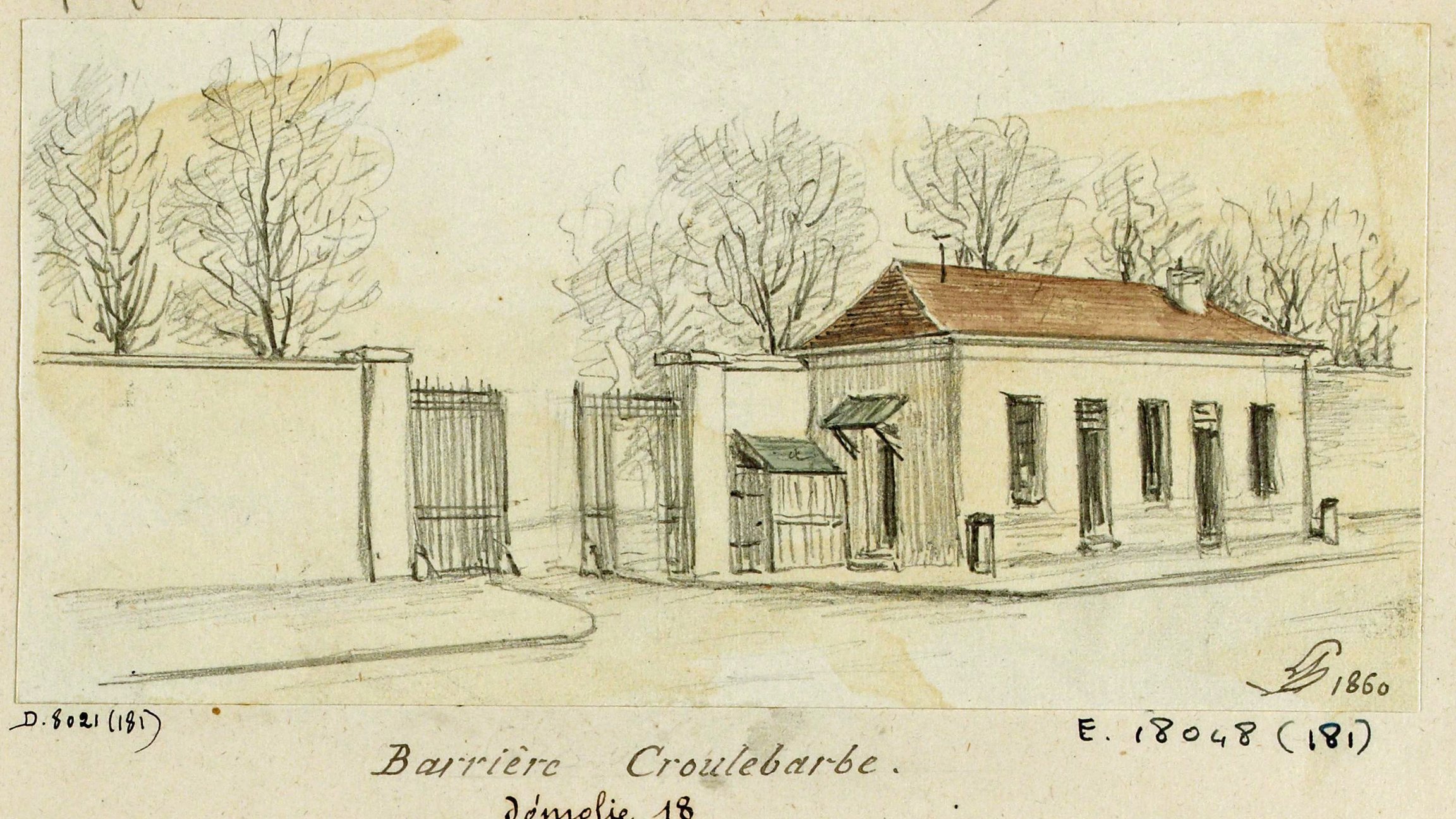

La barrière Croulebarbe

C’était une petite barrière modeste située vers le milieu du boulevard des Gobelins, à l’endroit même où la petite et modeste rivière de Bièvre fait son entrée dans Paris. Son nom lui venait d’un moulin qui avait existé à quelque distance de là, un siècle ou deux auparavant, et personne ne le connaissait, hormis les gens des environs et les employés de l’octroi, — de purs sinécuristes dont l’unique fonction consistait à regarder couler l’eau de la Bièvre et faire des ronds dedans, du haut du parapet du ponceau jeté sur ce rivulet. Personne même ne l’aurait jamais connu si, le 25 mai 1827, un drame sanglant ne l’avait tout à coup révélé à la population parisienne et ne lui avait donné un retentissement auquel il ne s’attendait pas.

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

A cinq minutes de la barrière Fontainebleau, la voisine immédiate de la barrière Croulebarbe, existait un marchand de vins nommé Ory, dont les homonymes peuplent encore le quartier. Il avait pour garçon de service un adolescent, Honoré-Francois Ulbach qui, avant d’entrer chez lui, avait passé une quinzaine de mois à Poissy et à Sainte-Pélagie comme vagabond. Malgré ces fâcheux antécédents, dus à l’abandon dans lequel sa famille l’avait laissé de bonne heure, son patron ne se plaignait pas de lui, et peut-être que sa vie, gâtée à son début, eût fini par s’honorabiliser tout à fait, si une femme ne se fût trouvée sur son chemin.

Cette femme était une humble servante, jeune, jolie, et honnête, nommée Aimée Millot, et plus connue par les habitants de l’avenue d’Ivry — où demeurait sa maîtresse, la veuve Détrouville — sous le nom de la Bergère d’Ivry, parce qu’on la rencontrait souvent avec un petit troupeau de chèvres qu’elle gardait, comme sainte Geneviève son troupeau de moutons, en lisant ou en travaillant. Aimée Millot n’avait jusque-là aimé personne, non plus qu’Honoré Ulbach : il la vit et il l’adora, elle le vit et elle se laissa adorer. Les rares passants que le hasard de leurs affaires ou de leurs promenades amenait sur le boulevard des Gobelins souriaient malignement en contemplant ces deux jeunes gens devisant d’amour, assis côte à côte sur le revers d’une cuvette tapissée d’une herbe épaisse que broutaient goulûment quelques chèvres ; et plus d’un, parmi ces passants, après avoir souri, soupirait en songeant à l’avenir de félicités promis à ce couple entrelacé.

Mais les passants se trompaient en préjugeant aussi favorablement de l’avenir de ces deux jeunes gens, - dont le bonheur ne devait avoir que la durée de l’éclair. Un matin, comme Honoré était seul dans le Cabaret, Aimée Millot entra, rapportant - sur l’ordre de sa, maîtresse - les petits cadeaux de fiançailles qu’il lui avait offerte quelques mois auparavant, c’est-à-dire une pointe rose, deux oranges et une bouteille de cassis. La veuve Détrouville — qui avait passé l’âge des passions et qui condamnait, comme indigne, celle qui consumait le cœur du garçon marchand de vins, — cette veuve trop sage avait exigé ce sacrifice de sa servante, qui lui avait obéi, parce que les petits doivent obéir aux grands, les pauvres aux riches, les domestiques aux maîtres. Elle avait obéi, puis elle s’était sauvée, au fond peut-être honteuse de la méchante action qu’on lui avait imposée; car, quelque rapidité qu’elle eût mise à se débarrasser de la bouteille de cassis, des deux oranges et du fichu rose, elle avait eu le temps de voir les larmes du pauvre amoureux éconduit par elle.

Honoré Ulbach, orphelin pour la seconde fois, — puisqu’il perdait la seule affection qui l’attachât à la vie, — devint, à partir de ce jour, d’une invincible mélancolie. Son patron lui fit quelques représentations paternelles, puis quelques reproches mérités, et finalement, voyant qu’il négligeait tout à fait son service et qu’il ne tenait nul compte de ses représentations ni de ses reproches, de ses encouragements ni de ses menaces, il le renvoya.

Ulbach prit ses hardes et s’en alla rôder dans les environs de la barrière Croulebarbe, pour tâcher d’y rencontrer sa bergère et — qui sait ? — de la fléchir. Mais il eut beau attendre sous les ormes, Aimée ne se montra pas ce jour-là, et il dut chercher un asile pour sa nuit.

Il avait connu en prison deux chenapans, les fils Champenois, qui demeuraient avec leur mère rue des Lyonnais, la plus pauvre rue du plus pauvre quartier de Paris : il alla frapper à cette porte qui s’ouvrit sans peine, et on lui donna l‘hospitalité. La mère et les deux fils étaient motteux : Ulbach, pour gagner son pain, fit des mottes avec eux, et cette existence, quoique pénible, il l’eût supportée sans se plaindre, habitué à pâtir qu’il avait été dès son enfance, si la chère et cruelle Aimée avait permis qu’il reprît avec elle, de temps en temps, les papotages amoureux d’autrefois. Aimée, c’était le soleil qu’il fallait à sa vie pour l’éclairer et la réchauffer; elle absente, tout était morne et froid pour lui. Il alla rôder de nouveau sur le boulevard des Gobelins, mais sans être plus heureux cette fois que la précédente. Tout au contraire, ce qu’il gagna à avoir abandonné la famille Champenois, ce fut de rencontrer un garçon de son ancien patron qui lui remit une lettre d’Aimée, - un congé en bonne et due forme.

Aimée, en signant cette lettre, avait signé son arrêt de mort.

La suite

La Bergère d'Ivry

Les faits rapportés par la presse

Le procès d'Honoré Ulbach - 27 juillet 1827

- Accusation d'assassinat contre le sieur Ulbach. - Le Constitutionnel du 11 juillet 1827 reproduisant la Gazette des Tribunaux

- L'acte d'accusation- Journal des débats politiques et littéraires - 27 juillet 1827

- Le procès d'Honoré Ulbach - Journal des débats politiques et littéraires - 28 juillet 1827

- Le procès d'Honoré Ulbach - Le Constitutionnel - 28 juillet 1827

- Ulbach se pourvoit finalement en cassation - Le Constitutionnel - 30 juillet 1827

L'exécution d'Honoré Ulbach

- Exécution d'Ulbach - Journal des débats politiques et littéraires - 11 septembre 1827

- Les derniers moments d’Ulbach - La Quotidienne du 12 septembre 1827 reproduisant La Gazette des Tribunaux

Récits d'historiens et autres auteurs

- Alfred Delvau : Barrière Croulebarbe (1865)

- Revue des Théâtres : "La Bergère d'Ivry" - Le Siècle du 9 juillet 1866

- Les exécutions en place de Grève : Ulbach (La Lanterne - 1890)

- Le Rappel : La bergère d'Ivry (A propos de la cavalcade du Petit-Ivry - 1891)

- Georges Cain : Le long de la Bièvre (1905)

- Martial de Pradel de Lamase : Un rendez-vous de chasse du Vieux Paris (1906)

- Martial de Pradel de Lamase : Le champ de l'Alouette (1933)

La rue Edmond Gondinet fut ouverte en 1898 et reçut, en 1899, le nom de ce trop méconnu auteur de comédies qui est aussi l'un des coauteurs du livret de Lakmé, opéra-comique en trois actes créé en 1883, musique de Léo Delibes.

La rue Edmond Gondinet fut ouverte en 1898 et reçut, en 1899, le nom de ce trop méconnu auteur de comédies qui est aussi l'un des coauteurs du livret de Lakmé, opéra-comique en trois actes créé en 1883, musique de Léo Delibes. Le 7 avril 1897, M. Félix Faure, Président de la République accompagné de M. Barthou, ministre de l’intérieur; du général Tournier, de M. Le Gall et du commandant Meaux Saint-Marc, visitait l’hôpital de la Salpêtrière. Avant de se retirer, M. Félix Faure avait remercié les médecins des soins qu’ils donnent aux malades et avait laissé mille francs pour améliorer l’ordinaire des malades.

Le 7 avril 1897, M. Félix Faure, Président de la République accompagné de M. Barthou, ministre de l’intérieur; du général Tournier, de M. Le Gall et du commandant Meaux Saint-Marc, visitait l’hôpital de la Salpêtrière. Avant de se retirer, M. Félix Faure avait remercié les médecins des soins qu’ils donnent aux malades et avait laissé mille francs pour améliorer l’ordinaire des malades.