Les vingt arrondissements du nouveau Paris

Journal des débats politiques et littéraires — 27 février 1859

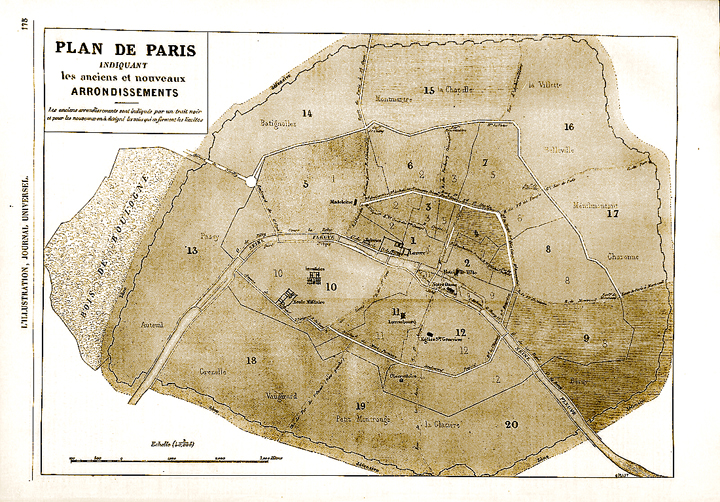

Nous avons reproduit, d'après le Moniteur, le rapport adressé à l'Empereur par le ministre de l'intérieur sur les nouvelles limites de Paris ; nous avons aussi reproduit le décret du 9 février 1859, qui a ordonné l'enquête préliminaire prescrite par la loi du 18 juillet 1857 ; plus tard, lorsque cette enquête sera terminée, et avant que le Corps Législatif ait voté la loi qui seule peut prescrire l'extension du périmètre de la capitale, nous reviendrons sur quelques unes des graves questions que soulève cet important projet; nous ne voulons nous occuper aujourd'hui que de la division nouvelle de Paris en vingt arrondissements.

Cette division a déjà figuré dans nos colonnes, d'après un tableau que nous avions emprunté à un journal du soir ; mais ce tableau, très incomplet, ayant donné lieu à de nombreuses demandes d'explications de la part des intéressés, nous croyons devoir présenter une analyse beaucoup plus détaillée des nouvelles circonscriptions, comparées aux anciennes, et cela d'après le plan officiel, qui mis en vente depuis quelques jours, excite vivement la curiosité publique.

Projet initial

Le premier arrondissement est formé de différentes parcelles empruntées à six des arrondissements actuels, à savoir : le 1er, le 2e, le 3e, le 5e, le 11e et enfin le 4e, qu'il absorbe tout entier. Il forme un vaste carré long compris entre la place de la Concorde, la rue Saint-Florentin, le boulevard de la Madeleine à gauche, et à droite le boulevard de Sébastopol, depuis l'église Saint-Leu jusqu'à la place du Châtelet ; au nord, sa limite est tracée par la rue Neuve-des-Capucines, la rue Neuve-des-Petits-Champs, la place des Victoires, la rue Pagevin et la rue Mauconseil ; au midi se trouve la Seine, depuis le pont de la Concorde jusqu'au pont au Change, en y comprenant la portion de la Cité qui appartient aujourd'hui au 11e arrondissement ; c’est-à-dire tout l'angle situé entre la rue de la Barillerie et le terre-plein du Pont-Neuf. Ainsi composé, le 1er arrondissement occupera le centre du nouveau Paris ; il renfermera les Tuileries, le Louvre ; le Palais-Royal, les Halles centrales, la Banque, le Palais-de-Justice et la préfecture de police.

Le second arrondissement absorbe tout l'ancien 9e, une grande portion du 7° et quelques îlots du 8e ; il comprend le reste de la Cité et l'Ile Saint-Louis ; au nord il est bordé par la rue Rambuteau, la rue de Paradis et la place Royale ; à droite, par le boulevard Beaumarchais, la place de la Bastille et le canal Saint-Martin, enfin, à gauche, par le boulevard de Sébastopol, depuis la rue Rambuteau jusqu'au pont Saint-Michel. Dans le nouveau second arrondissement nous trouvons l'Hôtel-de-Ville, la tour Saint-Jacques, l'Arsenal et Notre-Dame.

Le troisième arrondissement est formé de di verses parties empruntées au ler,1er, au 2e, au 3° et au 5e : il est compris au nord par toute la ligue des boulevards, depuis le boulevard des Capucines jusqu'au boulevard de Sébastopol ; il est séparé du nouveau premier arrondissement par la ligne que nous venons d'indiquer, et qui, commençant à la Madeleine, aboutit à l'église Saint-Leu, en passant par la place des Victoires. La Bourse, la Bibliothèque, l'Opéra-Comique et les Variétés sont compris dans le 3e arrondissement, qui se trouve aussi conserver sa mairie actuelle.

Le quatrième arrondissement ne garde rien de son ancienne circonscription ; il est formé de trois parties égales empruntées au 6e, au 7° et au 8e arrondissements ; faisant suite au nouveau 3e, il commence au boulevard Saint-Denis, et continue toute cette ligne jusqu'au boulevard Beaumarchais ; à gauche, il est borné par le boulevard de Sébastopol, et au midi il est séparé du 1er arrondissement par une série de voies publiques commençant à la rue Rambuteau et aboutissant à la rue du Pas-de-la-Mule. Le 4e arrondissement, qui va céder au 1er la belle mairie qu'on lui destinait sur la place Saint-Germain-L’auxerrois, obtiendra en échange le Conservatoire des Arts-et-Métiers, le Temple et l'lmprimerie impériale.

Le cinquième arrondissement est taillé tout entier dans le périmètre du 1er arrondissement actuel ; il est borné au nord par le boulevard extérieur, depuis la barrière de Clichy jusqu'à l'arc de l’Etoile ; au midi, la Seine l'enveloppe depuis le pont de l'Alma jusqu'au pont de la Concorde; à gauche se trouvera un des nouveaux boulevards que l'on va ouvrir dans Chaillot; à droite la rue Saint-Florentin, la rue de la Ferme, la rue du Havre et la rue d'Amsterdam. L'Élysée, la Madeleine, le Palais de l'lndustrie, le parc de Monceaux, l'embarcadère Saint-Lazare se trouveront dans le 3e arrondissement, qui, comprenant le faubourg Saint-Honoré et les Champs-Élysées, va devenir la circonscription la plus aristocratique de Paris.

Le sixième arrondissement comprendra tout l'ancien second, entre la ligne des boulevards, depuis la rue de la Ferme-des-Mathurins jusqu'à la rue du Faubourg-Poissonnière ; au nord il sera bordé par les boulevards extérieurs, entre la barrière de Clichy et la barrière Poissonnière • dans le 6e arrondissement on trouvera l'Opéra l'église Notre-Dame-de-Lorette et le lycée Bonaparte.

Le septième arrondissement est formé des deux portions du 3e et du 5e, comprises entre les boulevards et le mur d'enceinte actuel; il s'appuie, du côté gauche, sur le faubourg Poissonnière qui la sépare du 6e, et, du côté droit, sur le faubourg du Temple qui lui sert de limite avec le 8e ; l'hôpital de La Riboisière, les embarcadères de Strasbourg et du Nord, l'église Saint-Vincent-de-Paul, l'hôpital Saint-Louis, le Gymnase, la Porte-Saint-Martin et l'Ambigu se trouveront dans le septième arrondissement.

Le huitième arrondissement conserve à peu près sa circonscription actuelle, sauf les petites parcelles que nous lui avons vu céder au 2e et au 4e. Compris entre la ligne des boulevards, depuis le faubourg du Temple jusqu'au fau bourg Saint-Antoine, il resté comme aujourd'hui séparé des communes environnantes par le mur d'enceinte, depuis la barrière de Belleville jusqu'à celle de Montreuil. Tous les théâtres du boulevard du Temple appartiendront au 8e arrondissement.

Le neuvième arrondissement est, dans l'ordre numérique, le premier dont la nouvelle circonscription franchit la limite actuelle de Paris pour s'étendre jusqu'aux fortifications. Il se compose, dans Paris, de la partie restante du 8e arrondissement, et au dehors des murs, ii absorbe une fraction des communes de Bercy, de Saint-Mandé et de Charonne. Comme on le voit, le neuvième arrondissement nouveau ne conserve rien de ses limites présentes. La barrière du Trône, l'embarcadère de Lyon et Mazas se trouveront dans cet arrondissement.

Le dixième arrondissement au contraire garde à peu près ses limites actuelles ; seulement à gauche, au lieu d'être terminé comme aujourd'hui par le mur d'octroi, il s'arrêtera à l'avenue de Suffren et cédera au nouveau 18e arrondissement tout cet angle de terrain ; à droite aussi, il aboutira rue des Saints-Pères et rue de Sèvres, et cédera quelques Ilots au 11e arrondissement.

Le onzième arrondissement est également à peu près maintenu dans sa circonscription actuelle, sauf ce qu'il prend au 10e du côté de la rue du Cherche-Midi, et ce qu'il enlève aussi au 12e, entre la rue d'Enfer et la rue Saint-Jacques. Le boulevard Montparnasse lui sert de limite au midi, et toute la zone qui se trouve actuellement entre ce boulevard et le mur d'enceinte devient la propriété du nouveau 19e arrondissement.

Le douzième arrondissement est tout entier compris dans les anciennes limites. Seulement au lieu de s'étendre au midi jusqu'aux barrières, il se trouve bordé par le nouveau boulevard Saint-Marcel, qui l'englobe depuis le boulevard du Montparnasse jusqu'au débouché du pont d'Austerlitz.

Auteuil, Passy et tout le quartier Chaillot composeront le treizième arrondissement, qui se trouvera ainsi enveloppé entre le bois de Boulogne et la Seine. L'avenue de Neuilly lui servira de limite au nord.

Le quatorzième arrondissement comprend la commune de Batignolles tout entière, les Ternes et une portion de Neuilly. Cet arrondissement s'appuie sur le Paris actuel, de la barrière de l'Etoile à la barrière de Clichy ; il se trouve ainsi compris entre l'avenue de Neuilly et la route de Paris à Saint-Ouen.

Montmartre et La Chapelle forment le quinzième arrondissement, de la barrière de Clichy à la barrière des Vertus, c'est-à-dire de la route de Saint-Ouen à la, route d'Aubervilliers.

Le seizième arrondissement embrasse toute la commune de La Villette et la moitié de celle de Belleville, c'est-à-dire la portion comprise entre la rue de Meaux et la rue de Paris.

Le reste de cette commune et celle de Charonne en entier composeront le dix-septième arrondissement, qui comprendra le cimetière du Père-Lachaise.

Sur la rive gauche, le dix-huitième arrondissement sera formé par les communes de Grenelle de Vaugirard et de Plaisance et en outre par la portion du 10° arrondissement actuel qui se trouve entre le mur d'octroi et l'avenue de Suffren.

Il en sera de même du dix-neuvième arrondissement ; il prendra dans le 11e arrondissement la zone comprise entre le boulevard extérieur et le boulevard du Montparnasse plus, le Petit-Montrouge et le Petit-Gentilly Le cimetière du Montparnasse se trouvera dans le 19e arrondissement.

Le vingtième arrondissement enfin, comprenant la Glacière, le Bel-Air, le village d'Austerlitz, la Maison-Blanche, c'est-à-dire différentes portions de Gentilly et d'Ivry, empruntera aussi au 12e arrondissement ce qui se trouve compris entre le mur d'octroi et le nouveau boulevard Saint-Marcel.

Telle est dans la plus vigoureuse exactitude la nouvelle circonscription de la capitale, dont le périmètre présentera un développement de 39 kilomètres et une superficie de 7,088 hectares, c'est-à-dire une augmentation de 3,800 hectares.

D'après le tableau que nous venons de présenter, on voit que 11 communes sur 88 seront entièrement supprimées dans le département de la Seine et réunies à Paris, à savoir : Auteuil, Passy, Les Batignolles, Montmartre, La Chapelle, La Villette, Belleville, Bercy, Vaugirard et Grenelle.

Treize autres communes sont conservées ; elles cèdent à Paris des portions de territoires plus ou moins considérables, et reçoivent en échange les parcelles des communes que l’on supprime et qui se trouvent situées au delà des limites de la ligne défensive ; les communes ainsi remaniées sont : Neuilly, Clichy, Saint-Ouen, Aubervilliers, les Prés-Saint-Gervais, Pantin, Bagnolet, Saint-Mandé, Ivry, Gentilly, Montrouge, Vanves et Issy. Il reste enfin quatre communes qui, sans céder aucune fraction de leur territoire se trouveront agrandies par l’adjonction du territoire des communes supprimées restant au delà des limites de Paris ; nous voulons parler de Boulogne, de Saint-Denis, de Montreuil et de Charenton.

En suivant sur une carte du département les indications que nous venons de donner d'après le plan officiel dressé par l'administration, il sera facile à chacun de reconnaître dans quel arrondissement il se trouvera rangé, si la loi à intervenir ne modifie en rien le projet qui est en ce moment soumis à l'enquête dans toutes les mairies du département de la Seine.

V. CAMUS

Les futures grandes voies du XIIIe

Sur les futurs boulevards Saint-Marcel et Port-Royal :

L'ouverture du boulevard Saint-Marcel, entre le boulevard Montparnasse et le boulevard de l'hôpital fut déclarée d'intérêt public par décret du 17 octobre 1857.

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Journal des débats politiques et littéraires, 26 mars 1857)

- Le boulevard Saint-Marcel (Le Siècle, 6 juin 1858)

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Siècle, 22 juillet 1861

- Les travaux du boulevard de Port-Royal (Le Siècle, 5 avril 1868)

- Intéressante découverte archéologique sur le chantier du boulevard Saint-Marcel (1868)

- L'ancienne nécropole Saint-Marcel (1913)

Sur le futur boulevard Arago :

Le projet d'ouverture de ce boulevard, désigné dans un premier temps sous le nom de "boulevard de la Santé" fut soumise à consultation en septembre 1858. Il était prévu que cette voie s'ouvrirait en face la place de la Collégiale à la rencontre de la. rue Mouffetard et des rues Pierre-Lombard et des Trois-Couronnes ; qu'elle élargirait la rue Saint-Hippolyte, traverserait la rue de Lourcine au-dessus de l'hôpital de ce nom, et viendrait déboucher sur le boulevard extérieur, après avoir coupé la rue de la Santé, le faubourg Saint-Jacques et l'impasse de Longue-Avoine. Ce fut effectivement ce qui sera réalisé sauf que la voie prit le nom de boulevard Arago car le nom boulevard de la Santé était utilisé depuis 1851 pour désigner le boulevard extérieur entre les barrières de la Santé et Saint-Jacques.

- Le boulevard de la Santé (Le Siècle 7 juin 1858)

- Un nouveau boulevard pour le 12e arrondissement (Le Journal des débats politiques et littéraires, 6 septembre 1858)

- Le percement du boulevard Arago dans le faubourg Saint-Marcel (1868)

Sur la future avenue des Gobelins :

"Entre l'église Saint-Médard et la barrière d'ltalie, la largeur de la rue Mouffetard sera portée à 40 mètres. Ces deux mots suffisent pour faire comprendre quelle révolution causera ce percement sur les bords de la Bièvre Ainsi redressée, la rue Mouffetard sera plus large que le boulevard des Italiens." C'est par ces mots que le Journal des débats politiques et littéraires du 6 septembre 1858 présenta le projet à ses lecteurs et, effectivement, il ne surestimait pas l'importance de celui-ci.

- La rue Mouffetard (Le Siècle, 8 juin 1858)

- L'élargissement de la rue Mouffetard et l'aménagement de la place d'Italie (1867)

- L'élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 24 septembre 1867)

- L’élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 10 mars 1868)

- La nouvelle place d'Italie en haut de la rue Mouffetard (1868)

- Les travaux dans les 5e et 13e arrondissements (1868)

Sur les boulevards extérieurs

- La transformation des boulevards extérieurs de la rive gauche (Le Siècle, 20 mai 1862)

- Les travaux sur les boulevards extérieurs (Le Siècle,28 mai 1863)

- Les boulevards extérieurs et le boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 6 novembre 1863)

- Boulevard d'Italie vu par Fortuné du Boisgobey(1883)

Sur la rue de Tolbiac (Tronçon du boulevard du Transit dans le 13e arrondissement)

La rue de Tolbiac est un des tronçons du grand projet haussmannien consistant à relier la Seine à la Seine par la rive gauche par un axe majeur situé à mi-chemin des anciens boulevards extérieurs et des fortifications. Cet axe mit très longtemps à se réaliser notamment du fait des difficultés que représentaient, dans le 13e arrondissement le franchissement de la vallée de la Bièvre pour lequel plusieurs options furent envisagées.

La rue de Tolbiac ne fut totalement achevée qu'après 1895, année de l'inauguration du viaduc de Tolbiac franchissant les voies du chemin de fer d'Orléans et assurant ainsi la continuité de la liaison de la Seine à la Seine c'est-à-dire du Pont de Tolbiac au Pont Mirabeau, si l'on excepte la reprise du franchissement de la rue du Moulin-des-Prés par la suppression du pont construit initialement.

Premières versions du projet abandonnées.

Outre le franchissement de la vallée de la Bièvre, l'aboutissement de l'axe vers la Seine n'est pas non plus définitivement tranché. Dans cette première phase, c'est le pont Napoléon (futur pont National) qui était visé, le nouvel axe longeant le chemin de fer de ceinture entre la porte d'Ivry et le quai de la Gare.

- Boulevard du Transit : le franchissement de la vallée de la Bièvre (Le Siècle, 6 juin 1962)

- Les boulevards extérieurs et le boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 6 novembre 1863)

- La prolongation du boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 30 octobre 1864)

Deuxième projet

- Acquisitions foncières pour le boulevard du Transit (La Gazette de France, 8 mars 1865)

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro, 19 aout 1867)

- La future rue du Transit (Le Petit-Journal, 28 octobre 1867)

La réalisation des travaux

Le deuxième projet du tracé de la rue du Transit ne sera pas davantage réalisé.

La guerre et les évènements liés à la Commune de Paris mirent en sommeil les travaux dans le quartier de la Maison-Blanche et le projet fut rediscuté. Un nouveau tracé, plus au sud, abandonnant la ligne droite et comportant une inflexion, fut adopté.

La nouvelle voie aboutira aussi à un nouveau pont sur la Seine reliant les 12e et 13e arrondissement. Ce sera le pont de Tolbiac.

En 1874, un crédit de 2,5 millions de francs à prélever sur l'emprunt municipal fut voté. Le boulevard du Transit avait déjà couté 43,974,818 fr. selon le Journal des débats politiques et littéraires du 9 décembre 1874. Les travaux de franchissement de la vallée de la Bièvre pouvaient enfin réellement commencer.

Charles Marville les immortalisa par les deux seules photographies connues de ces travaux.

- Les travaux de construction de la rue de Tolbiac (1877)

- Le prolongement de la rue de Tolbiac (1877)

- La nouvelle rue de Tolbiac (1877)

- Les nouvelles voies de la rive gauche (1878)