La Bièvre et la Butte-aux-Cailles

Le XIXe siècle — 10 août 1887

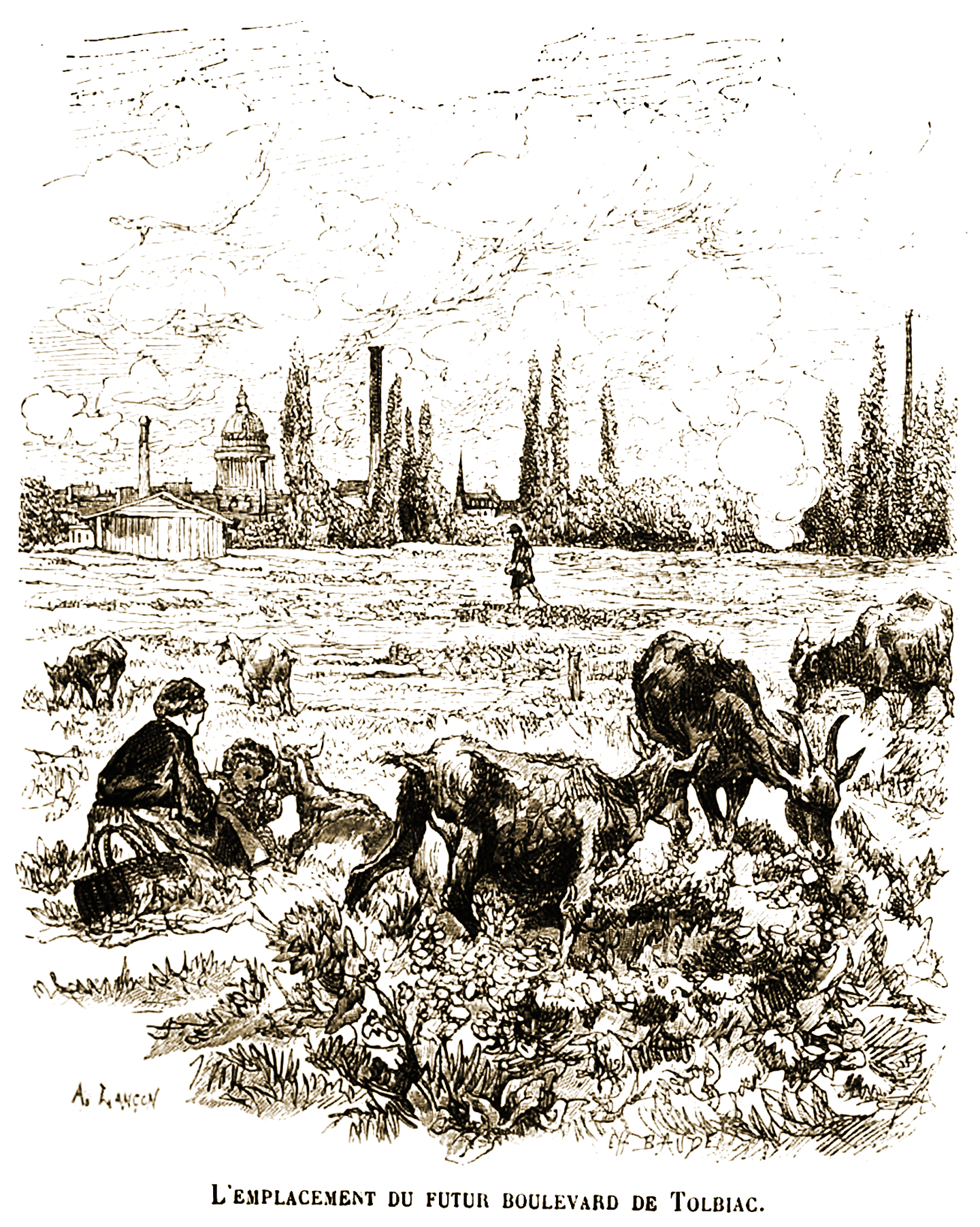

Le conseil général de la Seine vient de voter l'ouverture au commerce et à l'industrie de la poterne des Peupliers et l'élargissement de la route d'Arcueil et Gentilly. Les travaux qui vont se faire achèveront la transformation de ce quartier, jadis si pittoresque et si étrange d’aspect, et où bien peu de Parisiens de la Cité ont été s'aventurer. C'est par cette poterne que la Bièvre entre dans Paris; elle traverse les deux lacs de la Glacière presque entièrement comblés aujourd’hui et dont on voit l'eau morte, luire au milieu des roseaux et des hautes herbes.

C'est bien là un paysage de banlieue parisienne ; l'herbe y pousse tantôt épaisse et drue, tantôt rare et sordide; là croissent en abondance ces plantes parasites qui poussent n'importe où et contre n'importe quoi : les saxifrages, les bardanes, la folie avoine, les chardons et la laitue vineuse, que les anciens appelaient la viande des morts, parce qu’elle croît dans les cimetières. Çà et là, au penchant du côteau bossué de tas d'ordures, étoilé de rognures de zinc et de copeaux de clinquant, dans les ravines de ce terrain effrité, brûlé, sordide, fleurissent au milieu de débris et de balayures de jardin, la digitale pourprée et la balsamine rose.

Attachée à un piquet, une chèvre malingre broute l'herbe maigre, pendant qu'au seuil des maisons toutes lépreuses d'humidité et de misère, une bande d'enfants déguenillés piaille et se bat comme une volée de moineaux francs.

Sur la hauteur de la Butte-aux-Cailles, d'immenses étendages où sèchent les peaux, et des montagnes de tannée aux senteurs âcres. Le battement des marteaux, le roulement des tombereaux de déblais qui croulent, le fracas des fouloirs se mêlent aux coups de sifflet stridents du chemin de fer de Sceaux. En haut, un admirable horizon ; à gauche, l'ancien château de l'évêque de Winchestre, le grand bâtiment noir de Bicêtre aux milles fenêtres étincelantes, au loin les bois de Meudon et de Verrières ; en face, Montsouris avec ses bosquets d'arbres verts, le Géorama universel aux banderoles multicolores claquant dans le vent, le réservoir de la Vanne aux hauts talus galonnés, à droite Paris tout entier avec ses clochers, ses tours, ses colonnes, le Val-de-Grâce, la Bastille, le Panthéon, Ies Invalides dont le dôme doré flamboie dans la brume ; la haute dentelle des toits et des cheminées festonne le ciel gris que raie le vol des martinets criards qui tournoient dans le vent.

Chaque jour ce quartier si retiré, si curieux, se transforment se déforme; à toute heure, d'énormes tombereaux de déblais se déversent le long des talus et bientôt ce vallon sera comblé. Bientôt la Bièvre, qui coule noire, huileuse et lente entre les peupliers et les saules, ce ruisseau qu'Alfred Delvau, ce faubourien qui aimait Paris surtout dans ses verrues appelait la Voulzie, qu'enfant il se plaisait à écouter, assis les jambes pendantes, bruire sur son lit de pavés, sera envoûtée et emmurée comme les pénitents du moyen-âge. Et cependant, ce qui n'est aujourd'hui qu'un égout infect était autrefois un riant et frais ruisseau aux ondelettes claires. Les vieilles chroniques parisiennes en font le plus charmant tableau. C'est le long de ses bords que Ponocratès le précepteur de Gargantua, conduisait son élève en commentant les Egloques de Virgile et les Idylles de Théocrite. C'est sur ses rives que Benserade, ce poète pastoral égaré à Gentilly, fait courir ses bergères.

Mais, dès le seizième siècle, s'établirent sur ses bords des fabriques, des tanneries : le clair et libre ruisseau devint infect et bourbeux :

Est-ce de la boue ou de l'eau ?

Est-ce de la suye ou de l'encre ?

se demande Claude le Petit dans son Paris ridicule.

Quoi, c'est le seigneur Gobelin !

Qu'il est sale et qu'il est vilain !

Je crois que le diable à peau noire,

Par régal et par volupté,

Ayant trop chaud en

purgatoire,

Se vient ici baigner l'été.

Jusqu'à Antony, la Bièvre coule encore limpide, mais dès qu'elle a dépassé ce bourg, les tanneries déversent leurs résidus dans son lit, l'eau devient noire, fétide, de grosses balles de gaz infect viennent crever à sa surface; elle est saturée de matières animales et végétales ; aucun poisson ne peut y vivre ; seuls, les lacs factices de la Glacière qui, au dix-septième siècle, étaient le rendez-vous des patineurs et des élégantes, fourmillent de tritons et d'hydrophiles énormes qui rampent sur la vase.

Cette petite rivière a, comme toute chose, son histoire. À l'époque romaine, son embouchure en Seine formait un marais immense, sorti d'un ancien lac dont, en creusant les puits du côté de Bicêtre, on retrouve encore le sable fin et les coquilles d'eau douce. C'est derrière ses eaux débordées, ses ajoncs et les vases de ses marais sans fin, perpetuo palus, comme dit César, que le vieux patriote gaulois Camulogène arrêta Lablanus et ses quatre légions.

Plusieurs fois la petite rivière, d'apparence si placide, se mit en fureur et fil grands ravages ; en 1579, elle déborda, terrible et noya quantité de manants, hommes, femmes et enfants, voire même des moines de l'abbaye de Saint-Victor, établis sur ses rives au temps da roi Loys, septième du nom. Il y a deux ans encore, elle fil des siennes, creva, par un jour d'orage, l'égout qui l'enserrait et noya quelques personnes.

Au sortir des lacs de la Glacière, la Bièvre traverse l'emplacement du moulin de la Roche, ancien fief de Jehan Frollo et le clos Payen, où se trouvait le moulin fortifié de Croulebarbe, dont Fieschi fut gardien et qui fut détruit par un incendie.

Près de là était le Champ de l'Alouette, où, sous la Restauration, Ulbach assassina la bergère d’Ivry.

Le quartier de la Maison-Blanche doit son nom à l'une des guinguettes que l'on y voyait en 1792. Cette guinguette était tenue, par Loutrel qui acquit alors une terrible célébrité. La ferme de Bicêtre ayant été, une nuit, brûlée par les chauffeurs, on découvrit que c'était lui qui, après avoir passé la soirée chez les pauvres gens, avait ouvert la porte à ses complices. Il fut condamné à mort et exécuté.

Quelques années après la guinguette fut réouverte, mais le nouveau cabaretier, pour faire oublier le souvenir sanglant qui s'attachait à son établissement, le baptisa le Grand-Turc.

À cette époque, il y avait dans toute la commune un seul boulanger, un nommé Candelier, qui était en même temps médecin et garde champêtre. Le notaire était menuisier, et les enfants, moyennant deux francs par mois, allaient à l'école rue des Francs Bourgeois-Saint-Marcel, chez un sieur Duruy, grand'père de l'ex-ministre de l’Instruction publique.

Le 2 juillet 1815, deux obusiers et seize pièces de canon tonnaient au haut de la butte, tandis qu'à deux pas de là, tranquillement, les aigres violons du Grand-Vainqueur et de la Belle-Moissonneuse grinçaient la ritournelle.

Dans quelques semaines ce coin de Paris si pittoresquement étrange ne sera plus qu'un souvenir. La vieille vallée de misère, que hantaient autrefois farfadets et lutins, se comble chaque jour. De toutes parts, des tombereaux de gravats et de déblais viennent aplanir le terrain, qui déjà se couvre de hangars, de magasins et d'usines. Dans un an, ce qui reste encore du bois des Pendus et de la rue de la Fontaine à Mulard, avec sa source d'eau si fraîche, ses masures décrépites aux airs penchés, fera place à ces hautes maisons où les chiens et les enfants sont généralement mal vus comme locataires, où le stuc, la mosaïque, le bronze doré, les pâtisseries de carton et les dorures à bon marché joueront leur rôle éblouissant.

La rue Edmond Gondinet fut ouverte en 1898 et reçut, en 1899, le nom de ce trop méconnu auteur de comédies qui est aussi l'un des coauteurs du livret de Lakmé, opéra-comique en trois actes créé en 1883, musique de Léo Delibes.

La rue Edmond Gondinet fut ouverte en 1898 et reçut, en 1899, le nom de ce trop méconnu auteur de comédies qui est aussi l'un des coauteurs du livret de Lakmé, opéra-comique en trois actes créé en 1883, musique de Léo Delibes.