La Tournée

Chap. 12 - Envers de la gloire

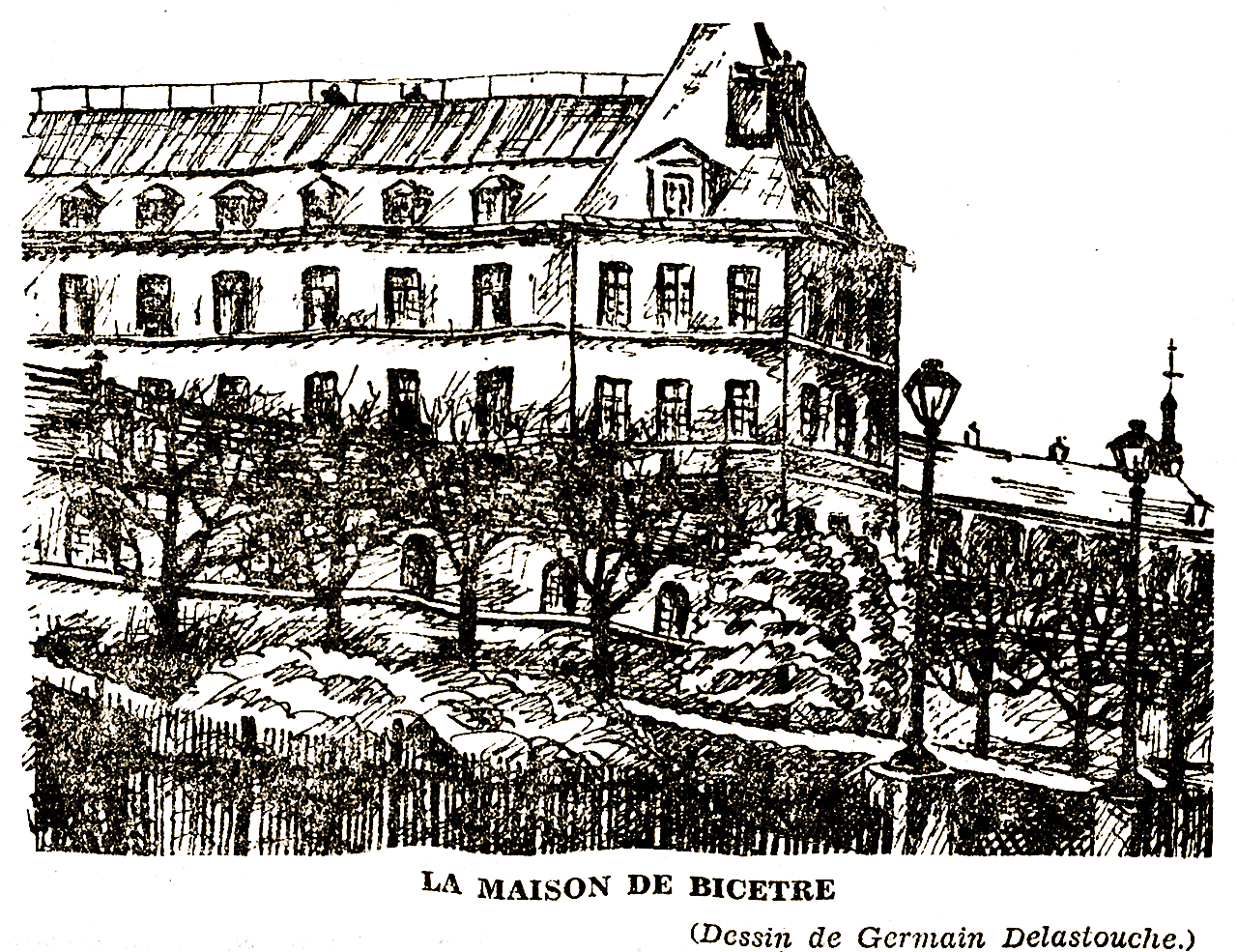

Bicêtre, sépulcre des vivants

La vallée de la Bièvre, lorsqu'on sort de Paris par la poterne des Peupliers propose un flanc de falaise vert, chiffré de toits rouges, meublé de bicoques encore rurales, et un clocher, celui de Gentilly, tâche à retenir dans un ciel enfumé par les usines, quelque lambeau d'azur. Des peupliers époussètent lentement les brumes répandues. Une obscure masse, c'est le château de Bicêtre écrase tout le pays. S'il avait une tour rompue, une flèche, l'imagination lui prêterait tout de suite une renommée de maison hantée, de repaire Il veut être sévère avec ses lignes monotones, troué de fenêtres alignées ; il n'est que morne.

Vous demandez où meurent ces passereaux de Paris, ces biffins affairés, ces gagne-petit, ces filles d'amour vieillies, ces petites gens : voici.

Il y a des hôpitaux à Paris, des maisons de retraite, des asiles de vieillards : il n'est pas de ville au monde plus charitable. Mais elle a réservé à ceux-ci deux ou trois maisons sinistres : Nanterre, la Salpêtrière et Bicêtre… Bicêtre, surtout est sinistre.

Je ne blâme pas. Où les eût-on mis ces sous-hommes qui n'ont de commun avec le reste des hommes qu'une apparence ?

Quand ils ont traîné cinquante, soixante ans, leur vie de travail ou de flâne, de vin empoisonné, de nourriture affreuse, sur le pavé de Paris ou les marges de la civilisation, ces êtres que les Grands-Ducs ont visités, dont ils se sont fait un spectacle pathétique ou un ragoût de sensations sales, viennent achever un restant de force, un déchet d'existence, dans ce château dantesque.

Une large avenue plantée d'arbres bordée de maisons médiocres où l’on vend des victuailles, des épiceries, cent petits objets à l'usage des pensionnaires, et surtout du vin, mène à ce porche couronné d'un tortil royal.

Une majesté gît, en effet, dans ce palais nombreuse, effrayante et dénuée des soucis ordinaires aux monarques. Elle est tout à sa grandeur émouvante et éternelle et n'a plus l'inquiétude des protocoles. L'Humanité de ceux qui paient la rançon du bonheur du monde emplit les cours, les jardins, les salles et de grands dortoirs, de sa douleur qui fleurit affreusement à chaque pas. Elle ne s'impatiente pas de ce qu'on la néglige, qu'on la fasse attendre. Elle achève de vivre, mais, comme Sisyphe elle n'atteint jamais le sommer ou le fond.

C'est un dimanche qu'il faut venir faire un pèlerinage à cette piscine des douleurs parisiennes. Ce jour-là, dans une sorte de foire à éventaires, de marché misérable et bruyant, les Parisiens visitent les leurs qui se sont réfugiés ici, où la société paie - à ses ouvriers inférieurs sa dette, parcimonieusement. Ces visiteurs sont bien intéressants qui cachent comme une honte l'affliction qu'ils ont de venir à Bicêtre. Leur peine très certaine est doublée sans doute, pour ceux qui pensent, par l'idée qu'on les y viendra voir aussi.

Les belles filles, vêtues en femmes du monde, -du demi-monde ou d'un monde inavouable, prennent un grave visage en entrant. Elles se souviennent confusément des habitudes de vivre de leur enfance. Rien n'est plus frappant que le contraste de l'extrême misère des vieillards et de l'élégance de ces femmes.

Une fourrure, un parfum, des couleurs et des bijoux, ou simplement l'apparent bien-être font l'effet d'injures grossières.

Élégance et misère se mêlent étonnamment pour susciter les éléments d'une méditation désespérante. Bicêtre est un sépulcre des vivants.

Les pauvres et les vaincus qui n'ont plus la force de gratter le sol de la zone et de quêter à travers Paris, qui sont abrutis de boissons et de besognes, on les voit, déformés par la faim, la vieillesse et le vice, passer à pas lents dans les cours carrées, froides, sous les péristyles, suintant l'humidité et la pauvreté, vêtus de la bure uniforme et bleu sombre. Ils portent, mal dissimulés, le flacon consolateur, un supplément au repas, la pipe ou la tabatière.

Et ils vont aussi à travers Bicêtre.

C'est un défilé d'Apocalypse, mais à la mesure d'une humanité inférieure. Dans des sortes de carrioles antiques qu'ils meuvent de leurs pieds, arc-boutés sur le chemin, des hémiplégiques circulant parmi un vacarme de charrois ou un bruit de crécelle que font les roues de leur chaise sur le pavé. Les vieux à demi impotents progressent, tenacement appliqués à mettre leurs petits pas dans la bonne ligne. Les amputés, les estropiés sinuent dans la presse, semblables à des lémures. Les aveugles, la main sur l'épaule d'un bancal, d'un borgne peut-être, emboîtent des pas dans des pas, ou, armés d'un bâton, battent le sol, en levant avidement la tête. Et puis, les obèses, les épileptiques, les ivrognes, ceux qu'un mal secret dessèche, les hydropiques, les idiots qui regardent le ciel de leurs yeux blancs, vont à leurs affaires, indifférents à tout, sauf à une idée cachée. Les rachitiques, les jeunes hébétés ou frappés d'une sénilité précoce et ce misérable qui ne va qu'à reculons, composent un spectacle atroce qu'un Breughel le vieux ou un Jérôme Bosch, seuls, sauraient douer de vie, de symbolisme pathétique et de couleur.

Les enfants sont rares ici, et pourtant quelques petits monstres, contournés comme des ceps, hydrocéphales ou rabougris, mènent dans cette foule animée de désirs confus, leurs tares et leurs pas discords, déjà le teint blafard, et, sous la bure bleue, l'allure des relégués.

De vieilles femmes aussi : moins que d'hommes. À la Salpêtrière, c'est leur royaume. A Bicêtre, elles laissent le pas. Pourtant, elles se mêlent à la misérable société, dans une proportion inverse, sans doute, à celle de la ville, gardant malgré tout plus de décence dans cette déchéance. Peut-être les plus misérables ne se montrent-elles pas.

Bicêtre ! Bicêtre ! Émouvant symbole sur le ciel du Sud ! Sa longue forme noire cèle une douleur qui palpite et ne s'épuise pas. Les abandonnés, les solitaires, ceux qui furent veufs, orphelins toute la vie, les méprisés, les oubliés, les horrifiques, ils sont là, fondus dans une troupe qu'une mère invisible, impassible, surveille, soigne et aide à achever un restant de vie, l'Assistance publique.

Ils s'entraident. Un beugle va quérir le vin des paralytiques, un manchot pousse la chaise roulante d'un ataxique. De tremblants vieillards essuient patiemment la bouche d'un idiot écumant. Qu'espèrent-ils ? Ils ne croient point aux miracles. Mais cette confraternité dans la misère et les maux les illumine d'un chaud rayon qui chasse, à certains moments, toute l'horreur.

Quelquefois, la vie leur est, évidemment, insupportable, qu'ils retiennent de leurs mains lasses et un sursaut les rejette hors du milieu : ils font une escapade.

On les trouve, clochants, bistors ou affligés de dix maux, qui courent la zone, rôdent autour de la Maub, à Belleville ou aux Halles. La vieille aventure les reprend. Ils camelotent, mendient et demeurent jusqu'à ce que, meurtris et fourbus, salis de vin et de boue, ils regagnent le château sévère mais où l'on mange et dort à l'abri.

Quelques-uns sont habiles à gérer un petit commerce ambulant durant même qu'ils sont hospitalisés. Leurs affaires les occupent pendant le jour, et le soir, ils rejoignent Bicêtre qui est leur dernier asile de nuit.

Il en est qui laissent la maison, et la rude sollicitude de l'A. P. pour n'y plus revenir. Ils aiment mieux la misère libre. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'expérience et se jettent au désespoir de la vie errante, ou des têtus qui ne se résignent pas.

Achille, toujours dans le rêve aviné, n'y voudra jamais demeurer, qui préfère vendre, aux Halles, du tabac ramassé et porter les paniers. Un bouquiniste que j'ai connu, estropié comme on ne peut imaginer, n'y put rester plus de deux mois et il revint sur les quais, disant que la condition de monstre que les médecins du monde entier visitent, n'est pas tenable. Car Bicêtre est aussi un musée ou les pièces des collections vivent pour l'enseignement ou le jeu de carabins et de savants.

Saint-Louis a plus de violence à cause de ses faces rongées, de ses vivantes plaies. Bicêtre a plus d'horreur parce qu'il a la durée des tombeaux. Il ne semble plus qu'on y meure, une fois qu'on y est entré.

Le dimanche est une fête pouf eux aussi. On en voit qui sortent, chacun selon l'allure limitée par ses maux, gagnent le marchand de vins, s'attablent et ruminent la fin ardente du dimanche. Ils fuient la promiscuité des salles, le spectacle de la misère des autres. Ils pensent qu'il fait tout de même bon de vivre un peu. Les douleurs ne sont rien, les infirmités ne comptent plus. Le soleil qui luit à travers les acacias, le jour qui meurt dans le par delà le château, cet orgue mécanique ou le phono, sont bons comme autrefois, aux jours de l’ancienne vie.

Que leur reste-t-il donc pour espérer encore ?

S'ils n'ont plus rien de chaud au cœur, presque plus rien, aucun amour, aucune foi, rien que ce soin de vivre encore un peu libres, libres devant un petit verre ou rien du tout, qu'attendent-ils ?

Mais la cloche sonne.

Et ils reprennent, qui dans carriole, qui sur ses béquilles, sur ses bâtons, comme ils peuvent à petits pas, le chemin du sépulcre familier.

Le soir tombe avec un grand silence parmi des lumières espacées, et il semble que ce soit la pierre d’un sépulcre qui tombe.

Élie Richard.

Sur les communes limitrophes du XIIIe

Gentilly

- Promenade au centre du Grand-Gentilly, près de Paris par l'abbé Thomas Dutruissard (1820)

- Victor Hugo à Gentilly en 1822

- La maison de Victor Hugo à Gentilly (Georges Montorgueil, 1926)

- La maison des fiançailles était là... (Lucien Descaves, 1927)