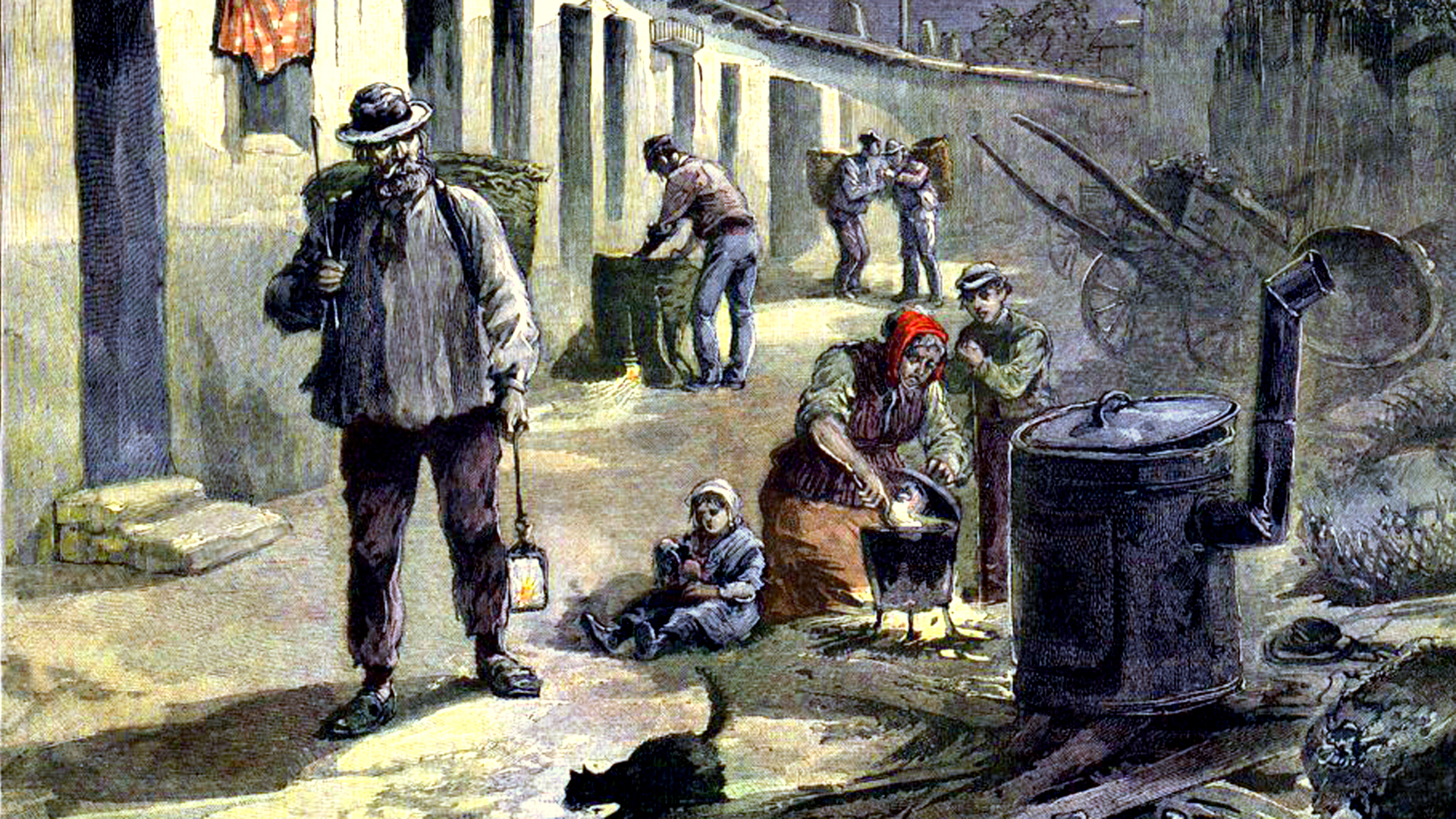

Paris inconnu

Les chiffonniers de la Butte-aux-Cailles

L’événement — 30 mars 1875

I

La Butte-aux-Cailles aura bientôt perdu sa physionomie si pittoresquement étrange. On la dote de nouvelles rues, très larges et bien aérées ; on lui fait sa toilette chaque matin ; on la balaie, tout comme le quartier de l’Opéra : aussi, peu à peu, les chiffonniers vont-ils chercher un gîte ailleurs. La propreté ! mais vous n’y songez pas : elle les gêne, elle est une insulte à leurs sales loques, à leur crasse héréditaire ! Laissez-leur donc les ruelles étroites et tortueuses, vrais dégorgeais d’immondices, où des chiens pelés, grelottant la faim, grattent des miettes entre les cailloux boueux. Ne démolissez pas ces pâtés de maisons qui s’appuient les unes contre les autres comme deux ivrognes qui cherchent la verticale, — peut-être pour se soutenir, peut-être pour tomber toutes ensemble. Fermez les yeux sur les chambres malsaines où père, mère, fils et filles couchent entassés, sans pudeur, pêle-mêle avec les animaux domestiques. Si vous abattez ces murs qui s’affaissent d’eux-mêmes ; si vous tracez des boulevards et des squares dans ces endroits où les enfants se plaisent à fumer l’herbe ; si vous remplacez les quinquets huileux par des guirlandes de gaz, quelle perte irréparable pour les aquafortistes, amants des lignes tourmentées et du baroque artistique ! — Municipalité parisienne, respect à la Butte-aux-Cailles !

Au versant sud, qui domine les étangs de la Glacière, un tertre de terre blanche comble une excavation où les botanistes récoltaient la sauge verticillée (salcia verticillata), qu’on trouve encore à la Poterne de Gentilly.

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

À mesure qu’on s’élève sur le versant sud-ouest, l'horizon s'agrandit. La chapelle Bréa, l’hospice et le fort de Bicêtre, l’emplacement du moulin de la Roche, ancien fief de Jehan Frollo, les Hautes-Bruyères, le palais du Bey de Tunis, la ligne ferrée de Sceaux, le réservoir de la Vannes, le clocher roman de Saint-Pierre-du-Petit-Montrouge et l’asile Sainte-Anne se détachent sur le ciel gris avec une vigueur qui va s’éteignant au loin sous des teintes perlées, dégradation des plans que j'appellerai l’orchestration d’un tableau.

Au nord-ouest, le panorama est splendide ! Notons les monuments qu’on distingue à l'œil nu. D'abord, la prison de la Santé, l’Observatoire, le sommet des tours Saint-Sulpice et, à l’arrière-plan, le dôme des Invalides rutilant sous le soleil ; puis le Val-de-Grâce, l’orme des Sourds-Muets, un des plus beaux de France ; Saint-Jacques du Haut-Pas, le Panthéon, la coupole de la Sorbonne, la petite tour de l’ancienne abbaye Sainte-Géneviève, où Pascal fit ses expériences sur la pesanteur de l’air ; la flèche de Notre-Dame, le clocheton de Saint-Séverin, qui me rappelle toujours, quand la lune le surmonte, la fameuse ballade de Musset; l’église Saint-Paul, la colonne de la Bastille, dont le génie d'où étincelle ; enfin la Salpêtrière, à l’extrême droite. Au fond, sur les hauteurs, Belleville et Montmartre s’estompent dans un fin brouillard, semblable à de la nacre éteinte.

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

Paris, le foyer des intelligences, l’ardent cratère d’où jaillissent sur le monde les pensées fécondantes ; Paris, la ville maudite et glorieuse, est là tout entière sous les yeux, et l’on se sent pris de vertige en songeant à son histoire, en contemplant l’immense étendue de ses toits, qui se déroulent comme une mer houleuse d’une colline à l’autre.

Au pied de la Butte-aux-Cailles est une charmante oasis. La Bièvre coule dans une prairie, à l’ombre des saules, des peupliers, du svelte ailantus, d'une multitude d’arbres qui étalent la gamme harmonieuse du vert, et des marronniers auxquels l’automne prête de jolis tons d’ocre jaune et de terre de sienne brûlée. Au-dessus des murs de jardins délicieux, l’élégant cormier déploie ses branches feuillues, où pendent de belles grappes rouges.

Jusqu’au boulevard Arago, la Bièvre est bordée de tanneries, mégisseries, brasseries, amidonneries, filatures, fabriques, lavoirs, distilleries, teintures, blanchisseries avec étendons et séchoirs, dont les longues cheminées soufflent convulsivement de grosses bouffées de vapeur. Derrière les Gobelins, un peu plus bas, les tanneurs plongent dans la petite rivière, déjà plus solide que liquide, des peaux de bœuf qui la couvrent de marbrures roses aussi flatteuses à l’œil que désagréables à l'odorat.

Je conseille à tous les peintres, et particulièrement aux décorateurs de nos théâtres dramatiques et lyriques, d’aller, par un beau clair de lune, se promener dans ce coin du vieux Paris. II serait difficile, même dans nos antiques villes de province, de trouver une vue plus pittoresque, un tableau plus fantastique ! À gauche, au premier plan, se dressent des séchoirs en bois, dont les terrasses à jour présentent un capricieux enchevêtrement de poutres et de solives qui se découpent en vigueur. Plus loin, les maisons, noyées dans un poétique clair-obscur, se profilent en ligne brisée, le long d’une chaussée étroite que bordent de gros pieux unis par une barre de fer.

À droite, des murailles lépreuses plongent dans la Bièvre immobile, semblable à une cuve en fermentation, où l’ombre portée se projette avec la même intensité que sur le sol. Toutes les surfaces éclairées par la douce lumière qui pleut des étoiles et de la lune, se détachent en blanc sur le ciel azuré. Sous les rayons bleutés, les embrasures des fenêtres apparaissent nettement, comme enlevées à la mie de pain. Çà et là, des reflets rouges jaillissent d'une lampe, à travers les vitres d'une ruche ouvrière. Goutte à goutte, l’eau tombe des réservoirs comme d’une cascade épuisée. Aucun bruit de pas, personne au dehors. La vie est suspendue, le silence règne à quelques minutes du joyeux quartier latin. On se figure avoir sous les yeux un décor de mélodrame, et l’on s'étonne de ne pas entendre un trémolo lugubre joué par l’orchestre de l’Ambigu-Comique.

Dans l’ancienne rue du Champ-de-l’Alouette — aujourd’hui rue Corvisart — nous voyons, sur le mur d’un jardin, les traces du monument qui devait perpétuer le souvenir de l’assassinat de la bergère d’Ivry, commis par Ulbach en 1824.

Entre les rues de Croulebarbe et du Petit-Gentilly, s’étend, en ligne brisée, le long passage des Reculettes, espèce de boyau qu'on aurait besoin de vider plus souvent. « Respect à la loi et aux propriétés, » dit une ordonnance de police. Hélas ! on les respecte si peu, qu’on est obligé de prendre des précautions infinies pour ne pas soulever de puantes senteurs.

Rue des Gobelins, une demeure Renaissance présente des spécimens de linteaux remarquables.

Terminons par une bizarre fantaisie de propriétaire. À l’endroit où la Bièvre se perd sous Paris, je m'arrête devant une maison du boulevard Arago. À droite de la porte d’entrée est un chapiteau d’ordre composite, avec cette inscription au-dessus :

Les arts l’an 1228.

La civilisation commence.

La reine Blanche régente,

Saint Louis roi.

À gauche est un obus prussien, avec ces mots :

Les arts l’an 1871.

La Civilisation à son apogée.

Guillaume 1er

Empereur d'Allemagne.

II

J’ai fait la connaissance de quelques chiffonniers, qui m’appellent « l’artiste »

Parmi cette intéressante population, je citerai le citoyen Gaillard, qui porte crânement sa hotte comme un carquois. Depuis que je le vois, — et sans doute depuis sa naissance, — il est littéralement aussi sale qu’un des insectes immondes qui se traînent dans les fissures d’égout. Sa blouse et son pantalon pouvaient être bleus quand il les acheta, je n’oserais me prononcer sur leur couleur primitive ; mais j’affirmerais, à la face de toute la gent chiffonnière, que la pluie seule les a lavés depuis dix ans, au moins, qu’il les promène sur les tas d’ordures du quartier Mouffetard.

Sa casquette sans visière, grasse comme un succulent pot-au-feu, navigue sur une chevelure inculte, aux profondeurs mystérieuses. Son nez en queue de loulou, d’où jaillit un pinceau de poils, hume nuit et jour, sans éternuer, les parfums d’une barbe noire, à reflets roux, collée par mèches sur la lèvre et le menton, ce qui dénote un superbe dédain de la serviette. Ses petits yeux privés de cils, mais ombragés par de longs sourcils, poudrés de pellicules, ont l'éclat d’une luciole qui brûle d'amour dans la broussaille. Je ne parlerai pas de ses mains, et cependant, au bout des doigts, Gaillard a quelque chose de plus dégoûtant que tout le reste, puisqu’il ne porte pas de chemise : ce sont les ongles. — Oh ! ces ongles, j’en ai eu le cauchemar pendant quinze nuits !...

Cet honorable chiffonnier me fait les honneurs de sa tribu.

De loin en loin, nous rencontrons des « pairs » qui se hâtent d’aller chez eux déposer leur récolte nocturne. Je les reconnais à l’élégance de leur « hotteriot ».

Le menu peuple, la vile canaille, n’a qu’un sac de toile et fouille le fumier avec la main.

Des types grotesques se montrent sur les portes et dans la rue, ou se penchent aux fenêtres, semblables à des gargouilles gothiques.

Plusieurs femmes se cherchent des poux au soleil ; des enfants se roulent dans les ruisseaux et se mouchent en se plongeant l’index dans les narines ; des hommes s’occupent du « triage » en se lançant des apostrophes dont le cynisme eût fait rougir Diogène ; des jeunes filles sont accroupies sur le trottoir, sans souci des hiatus de leur corsage et des trous indiscrets de leur jupe. Les bonnes mœurs sont inconnues ou dédaignées dans ce coin de Paris.

— Voici Pierre, mon neveu, me dit Gaillard en passant la main sur la tête d’un grand garçon vêtu d’un large paletot jaune.

Pierre, qui n’a pas l’air d’avoir inventé les sonnettes électriques, se gonfle comme un chat, se tord sur les hanches, enfonce les poings dans ses poches posées très bas, et, pour en atteindre le fond, ploie brusquement les jarrets. Sa pipe, plantée au coin de la bouche, se redresse tout à coup et s'applique contre la visière d’une casquette horriblement sale, qui tient par un miracle d'équilibre au-dessus de l’oreille droite. Le pauvre diable grimace et se contourne, comme s’il voulait nous donner le spectacle d’un pas de nègre.

Je remarque une singulière marchande de copeaux. Drapée dans un sac de grosse toile, qui simule un châle à trois mètres de distance, la pauvresse s’en va par les rues, criant son petit commerce d’une voix éraillée. Une légion de caniches la suivent, flairant et léchant le sac, qui sans doute a contenu des os.

Quelques chiffonniers bavardent, assis sur un pan de mur.

— Ah ! les faignants ! leur crie Gaillard, vous ressemblez à des chiens de bonne maison ; vous êtes tous sur le... derrière !

III

Autrefois, les chiffonniers se donnaient rendez-vous au Pot blanc ; aujourd'hui, ils se réunissent au Nectard de Bacu.

Cette gargote est installée dans un demi-sous-sol, au fond d’une cour triangulaire encombrée de détritus, de hottes et de charrettes à bras. Un pied de vigne grimpe au mur et, se contournant au-dessus de la porte, accroche ses brindilles à de gros clous. Il est là, comme les deux ou trois peaux de lapin qui dé corent l'étalage, pour faire croire à la clientèle qu’on lui sert de vrai vin et des lapins authentiques. L’intérieur, très sombre, ressemble à la bibine que j'ai décrite. Le soir, on allume des chandelles d’un sou qui brûlent le moins possible, mais, en revanche, fument et puent comme si elles étaient uniquement achetées pour cela.

Mesdames les chiffonnières y ont une chambre à part, où elles peuvent se quereller et se battre à l’aise, sans gêner les hommes. Je dois à la vérité de dire qu’elles se prennent souvent aux cheveux avec une violence inconnue à la halle.

On y voit chaque jour, à l’heure des repas, une vieille coiffée d’un mouchoir à carreaux jaunes et rouges, douillettement couverte d’une large mante à capuchon. Plus ridée qu’une pomme cuite, les yeux éraillés, dépourvus de cils et de sourcils, elle parait être contemporaine de Mathusalem. Elle demande un « ordinaire ». À peine a-t-elle son bouillon, servi dans un bol qui rappelle certains vases étrusques par ses proportions gigantesques, qu’elle s’écrie d’une voix grêle et chevrotante : « Y a-t-il du café bien chaud ? »

— Elle parle sans cesse entre ses gencives édentées, et remue la tête de côté et d'autre, en haussant les épaules, comme si elle avait des orties dans le dos. Son café pris, arrosé du pousse-café traditionnel, elle réfléchit pendant un quart d’heure, immobile, la paupière close, puis, tout à coup, touille au fond de sa poche et en sort quelques menues pièces de monnaie. « Eh ben ! tenez, glapit-elle avec un geste qui annonce une grave décision, donnez-moi encore pour deux sous de blanc ! » Le blanc est une affreuse eau-de-vie composée de je ne sais trop quoi. Elle l’absorbe d’un trait, s’essuie avec la main, clignote, pleure, tord la bouche, tire la langue, fait les grimaces d’une bigote qui aurait avalé le diable avec sa fourche. Lorsqu’elle a fini ses contorsions, elle raconte les cancans du quartier. Cette scène se reproduit tous les jours.

Ses voisines de table sont à peu près coulées dans le même moule. Elles sont invitées aux grands banquets. Les chevaliers de la lanterne, aussi galants que gourmets, ne comprennent point un bon repas sans femmes. Elles en sont, prétendent-ils, les épices indispensables.

Le teint de ces dames a disparu comme celui des hommes. Tous les ramoneurs se débarbouillent une fois ou deux par an ; la majeure partie de la tribu chiffonnière, jamais. On voit des familles qui, depuis trois ou quatre générations, n’ont pris d’autre bain que celui qu’impose la sage-femme aux nouveau-nés.

Mais si les chiffonnières ne se lavent point le visage, elles se rincent volontiers la bouche avec du petit bleu. Il faut les voir aux banquets, le nez allumé comme un cigare, le coin des lèvres barbouillé de lie, bacchantes accoudées sur la table, quand elles ne sont pas dessous ! — De vraies gaillardes, effrontées comme une « sottie » du XVe siècle.

La veille de ces saturnales, tous les chats de la Butte-aux Cailles sont étranglés et mis en gibelotte !

P. L. Imbert.

Chiffons et chiffonniers dans le 13e

Territoire en marge de la capitale, le 13e accueillait d'importantes communautés de chiffonniers qui se répartissaient en plusieurs points de l'arrondissement. Ces activités commencèrent à décliner à partir des années 1880 notamment à la suite de l'arrêté du 24 novembre 1883 dit "arrêté Poubelle", entré en vigueur le 15 janvier 1884, organisant l'enlèvement des ordures ménagères et prescrivant la mise en place par les propriétaires d'immeubles de récipients ad hoc à disposition de leurs locataires.

Les lieux

- La Cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- Le Cabaret du Pot-d’Étain (1864)

- La rue Harvey (1889)

La "Cité Tolbiac"

L'expression "Cité Tolbiac" est apparue dans la presse uniquement en août 1898. L'entrée de cette cité était peut-être située dans l'impasse Sainte-Marie, voie de 35 mètres sur 4 débouchant dans la rue de Tolbiac (impasse Tolbiac avant 1877).

- Les concierges des chiffonniers (Le Petit Journal — 5 août 1898)

- La Cité Tolbiac (La Patrie — 16 août 1898)

- La cité Tolbiac (Le Figaro — 16 août 1898)

- L'Exode des « Biffins » (Gil Blas — 16 août 1898)

- Le monde de la hotte (Le Gaulois — 20 août 1898)

Les gens

- Chiffons et chiffonniers (1872)

- Les chiffonniers de la Butte-aux-Cailles (1875)

- Portrait d'un chiffonnier de la Butte-aux-Cailles (extrait du précédant - 1877)

- La villa des chiffonniers (1897)

L'arrêté Poubelle et ses conséquences

L'arrêté du préfet de la Seine organisant l'enlèvement des ordures ménagères via une règlementation des réceptacles et des heures de dépôts et de ramassage allait mettre à mal la corporations des chiffonniers. Quelques journaux s'en émurent et organisèrent des campagnes de soutien aux "chiffonniers affamés à plaisir par l'administration" selon l'expression du Gaulois qui ne faisait pas dans la modération sur cette affaire.

- Arrêté du 23 novembre 1883 dit "arrêté Poubelle" (1883)

- Les chiffonniers de Paris (Le Gaulois — 17 janvier 1884)

- Une première distribution - Ve et XIIIe arrondissement (Le Gaulois — 23 janvier 1884)

- Conseil municipal – Séance du 8 février (Le Gaulois — 9 février 1884)

- L’enlèvement des ordures ménagères (Le Gaulois — 26 février 1884)

Dans la littérature