Chez Rodin

La Revue des beaux-arts — 8 octobre 1909

Le Victor Hugo de Rodin

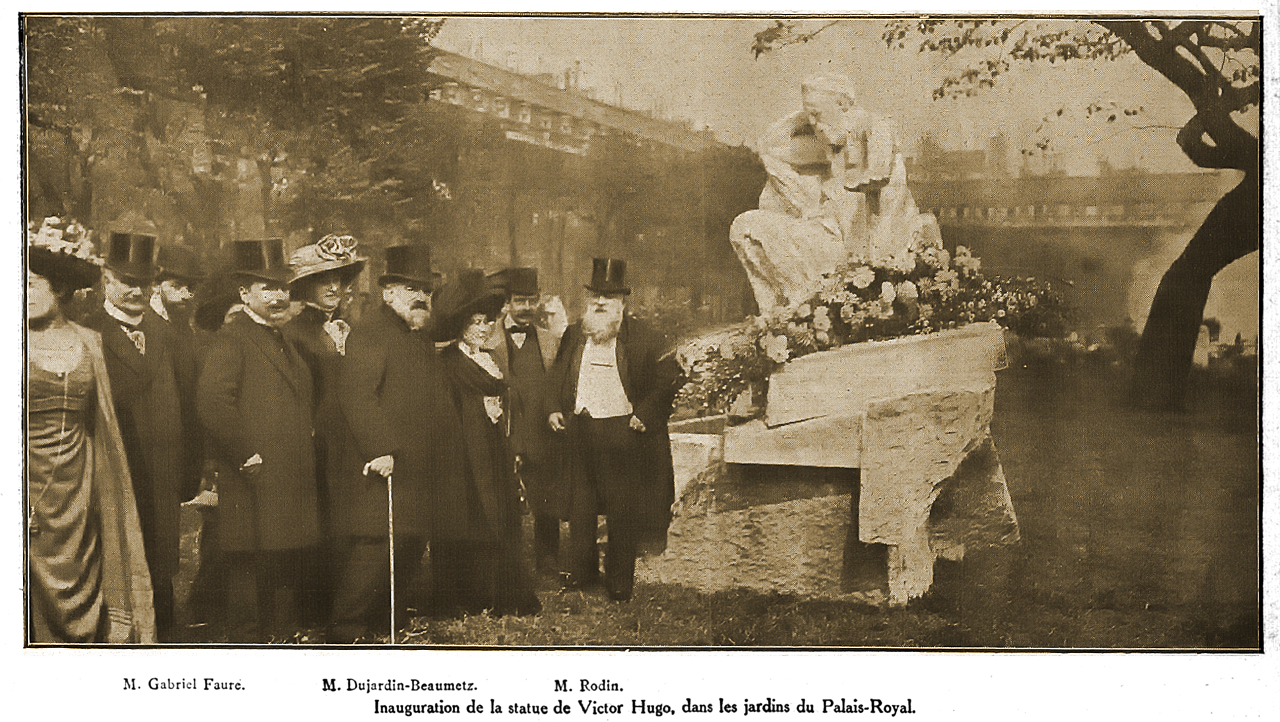

Le monument de Rodin qu'on a inauguré jeudi dans les jardins du Palais Royal à une histoire curieuse.

Rodin rêva, il y a quelque trente ans, d’immortaliser par le marbre l'effigie du poète, mais faire poser Hugo était une grande difficulté ; Mme Drouet et l'écrivain Bazire obtinrent pourtant de lui que le sculpteur s’installerait dans un coin de son cabinet de travail et Rotin pu ainsi, à l'écart, étudier son illustré modèle.

Les maquettes que fit Rodin à cette époque restèrent près de dix ans dans son atelier. En 1892, monsieur Larroumet songea à les utiliser et il commanda au sculpteur le monument que l'État avait décidé d'élever au poète.

Rodin se mit au travail, présenta son œuvre en 1893, — elle fut refusée.

Depuis lors, la statue a été exposé à la Société Nationale, elle fit l’objet de nombreuses controverses et c'est seulement lorsque monsieur Dujardin-Beaumetz arriva au pouvoir que l'on décida de placer cette œuvre dans les jardins du Palais-Royal.

Le Victor Hugo est considéré par de nombreux artistes comme l’œuvre maîtresse de Rodin ; la jeune école, dont nous faisions partie il y a quinze ans, était admise à suivre les travaux du sculpteur dans son atelier. Notre fierté n'avait alors d'égal que notre enthousiasme, et c'est à l'issue d'une de ces visites que Georges Montorgueil écrivit les lignes qu'on va lire et que nous publiâmes dans la Chronique de Paris.

Henri Revers

Si délabrée, perdue dans les hautes herbes folles, cette maison de la colonnade d’où la vie parait s’être retirer pour toujours et évoque le souvenir de quelque château du diable Vauvert, jadis lui-même en ses parages. Nous sommes au clos Payen que l’odorante Bièvre arrose et que l'immeuble qui nous arrête par la surprise que nous avons de le rencontrer sur ce vieux boulevard d'Italie parmi les bâtisses médiocres des gueux ou les prétentieuses casernes modernes est le témoin d'un autre âge. Mais cassé vermoulu, abandonné, d’un pittoresque qui chancelle et à qui semble adressés ces vers de Corbière :

Seul mais toujours debout avec un rare aplomb,

Crénelé comme la mâchoire d'une vieille.

Son toit à coup de poing sur le coin de l'oreille,

Aux corneilles bayant se tenait le donjon.

La façade vacillante en ces niches laisse encore voir deux statues classiques qui penchent vers le sol, infirmes et maladroites, réclamant le bandage herniaire du rebouteur qui ne viendra pas… L'étrange maison ! Balzac se fut plu à y loger quelque baron Hulot ! Et tenez, précisément Balzac et là !

Sous le numéro 58 apparaît un bout d'une sonnette attestant que de l'intérieur un écho inattendu répond : sonnez. La porte vermoulue, automatiquement s'ouvre. Poussez-la. Devant vous une allée vétuste se profile ombreuse et comme tapissée de silence. Elle mène par un chemin cahoteux sur des pavés à barbes d’herbe, au corps de logis habité ; oui, ma foi, habité. On aperçoit tout en haut, assises, proches l’œil-de-bœuf, des vieilles dames sans rien de trop revêche et qui volontiers, ont la réplique pour qui d'en bas les interpelle…

Mais avant qu'elles répondent, sur le seuil, le nouveau maître de logis se présente affable, la main tendue, sur son veston que la rosette pique d'une note rouge, éventaillant sa barbe blonde de jeune patriarche. D'un geste prévenant il indique que la maison est ouverte aux visiteurs venus de loin violer sa retraite mystérieuse.

Et le premier être rencontré, trônant, familier dans le vestibule bien à sa place en cet immeuble si étrange ou la vie paraît un anachronisme, c'est le génial Balzac. Obèse, poussif, le cou rentré avec son profil de gnome sagace dans sa laideur anatomique d'homme trop gras, il est là attendant la forme définitive du bronze ou du marbre pour le jour où les lettrés rendront enfin un hommage légitime au père de la Comédie humaine.

Quel geste aura-t-il ? Le verra-t-on les bras croisés comme il posa jadis, ou la main tendue ou encore méditant ,ou debout ? Comment traduire l'âme agité de ce voyant dans la silhouette ridicule qu'une exagération adipeuse impose ? C'est que depuis des mois et des mois, tourmenté du désir de la perfection et de l’inaccessible, Rodin cherche. Il ébauche, regarde, attend que son oeil droit distrait, revient, brise, retouche, annule et recommence ; jamais satisfait jamais lassé dans sa patience invincible comme sa volonté.

C'est lui qui tout à l'heure nous a accosté sur le seuil étrange, c'est Rodin qui nous a dit : « Soyez le bienvenu en cette maison dont la nature soigne la lente et magnifique agonie.

*

* *

Pour y loger ses rêves il a trouvé ce château campagnard oublié dans ce clos pelé, d’où l’on a dû, pour les raisons d'hygiène, expulser les pittoresques Vireloque et Trouillefou. Il succède comme locataire — mais le sait-il ? — à un certain M. Leprêtre de Neubourg, petit seigneur qui tirait ses revenus directement du linge que pour lui (ses capitaux étant dans l’entreprise) lavaient les blanchisseuses de la Bièvre.

L'opération était si fructueuse que notre gentilhomme pu obtenir que Peyre l'aîné, architecte du roi, lui édifia le ravissant hôtel dont les vestiges se voient encore. Le porche est de moindre intérêt que l'intérieur ; l'architecture des boiseries et des plafonds est d'un goût impeccable, d'une grâce aisée et puissante, d'une absolue délicatesse. « C'est un traité d'architecture » dit Rodin ravi de faire s’enlever sur ces lignes harmonieusement calmes les emportements charnels de ses groupes enlacés.

Il s'est bien gardé de meubler ces salons déserts, de les ravauder, d'y apporter des pièces empruntées au mauvais goût de la brocante. Il s'est logé dans cette vieillerie, au petit bonheur, respectant ces bahuts défoncés, les bergères que les coups du sort lassèrent et qui cassèrent dans la lutte leur satin à fleurs ; et les commodes qui boîtent et l'une contre l'autre accotées, telles des vieilles à croupetons.

Le monde qu’il avait à faire entrer là, était de tous les temps : c’était l’humanité nue, la chair hurlante et pâmée ; et ce décor était convenable ainsi sans apprêt, pourvu que tout autour de lui, la paix régna et que la banalité de la ville s'arrêtant aux grilles et aux ronces, l'isolât pour le laisser tout à son œuvre d'artiste et de philosophe.

*

* *

C’est qu’en ce moment, il poursuit surtout, c’est la réalisation du monument de Hugo mais non exclusivement, car il n'est pas de ceux qui s'enferment dans un devoir d'écolier et font page à page un ouvrage.

Ooù l'on voit qu'un monsieur bien sage s'est appliqué

Les jeunes poètes sous la poussée d'enthousiasme de cette héroïque et tendre d’Esparbès ont eu la pieuse pensée de rendre hommage au Père dans une agape. Rodin vint à eux qu'il avait appelé et pour la circonstance, afin de rendre plus visible l'âme du poète, il apporta l'une des maquettes du monument projeté pour le Panthéon.

Le maître médite, assis, cependant que ses pensées tumultueuses, au dessus de son vaste front, s’échevelent dans un vol large et magnifique.

Sous combien d'aspects Rodin aux prises avec ce génie titanesque ne l'a t-il pas entrevu ? Amplifiant son idée il est d'autre part dans une esquisse qui ne peut être encore reproduite et c'est regrettable, car elle est déjà très poussée quant à la figure principale.

Hugo, entre l'océan et le ciel, marche. Il va robuste et nu — du moins n'est-il pas drapé encore, — il va comme Ashaverus, juif errant de l'Idée, les muscles tendus, calme, fort et doux. Il va, se hâtant sans peine, mais au conseil de ses voix intérieures, l'œil fixé au loin, très loin, vers l'avenir que son génie pressent. Il est le voyant, il est le prophète. Recélant une parcelle de la divinité créatrice. Il est celui qui sait… L'admirable chose que ce Hugo en marche ! Un homme ? Bien plus ! C’est l’Homme — avec l’H majuscule, l’H de son nom.

L'océan à ses pieds déferle… Les génies de l’abime, les sirènes aux voix ensorceleuses, sur le remous des vagues enlacées, bouches ouvertes, seins promis, hanches savoureuses pareilles aux amphores où l’ivresse se boit, lui crient les rumeurs éternelles des flots inapaisés. Elles sont quatre, tordues comme des lames et blanches comme l'écume. Elles sont venues de l'insondable et en savent le cantique, tour à tour colère ou tendre. Le sculpteur, d'abord, les avait conçues trois, enchaînées des bras, mais si molles et si souples dans leur abandon qu'il les reconnut, sa glaise une fois pétrie, pour les sirènes troublant le chantre de Graziella,

Sur la plage sonore où la mer de Sorrente

Déroule ses flots Bleus au pied de l'oranger.

Et il recommence, — car rien ne lui coûte pour atteindre les sommets.

À ces voix d'en bas répondent les voix d'en haut. Ce sont les esprits des nues. Ceux que se plaît à chanter Shakespeare dans ses œuvres symboliques. Ariel au violon mystérieux dictait à Hugo. Le poète s'aimait le front dans l'azur et le regard dans les étoiles qui lui étaient familières. Des femmes aux formes souples, idéales, en un groupe savamment disposé, se penche vers l'homme. Elles sont ses muses. Et l’une d’elles surtout, en avant dans sa beauté victorieuse, lui sourit, ineffable et dominatrice.

Georges Montorgueil

A lire également

Un rendez-vous de chasse du vieux Paris (1906)

Sur la "Folie Neubourg"

Le récit

- Le Clos Payen (1891)

- Le Château de Napoléon (1904)

- Un rendez-vous de chasse du Vieux Paris (1906)

- La « Folie » Neubourg (1929)

- Le Champ de l'Alouette (1933)