Extrait des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France (Tome 48 - 1925)

II — Sous la Révolution.

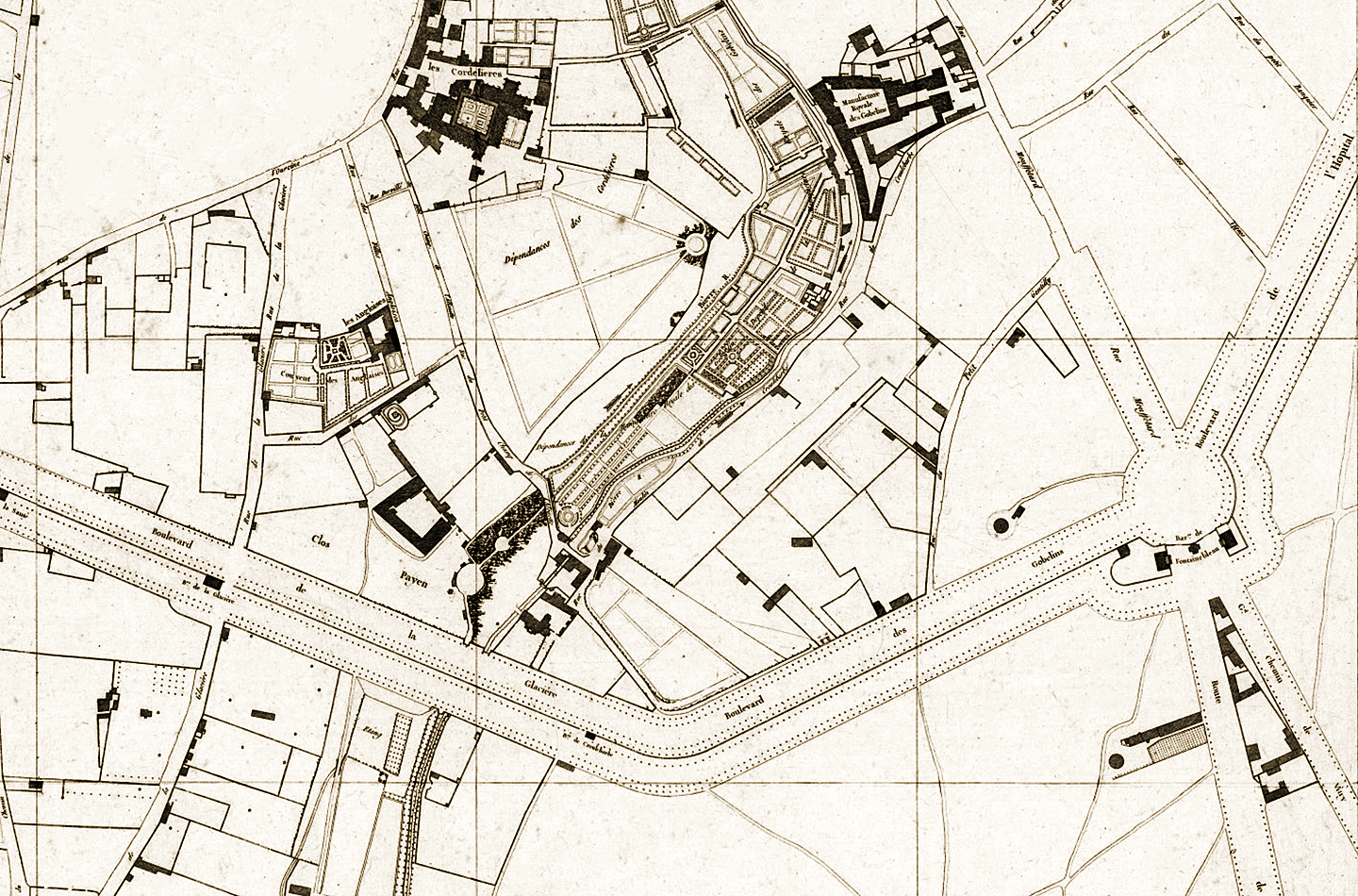

Le mur qui faisait tant murmurer Paris sectionnait en deux parties égales les voies que nous dénommons encore les boulevards extérieurs ; en particulier, en ce qui concerne ses attaches à la barrière d’Italie, il suivait la ligne médiane de notre actuel boulevard Blanqui (ex-boulevard des Gobelins), arrivait au bâtiment ouest d’octroi, puis repartait du bâtiment est en suivant l’axe du boulevard de la Gare (ex-chemin de ronde de la barrière d’Ivry); en un mot il suivait l’axe du métro. Ce que nous appelons l’avenue des Gobelins était l’extrémité de la rue Mouffetard ; quant au boulevard de l’Hôpital, il n’a changé ni de nom, ni de tracé, chose rare à Paris.

De nombreuses denrées d’alimentation passaient par cette barrière où s’exerçait, au point de vue hygiénique, une importante surveillance. En voici un exemple : aux Archives nationales, existe un procès-verbal, dressé par un commissaire nommé Dupuy, constatant la saisie près la barrière de Fontainebleau, par le syndic de la communauté des marchands bouchers le 12 janvier 1789, d’une voiture de viande de vache morte de la qualité la plus inférieure.

Les syndics n’eurent plus longtemps à intervenir. Le peuple parisien, en effet, était exaspéré par les droits d’entrée supportés par les denrées d’alimentation et, la veille de la prise de la Bastille, il incendia les barrières, et la première fut justement celle dont nous essayons d’écrire l’histoire.

Musée Carnavalet, Histoire de Paris (CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet)

Prud’homme déclare que ce fut Mirabeau qui donna l’idée de les incendier. Une estampe du musée Carnavalet représente cette scène; le 1er mai 1791 fut pour le peuple un jour de fête, les droits d’entrée ayant été abolis par l’Assemblée nationale; on supprima les barrières qui avaient été promptement relevées après leur incendie.

Le souvenir de cette fête nous a été conservé par un canard parisien, malheureusement sans date, mais très probablement paru un ou deux jours après ce mémorable événement.

Ce vieux papier est intitulé : Détail de tout ce qui s'est passé cette nuit à toutes les barrières de Paris, avec les fêtes qu’il y a eu à la Maison-Blanche.

Voici, avec son orthographe, le début de ce canard : « De toutes les barrières qui entourent Paris, c’est à celle des Gobelins où la joie s’est mieux manifestée. Plus de mille citoyens et citoyennes étoient répandus dans les environs où il y avoit quantité de Magasins, remplis de marchandises de toutes espèces, qui n’attendoient que le coup de canon pour entrer dans Paris. « Sitôt le fameux coup de Canon tiré, on a vu sortir de Villejuif, de la Maison-Blanche, du petit et grand Gentilly, et de tous les endroits adjacents, des Bandes joyeuses, garnies de rubans et de lauriers. Chacun couroit vers les chariots et autres voitures qu’ils avoient chargés et disposés à entrer bien vite.

« Du Grand-Gentilly il est sorti cette nuit pour 270,839 livres de bonne eau-de-vie d’Orléans, en proportion des autres endroits (sic). Par cette barrière il n’est entré que du vin et de l’eau-de-vie... »

Ce canard, sorti de l'imprimerie Delabarre, comportait aussi une Chanson sur l’anéantissement des fermiers généraux, des commis et des barrières qui se ressent de la rapidité avec laquelle elle fut élucubrée :

Rions un peu de ces Commis,

Dont on va briser la Barrière,

C’étoit le plus grand ennemis

Qui

désoloit la France entière :

Les bourgeois et les paysans

Vont chasser tous ces fainéans,

Et

tous les Français sont contens

De voir terminer leur carrière.

Mes chers amis buvons un coup ;

Mais surtout buvons à plein verre,

Car le vin va ête (sic)

partout

Tout aussi libre que la terre;

L’on verra renaître Bacchus,

Les coquins n’existeront

plus,

Et Messieurs les fermiers confus

Boirons seuls à la coupe amère.

Je suis bien sûr que notre Roi

Ne peut qu’approuver cette histoire ;

La Nation fera la loi,

Et Louis en sera la gloire,

D’avoir mis son Auguste Nom

Sur le Placet de la Raison,

Et tous nos

bons Français pourront

Prendre une prise et aller boire.

Cette joie, cet amour du roi, cette abondance de victuailles, autant de feux de paille ! Environ un an après, le 10 août 1792, Louis XVI, malgré son « Auguste Nom », était détrôné et, le 27 fructidor an VI, les droits étaient rétablis sous la fallacieuse dénomination d'octroi municipal de bienfaisance. Et, pour que le peuple ne brûle plus les barrières, elles furent reconstruites, non en bois, mais en lourdes et solides grilles de fer.

Les barrières supprimées, une question se posa : Que faire des bâtiments de Ledoux ? La Convention songea à les utiliser. Un décret du 13 messidor an II dit : « Les bâtiments nationaux, désignés sous les noms de barrières de Paris sont érigés en monuments publics. Les diverses époques de la Révolution et les victoires remportées par les armées de la République sur les tyrans y seront gravés incessamment en caractères de bronze. »

Inutile de dire que ces bâtiments nationaux furent peu utilisés et que l’inscription projetée n'y figura jamais.

Sous la Convention, on avait planté des arbres de la liberté devant chacune des barrières, et cependant on ne pouvait entrer à Paris, ni en sortir, sans exhiber un certificat de civisme et une carte de sûreté, à défaut desquels on était déclaré suspect et arrêté.

À ce sujet, voici deux faits se rapportant à notre barrière. Le 27 juillet 1791, le Comité des recherches de la Municipalité de Paris envoya au Comité des recherches de l’Assemblée trois gardes nationaux porteurs d’une dénonciation contre le sieur de Saint-Félix accusé d’avoir distribué de l’argent à la populace, près la barrière des Gobelins, pour faire assassiner M. de La Fayette et d’avoir dit, le 17 juillet, qu’il le tuerait de sa main.

Le 4 juin 1793, on trouve une délibération du Comité révolutionnaire de la section du Finistère, portant que le Comité central révolutionnaire sera invité à faire part aux Comités des sections des arrêtés pris pour la sûreté, l’ouverture ou la fermeture des barrières. Or cette délibération fut prise sur la déclaration d’un commissaire de service à la barrière de Fontainebleau, relative à la venue de deux gendarmes à cheval porteurs d’un ordre de la Commune pour la levée des postes.

Cependant, en ce qui concerne l’utilisation des pavillons Ledoux, exception doit être faite en faveur de ceux de la barrière de Fontainebleau. Le 30 juillet 1792, la roulette de pierre de cette barrière fut louée, moyennant 110 livres, à un marchand de vin du nom de Lourdet.

On appelait jadis roulette un bureau de planches, monté sur roues, ce qui permettait son transport d’un lieu à un autre; ces roulettes étaient utilisées aux octrois d’où ce nom de roulette appliqué à un pavillon de pierre.

Suite

Sur la place d'Italie et ses abords

Une histoire de la place d'Italie

Extrait des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France (1925)

- I - Topographie

- II - Sous la Révolution

- III - De 1800 à 1848.

- IV - La seconde République

- V - Sous Napoléon III

- VI - Sous la troisième République (1871 à 1925)

XIXe siècle

- La barrière de Fontainebleau (Alfred Delvau - 1865)

- La première boucherie de cheval de Paris - 1866

- Les nouvelles places de Paris 1866

- Travaux publics - 1866

- Le marché des Gobelins - Le Figaro — 6 aout 1867

- L'élargissement de la rue Mouffetard et l'aménagement de la place d'Italie (1867)

- Les travaux dans les 5e et 13e arrondissements (1868)

- La nouvelle place d'Italie en haut de la rue Mouffetard (1868)

- Les travaux de la place d'Italie (1869)

- La nouvelle place d'Italie (1878)