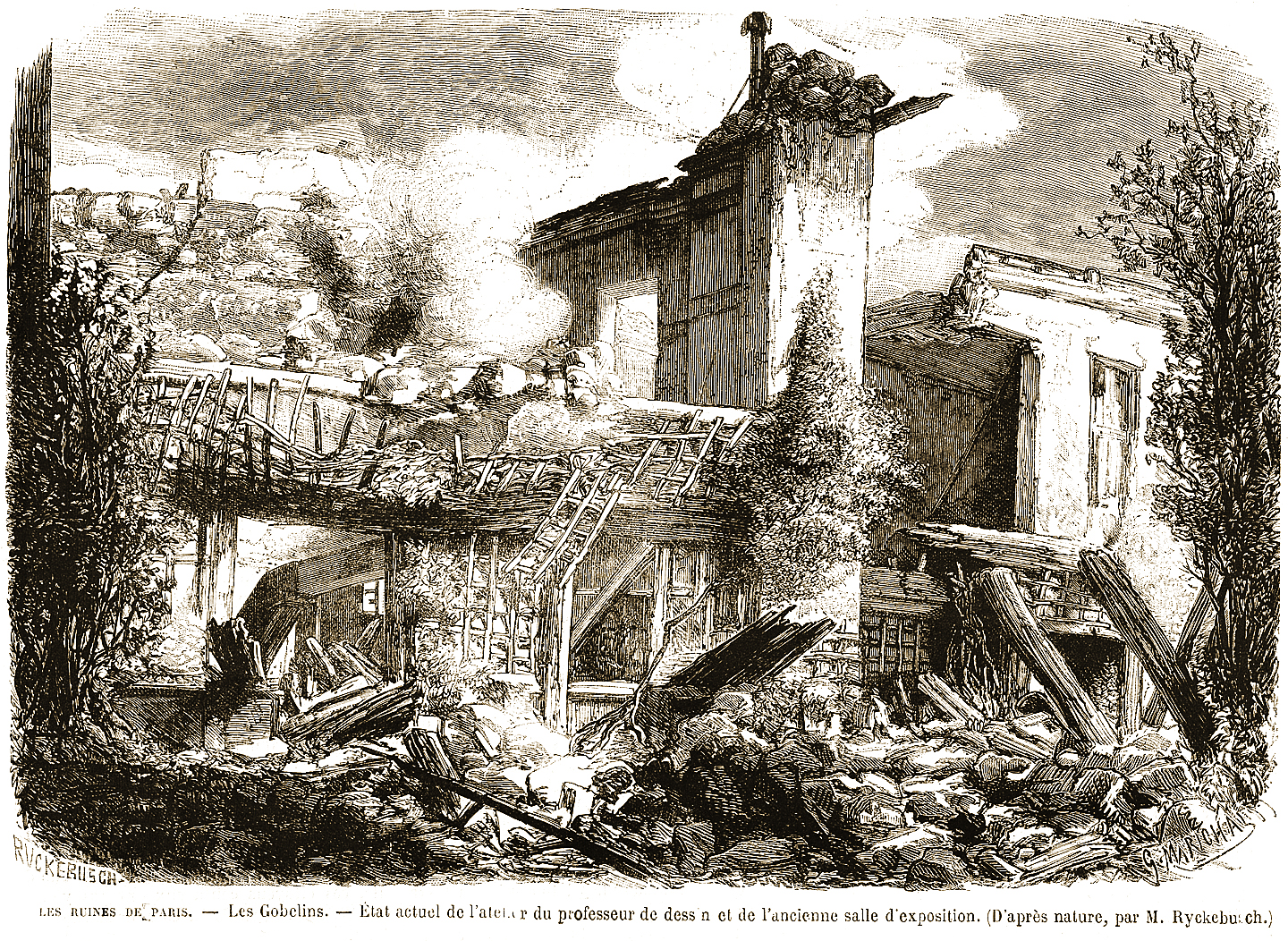

L’incendie des Gobelins

25 mai 1871

Le Monde Illustré — 10 juin 1871

La manufacture des Gobelins, cet établissement national unique au monde pour la fabrication de ses tapis inimitables, a été incendiée le 25 mai, à cinq heures du soir. Le feu avait commencé par envahir l'aile gauche de la manufacture. Les vieux murs craquaient, les planchers imbibés de pétrole flambaient et s'écroulaient sous les combles qui s'effondraient.

Tout avait été préparé pour la destruction complète.

Les conduites d'eau avaient été coupées; les portes qui s'ouvraient sur la Bièvre, qui coule derrière la manufacture, avaient été murées.

On parvint cependant à se créer un passage et on put puiser abondamment à la rivière. Le quartier tout entier était intéressé à étouffer l'incendie, car une poudrière avait été établie par les fédérés dans l'établissement.

On chercha en vain à sauver les tapissedes de la galerie d'exposition.

Toutes les tapisseries, tous les métiers du grand atelier ont été consumés, mais une grande partie de la manufacture a pu être sauvée et bien des pièces précieuses qui avaient été mises en lieu sûr lors du ombardement de Paris par les Prussiens, nous restent encore.

L'incendie des Gobelins a été allumé par les ordres du commandant fédéré Brugier.

M. V.

Le nom de Brugier ne parait pas avoir réapparu après ces événements. En fait,

pour les journaux de l'époque, le principal responsable de l'incendie des

Gobelins aurait été un nommé Emile Antoine Gentelet, mégissier et ouvrier boulanger, né en 1835,

dont la presse signala l'arrestation en juin

1871.

Dans son numéro daté du 13 aout 1871, Le Constitutionnel écrivait :

« Sous peu de jours le 4e conseil de guerre aura à juger l'affaire de l'incendie, heureusement partiel,

de l'établissement des Gobelins. L'inculpé est un nommé Gentelet, officier des fédérés. Il

présida à cet incendie tout blessé qu'il était d'une chute de cheval, et quoi qu'il marchât avec

une béquille. Il se tenait à la porte pour empêcher les secours.

Il y a sur Gentelet une particularité singulière : c'est lui qui ferma la liste des exécution

sommaires. Il allait être passé par les armes, lorsqu'arriva quelques minutes auparavant,

l'ordre de cesser les exécutions. »

Gentelet comparut le 18 aout devant le Conseil des

guerre et fut condamné à mort des chefs de "attentat ayant pour but de détruire ou de modifier la

forme du gouvernement établi", "massacre et pillage". Il fut, en revanche acquitté des chefs de

arresation illégales, menaces de mort et complicité d'incendie.

Cette condamnation fut cassée

par le conseil de révision, la peine de mort ne pouvant être prononcée pour les chefs

d'accusation retenus.

Comparaissant à nouveau devant le 3e conseil de guerre, le 13

septembre, uniquement sur le prononcé de la peine, Gentelet fut, cette fois, condamané à la déportation dans une enceinte fortifiée avec

dégradation civique.

Avant d'être conduit en Nouvelle-Calédonie, Gentelet fut détenu à

Fort Boyard. Là, il fit preuve de courage et de dévouement comme le rapporta, en mars 1872, le

Courrier de la Rochelle :

« Mardi 27 février, un triste événement a mis en émoi la population

du fort Boyard.

Un militaire lavait son linge sur des escaliers qui conduisent à la mer,

quand il fut enlevé par une lame. Deux de ses camarades dont un sergent se jettent à la mer pour

le sauver. Ils disparaissent tandis que le premier est sauvé par une embarcation. Cependant deux

détenus les nommés Gentelet, Émile, mégissier, condamné à la déportation dans une enceinte

fortifiée, et Vielle, Henri, matelot, condamné à la même peine, se dévouent à leur tour. Le

premier est assez heureux pour ramener sain et sauf le sergent Vilatte ; le second malgré tous

ses efforts n’a pu saisir le militaire victime de son dévouement.

Nous croyons savoir qu’un

rapport spécial a été adressé sur le compte de ces deux condamnés et nous espérons que M. le

ministre de l’intérieur voudra bien appeler sur les auteurs de cet acte de dévouement

l'attention de la Commission des grâces. »

A la suite de ces faits, Henri Rochefort

tenta d'attirer l'attention de Victor Hugo sur le sort de Gentelet et de son co-détenu,

apparemment sans succès.

Quelques mois plus tard, le quotidien Le Soir rapporta lui aussi

ces faits :

« Deux soldats tombent à la mer, et sont sauvés par deux détenus. Immédiatement,

le directeur arrive sur les lieux et félicite les deux sauveteurs pour leur belle conduite ; il

leur annonce qu’il adressera un rapport au ministre, et que la commission des grâces leur

tiendra compte de cet acte de courageux dévouement.

— Nous n’avons fait que notre devoir,

rien que notre devoir, et vous n’avez pas besoin d’en informer votre gouvernement.

Les

codétenus interviennent au débat et sont unanimes, avec Jourde, pour affirmer que tout rapport

sur le fait est inutile. Le directeur, néanmoins, fait son rapport, et, grâce à la rapidité de

notre système administratif, aucune réponse n’arrive. Cependant, un beau jour, l’un des

sauveteurs, Gentelet, directeur de la manufacture des Gobelins pendant l’insurrection,

s’approche du directeur, et lui dit :

— Eh bien ! qu’est-ce qu’il vous a répondu votre

gouvernement ? Rien. Est-ce que j’ai demandé la permission à votre ministre pour me jeter à

l’eau ?

En ajoutant à ces mots l’intonation voulue, on peut se faire une idée de l’incident.

Il en a été ainsi trop fréquemment, et l’on a dû, pour obvier à ces inconvénients, diriger une

vingtaine de condamnés sur la citadelle de Saint-Martin-de-Ré.

Le genre d’adoucissement le

plus recherché par les condamnés à la déportation, c’est de faire commuer la peine prononcée en

celle du bannissement. Pour la plupart, en effet, le bannissement n’est pas une peine ; c’est un

moyen de se retrouvera l’étranger avec ceux qui ont pu se soustraire au châtiment, et de pouvoir

entretenir une association menaçante pour l’ordre. »

En avril 1873, Le Petit

Moniteur universel notait que « Gentelet, l’incendiaire des Gobelins, si nous nous souvenons

bien, a obtenu les meilleures notes sur sa conduite tant au fort Boyard que pendant la

traversée. Il a été employé de suite comme forgeron à l’arsenal de la marine. »

Gentelet

fut amnistié en 1879 et revint en France à bord du Navarin avec les derniers rapatriés ce dont

le Petit-Parisien fit le récit le 9 janvier 1881, rappelant que « Gentelet, est ce prisonnier

qui, en 1871, au fort Boyard, sauva deux soldats d'infanterie de marine tombés à la mer ; il

refusa sa grâce qu'on avait promis de lui accorder, s'il voulait la demander. »

In

fine, le véritable responsable de l'incendie des Gobelins se révéla être le sinistre Marie

Jean-Baptiste Serizier, également responsable indirect de l'assassinat des Dominicains d'Arcueil

et de l'incendie du Grenier d'abondance.

Celui-ci fut fusillé à Satory le 25 mai 1872.

Sur la manufacture des Gobelins

- L'élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 24 septembre 1867)

- La reconstruction des Gobelins (1886)

- Le mystère des Gobelins (1894)

- Splendeur et misère des Gobelins(1894)

- A la manufacture des Gobelins (1900)

- Une visite aux Gobelins(1901)

- Les Gobelins - J. K. HUYSMANS (1901)

- Sauvons les Gobelins ! (1912)

Le nouveau visage des Gobelins avec la galerie Formigé

L'incendie des Gobelins par la Commune de Paris(25 mai 1871)

Le 13e avant et durant la Commune

(18 mars - 28 mai 1871)

Après l'armistice, 28 janvier - 17 mars 1871

A travers Paris

- L’ambulance mobile de la Maison-Blanche

- La question des victuailles (Le Siècle, 8 février 1871)

- A travers les rues bombardées (Le Siècle, 16 mars 1871)

L'affaire des Gobelins

- Proclamation du ministre de l’Intérieur aux habitants de Paris (4 mars 1871)

- Les faits selon le Bien Public (6 mars 1871)

- Lettre adressée au Cri du Peuple (9 mars 1871)

- Proclamation d'Emile Duval (Le Rappel, 9 mars 1871)

- Les canons de la place d'Italie (La Liberté, 9 mars 1871)

- L'opinion du Figaro (11 mars 1871)

- A travers le 13e arrondissement (11 mars 1871)

- Les canons de la Barrière d’Italie (Le Bien public — 17 mars 1871)

- La question des canons (L'Illustration, 18 mars 1871)

Démission de M. Pernolet, maire du 13e

- Démission de M. Pernolet, maire des Gobelins (Le Figaro, 7 mars 1871)

- Un maire bourgeois (Le Cri du Peuple, 8 mars 1871)

- Gazette nationale ou le Moniteur universel, 13 mars 1871

- La proclamation de M. Pernolet

Sur le 13e arrondissement

Du 18 mars au 20 mai

Journée du 18 mars

- La journée du 18 mars sur la rive gauche (Gazette nationale ou le Moniteur universel — 20 mars 1871)

Les élections du 26 mars

Journée du 5 avril

Journée du 12 avril

Journée du 14 avril

Journée du 19 avril

Journée du 4 mai

Journée du 6 mai

Du 21 au 28 mai

Journée du 24 mai

Journée du 25 mai

L'incendie des Gobelins (25 mai 1871)

Le massacre des Dominicains d'Arcueil

Les faits

- Le massacre des Dominicains, récit de l'abbé Grandcolas (L'Illusttration, 3 juin 1871)

- Les Dominicains d’Arcueil (Maxime Du Camp, Les convulsions de Paris)

Le procès (à venir)

- Ouverture du procès : rapport du capitaine Leclerc

- Rapport du capitaine Leclerc, suite, journée du 25 mai

- Audition de Serizier (personnalité)

- Audition de Serizier (interrogatoire au fond)

- Audition de Boin

- Audition de Louis Lucipia

- Audition de Jules-Constant-Désiré Quesnot

- Auditions de Gironce, Annat, Rouillac et Grapin

- Auditions de Busquaut, Gambette, Pascal

Ernest Rousselle (1836-1896) -C'est lui ! - et son fils Henri (1866-1925) étaient négociants en vins.

Ernest Rousselle (1836-1896) -C'est lui ! - et son fils Henri (1866-1925) étaient négociants en vins.