Biffins et sacquiers

Le Petit-Journal — 9 juillet 1871

Tout le monde a pu remarquer que le nombre des chiffonniers qui exploraient les rues de la capitale a considérablement diminué depuis l'entrée de nos troupes dans Paris. Avant le siège des Prussiens, ils étaient au nombre de 16.000, médaillés à la préfecture de police, tant biffins que sacquiers. C'est à peine s'ils sont aujourd'hui 2.000, parmi lesquels on ne compte que des vieillards et des femmes. Voici l'explication de ce fait, qui va transformer la caste des chiffonniers au point de la faire disparaître entièrement.

Au commencement du siège, tous les chiffonniers valides, jeunes gens, hommes faits, s'enrôlèrent dans la garde nationale afin de toucher la solde de 1 fr. 50 c., les affaires de la hotte et du crochet n'allant plus. Plusieurs d'entre eux devinrent victimes de la guerre et succombèrent dans diverses attaques.

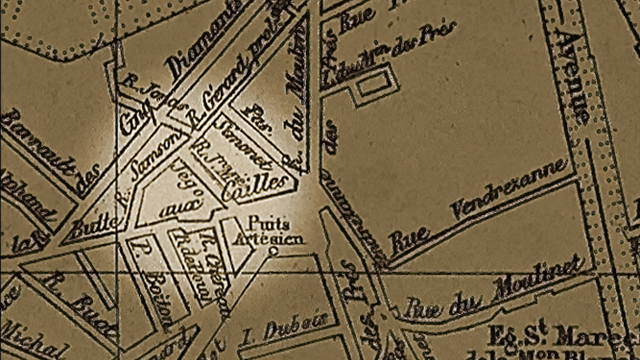

Mais ce fut principalement sous le règne de la Commune que la corporation des chiffonniers a perdu la majorité de ses membres. Presque tous s'étaient jetés corps perdu dans les rangs des fédérés. Ceux des Batignolles, de Montmartre, de Belleville, de la rue Sainte-Marguerite, de la barrière d'Italie et de la Butte-aux-Cailles, c'est-à-dire des principaux centres où ils sont agglomérés, s'engagèrent dans les bataillons de marche les plus connus par leur exaltation politique, et assistèrent à toutes les affaires sérieuses des forts d'Issy et de Vanves, du bois de Boulogne et de Neuilly, où ils perdirent beaucoup de monde.

Mais le combat le plus meurtrier pour les chiffonniers fut sans contredit celui qui se livra pendant vingt-quatre heures dans la vallée de la Bièvre, le lendemain de l'entrée des troupes dans Paris. C'étaient des bataillons de Montmartre, de Belleville, du faubourg Saint-Antoine et de la barrière d'Italie composés en partie de chiffonniers, qui donnèrent dans cette affaire.

On fit alors un horrible massacre de fédérés, au point que la vallée était jonchée de leurs cadavres. On estime la perte des chiffonniers, tant en morts qu'en blessés, pendant le règne de la Commune à 6.000. Quant au nombre de ceux qui auraient été faits prisonniers, le chiffre s'en élèverait à environ 4.000.

Le 13e avant et durant la Commune

(18 mars - 28 mai 1871)

Après l'armistice, 28 janvier - 17 mars 1871

A travers Paris

- L’ambulance mobile de la Maison-Blanche

- La question des victuailles (Le Siècle, 8 février 1871)

- A travers les rues bombardées (Le Siècle, 16 mars 1871)

L'affaire des Gobelins

- Proclamation du ministre de l’Intérieur aux habitants de Paris (4 mars 1871)

- Les faits selon le Bien Public (6 mars 1871)

- Lettre adressée au Cri du Peuple (9 mars 1871)

- Proclamation d'Emile Duval (Le Rappel, 9 mars 1871)

- Les canons de la place d'Italie (La Liberté, 9 mars 1871)

- L'opinion du Figaro (11 mars 1871)

- A travers le 13e arrondissement (11 mars 1871)

- Les canons de la Barrière d’Italie (Le Bien public — 17 mars 1871)

- La question des canons (L'Illustration, 18 mars 1871)

Démission de M. Pernolet, maire du 13e

- Démission de M. Pernolet, maire des Gobelins (Le Figaro, 7 mars 1871)

- Un maire bourgeois (Le Cri du Peuple, 8 mars 1871)

- Gazette nationale ou le Moniteur universel, 13 mars 1871

- La proclamation de M. Pernolet

Sur le 13e arrondissement

Du 18 mars au 20 mai

Journée du 18 mars

- La journée du 18 mars sur la rive gauche (Gazette nationale ou le Moniteur universel — 20 mars 1871)

Les élections du 26 mars

Journée du 5 avril

Journée du 12 avril

Journée du 14 avril

Journée du 19 avril

Journée du 4 mai

Journée du 6 mai

Du 21 au 28 mai

Journée du 24 mai

Journée du 25 mai

L'incendie des Gobelins (25 mai 1871)

Le massacre des Dominicains d'Arcueil

Les faits

- Le massacre des Dominicains, récit de l'abbé Grandcolas (L'Illusttration, 3 juin 1871)

- Les Dominicains d’Arcueil (Maxime Du Camp, Les convulsions de Paris)

Le procès (à venir)

- Ouverture du procès : rapport du capitaine Leclerc

- Rapport du capitaine Leclerc, suite, journée du 25 mai

- Audition de Serizier (personnalité)

- Audition de Serizier (interrogatoire au fond)

- Audition de Boin

- Audition de Louis Lucipia

- Audition de Jules-Constant-Désiré Quesnot

- Auditions de Gironce, Annat, Rouillac et Grapin

- Auditions de Busquaut, Gambette, Pascal