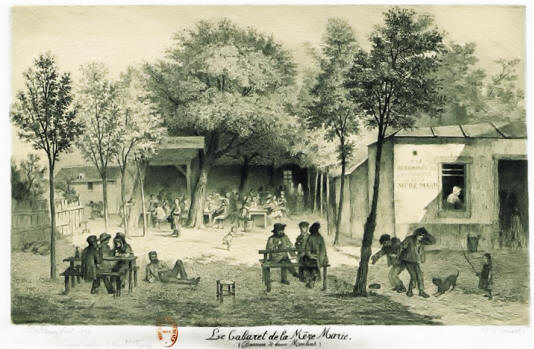

Le cabaret de la mère Marie

Paris qui s'en va, Paris qui vient : publication littéraire et artistique – 1859 -1860

Le chemin qui y mène, — c'est-à-dire les quelques rues qui partent du boulevard de l'Hôpital et aboutissent à la barrière des Deux-Moulins, — est bordé de maisons basses, bâties comme pour l'amour de Dieu, avec un peu de plâtre et beaucoup de boue. Cela ressemble plus à des huttes de Lapons qu'à des habitations de civilisés : maisons de petites gens, en effet, que ces maisons-là !

Tout ce quartier, d'ailleurs, a une physionomie bien tranchée, — si tranchée même qu'on ne dirait pas qu'il fait partie du Paris de 1859, du Paris élégant, du Paris de la Chaussée-d'Antin, du Paris de Notre-Dame de Lorette. C'est le jour et la nuit, c'est la soie et la bure, l'eau de lavande et l'eau de ruisseau. Les habitants de ce pays-là ne s'occupent pas des habitants des autres pays, — je veux dire des autres quartiers. Ils ont leurs mœurs à part, leur besogne à part, leurs peines à part, — et aussi leurs plaisirs.

Ainsi, quand vient le dimanche, toute cette population de tanneurs et de chiffonniers, de blanchisseuses et de cotonnières, se débarbouille un peu, s'attife, se pomponne, se pimpreloche, et tout cela, — femmes, enfants et vieillards, — se répand dans les guinguettes d'alentour, chez les brandeviniers de la barrière de Fontainebleau et de la barrière des Deux-Moulins. Les jeunes, mâles et femelles, vont « pincer un rigodon » à la Belle-Moissonneuse ; les vieux et les autres vont chez Aury ou chez Flamery, les Richefeu et les Desnoyers de ces parages.

Beaucoup aussi vont chez la Mère Marie, — un marchand de vin qui vit sur une vieille réputation.

Ce cabaret-là est plus engageant que les autres. Il n'y a pas, comme chez les voisins Aury et Flamery, des salons de cinq cents couverts ; on n'y fait pas noces et festins ; mais, ce qui vaut mieux, on y boit et l'on y mange sous le plafond du bon Dieu, sous les arbres !

Il vous a une physionomie engageante au possible, ce cabaret des anciens jours ! Tables rustiques, un peu vermoulues, sur lesquelles pleurent de temps en temps les acacias qui les entourent, et que commencent à secouer les premières bises d'automne ; puis, accoudés sur ces vieilles tables, bruyants et joyeux, des beuveurs de tout âge et de tout sexe, ouvriers et ouvrières, soldats et soldates, vieux et jeunes couples, des invalides de la vie et des invalides du sentiment, des passés et des futurs, des existences ébauchées et des existences finies ! Les brocs se succèdent avec rapidité, les verres s'entrechoquent, les gibelottes s'engloutissent, les rires des vieux se mêlent aux pleurnichements des marmots, les jurons s'accouplent aux baisers, la santé trinque avec la sénilité, — et l'oubli descend sur toutes ces cervelles, un oubli de quelques heures.

Car ce n'est pas de la joie seulement qu'on vient chercher sous ces arbres, en face de ces pots de faïence et de ces verres à facettes grossières, —miniatures des tonneaux des Danaides; on y vient chercher le repos de la fatigue des six jours de la semaine, l'oubli des misères de la mansarde et de l'atelier. Pour quelques groupes heureux, composés du père, de la mère et des « mioches » , il y a là aussi, comme dans tous les cabarets du monde, des groupes d'ivrognes endiablés qui viennent noyer leurs soucis dans des flots de vin bleu. « Encore une minute d'attention, et tu vas voir la bestialité dans toute sa candeur, » — dit Méphistophélès à Faust, dans la scène de la taverne, quand les étudiants commencent à se griser. Encore quelques instants et quelques litres, et vous allez assister au naufrage de toutes ces pauvres raisons, déjà bien chancelantes ! Des querelles vont naître, sous n'importe quel prétexte ; la colère va monter, les injures et les coups vont s'échanger, — non pas dans le cabaret de la Mère Marie, mais sur le boulevard, dans la boue... Ainsi finira ce dimanche !

Malgré ces mauvais coucheurs, — c'est-à-dire, malgré ces mauvais buveurs qui sont destinés à mourir, un jour ou l'autre, d'une apoplexie de templier, — le cabaret de la Mère Marie est un des plus pittoresques et des plus vivants de la barrière. Il a une physionomie que n'ont pas les autres, et des habitués qui ne sont pas ceux des autres. Aussi les cabarets voisins le jalousent-ils. Il y a, à droite et à gauche, des concurrents qui essaient d'achalander leurs maisons avec des enseignes provoquantes. L'un, c'est le cabaret du père Pierre. « Pour boire du bon vin, entrons chez lui. » Ainsi parle son enseigne. L'enseigne de l'autre n'est pas moins engageante : « Ici on assuure contre la soif. » Tous deux prêchent dans le désert : la Mère Marie seule a ses convertis.

Hélas ! ce brave cabaret sera peut-être démoli un de ces quatre matins, — avec le mur d'enceinte.

Comme Flameng a bien fait de faire son portrait !

Alfred DELVAU.

A lire également

La Barrière des Deux Moulins (Delvau - 1865)

Le cabaret de la mère Marie par Ch. Virmaître (1887)

Bals de Paris, bals de barrière, cabarets, bouges et assommoirs

De par sa position géographique, le 13e arrondissement était une terre propice au développement à son voisinnage des établissements vendant des produits soumis à l'octroi. La naissance du secteur des Deux-moulins tient là son origine. Marchands de vins, salles de bal et autres s'installèrent face à Paris avant de devenir parisiens en 1860. Après la sociologie propre au 13e arrondissement a fait le reste.

Promenade à tous les bals publics de Paris, barrières et guinguettes de cette capitale (1830)

Physiologie des barrières et des musiciens de Paris par E. Destouches (1842)

Paris qui danse par Louis Bloch et Sagari (1889).

Les articles de L'Égalité (1889-1891)

Durant sa courte existence, l'éphémère quotidien socialiste L'Égalité (958 numéros entre février 1889 et octobre 1891) s'intéressa à plusieurs reprises aux bals publics de Paris et aux débits de boissons. Il republia des séries d'articles (qui y reprenait, parfois avec moins de détails des textes parus en 1885 et 1886) sous les signatures d'Emmanuel Patrick et d'Auguste Lagarde (en fait Louis-Auguste Lagarde, décédé en 1890, qui utilisait ces pseudonymes), qui entrainèrent les lecteur dans tous les coins de Paris y compris les plus infâmes du 13e arrondissement.

Les bals de Paris par Emmanuel Patrick

"Les bals publics de Paris se divisent en deux-catégories : les bals proprement dits avec orchestre, et les musettes, où il n'y a pas d'orchestre. Mais par suite de l'extension arbitraire donnée au mot musette on comprend sous cette dénomination tous les petits bals n'ayant qu'un instrument de musique, violon, harpe ou piano. Ceux même qui ont à la fois un violon et un autre instrument sont rangés également parmi les musettes ; — cette classification est absurde, mais elle est généralement adoptée, à cause peut-être de sa flagrante absurdité.

Comme nous faisons une monographie des bals et que nous n'avons pas la secrète ambition de réformer le langage, ce qui d'ailleurs serait une entreprise au-dessus de nos moyens, nous allons adopter tranquillement la classification idiote dont on se sert partout, c'est-à-dire que les petits bals de marchands de vins, qu'ils aient un violon ou un orgue de Barbarie, seront appelés musettes. Voilà le lecteur averti."

Louis-Auguste Lagarde

- Le bal du Siècle - L'Égalité — 4 juin 1889

- Le bal Giraldon - L'Égalité — 4 juin 1889

- Les bals-musettes - L'Égalité — 12 juin 1889

Cabarets, bouges et assommoirs par Auguste Lagarde

Cabarets modernes ayant cessé d’exister

Cabarets existant

- L’Assommoir des Deux-Moulins - L'Égalité — 16 janvier 1891

- Le Bois tordu du boulevard de la Gare / Les Deux Moulins du boulevard de l’Hôpital - L'Égalité — 17-18 janvier 1891

Les bals de Paris - Deuxième partie par Auguste Lagarde

Bals disparus

- Avant-propos - L'Égalité — 12 mars 1891

- Le bal Figeac, 93 boulevard de la Gare - L'Égalité — 23 avril 1891

Autres lieux

Le cabaret de la Mère Marie, barrière des Deux-Moulins

- Le cabaret de la mère Marie vu par Alfred Delvau (1859, version courte)

- Le cabaret de la mère Marie vu par Alfred Delvau (1860, version longue)

- Le cabaret de la mère Marie vue par La Chronique illustrée (1869)

- Le cabaret de la mère Marie vu par Charles Virmaître (1887)

La Belle Moissonneuse

Le bal de la Belle Moissonneuse, fondé en 1823, était installé 31 rue Nationale (ancienne numérotation).

Et encore...

- Le cabaret du Pot-d'étain (1864)

- Un bal anonyme aux Deux-Moulins - Maxime du Camp (1875)

- Le cabaret des Peupliers - J.-K. Huysmans (1880)

D'autres établissements du 13e arrondissement eurent des renommées furtives ne consistant qu'à les citer sans entrer dans les détails. Si d'aventure, des éléments d'information étaient découverts, nul doute qu'ils auraient alors leur page. C'était le cas pour :

- Le bal des Fleurs ;

- Le bal Arnold dit le "bal des Boches", fermé en 1886, 161 boulevard de la Gare ;

- Le bal Péru ;

- Le bal des Troubadours, 73 boulevard d'Italie (Auguste-Blanqui) ;

- Le bal Bern, 127 boulevard d'Italie (Auguste-Blanqui).

Le bal du Progrès, 36 boulevard de l'Hôpital, souvent rattaché au 13e arrondissement, était en fait dans le 5e.

Le Treizième avant le Treizième

Quartier de la Salpêtrière

- Un nouveau mur d'enceinte (1818)

- L'abattoir de Villejuif (1812)

- La rue de la Reine-Blanche. — L'ancien bourg Saint-Marcel (1852)

- L'abattoir de Villejuif (1853)

- Boulevard de l'Hôpital

- Le cabaret de la mère Marie par Alfred Delvau (1859)

Les Deux-Moulins et le quartier de la Gare

Les lieux

Faits divers

- L'assassinat de la Bergère d'Ivry (1827)

- Le meurtre de la rue de l'Hôpital - 1850

- Un assassinat aux Deux-Moulins - 1851

- Le meurtre de la rue de l'Hôpital - 1852

- La fabrique d’allumettes prend feu - 1853

- La fabrique d’allumettes prend feu (bis) - 1854

- Une panique (1854)

Quartier Maison-Blanche

Les lieux

- Le Petit-Gentilly (1820)

- Du charbon à la Butte-aux-Cailles ? (1837)

- Chemin de la butte aux Cailles, barrière d'Italie. - 1857

- Le quartier Maison-Blanche vu en 1860 par Philippe Doré

Le square Robert Bajac situé en face du square Hélène Boucher à la porte d’Italie, honore Robert Jean Paul Bajac, aviateur français, né le 13 décembre 1897 à Paris (9e) et mort le 1er avril 1935 à Gisors (Eure), des suites des blessures reçues lors d'un atterrissage nocturne, près de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), alors qu'il inaugurait une liaison postale de nuit entre Paris et Londres.

Le square Robert Bajac situé en face du square Hélène Boucher à la porte d’Italie, honore Robert Jean Paul Bajac, aviateur français, né le 13 décembre 1897 à Paris (9e) et mort le 1er avril 1935 à Gisors (Eure), des suites des blessures reçues lors d'un atterrissage nocturne, près de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), alors qu'il inaugurait une liaison postale de nuit entre Paris et Londres.